『海炭市叙景』の原作者としても知られる

小説家、佐藤泰志の生涯を、

再現ドラマを交えて描いたドキュメンタリー

『書くことの重さ~作家 佐藤泰志』稲塚秀孝監督インタビュー

芥川賞候補に5回挙がりながらも、賞を得ることのないまま1990年に41歳で命を絶った小説家、佐藤泰志。だが2010年に小説『海炭市叙景』が熊切和嘉監督により映画化、その後も続々と作品が復刊され、多くの新たな読者を獲得している。彼の生涯を辿ったドキュメンタリー『書くことの重さ~作家 佐藤泰志』が1月11日(土)より、大阪十三の第七藝術劇場、追って大阪九条のシネ・ヌーヴォ、京都みなみ会館、神戸アートビレッジセンターにて公開される。“生”を切り出すように書き続けた作家の人生を追う本作の監督・プロデュースをつとめたのは、これまで数々のテレビドキュメンタリー、映画『二重被爆』(06)などを発表してきた稲塚秀孝。佐藤泰志と同じ北海道に生まれ、同時代を生きた監督にインタビューを行った。

──監督と佐藤泰志さんはかねてより接点があったとお聞きしました。その点からお話願えますか?

高校2年生のとき、北海道新聞が主催している「第5回有島青少年文芸賞」に初めて応募しました。中・高校生が小説や詩、エッセイなどを投稿して競うもので、おかげさまで私は入選したんです。そのときに優秀賞を獲ったのが佐藤泰志さん。ひとつ年上でした。ところが優秀作は本来、新聞に掲載されるはずなのに掲載されなかった。それが3ヶ月後に『北方文芸』という、札幌で出版された雑誌の創刊号に載ったんです。そこで『市街戦のジャズメン』を読んで、「ひとつしか歳が変わらないのに、これほど世界観を持ったものを書ける人がいるんだ」と大きく驚き、正直言って衝撃を受けました。それが最初の出会いです。

──共に北海道の文学少年だったわけですね。その後、直接のご交流は?

高校生の頃はまったくなくて、それぞれ東京の大学へ進んでから、佐藤さんが『立待』という函館の岬と同じ名前の同人誌を作っているのを知り、取り寄せて読みました。感想や、「雑誌を取り続けたい」という意向を4回ほどやりとりしましたね。それが大学3年生の頃だったと思います。でも、実はそれっきりだったんです。映像の仕事を始めてから私はそちらに没頭しつつも、佐藤さんが芥川賞候補になったのは新聞や雑誌で読んでいたし、折に触れ近況は聞いていました。でもそういう状態がずっと続いたままで、亡くなられたのを知ったのも新聞を通してでした。ですから生前、お目にかかったことはないんです。

──それでも『市街戦のジャズメン』を読まれたときの衝撃は生き続けていたんですね。

誰しもがそうであるように、16歳や17歳、高校生の多感な頃の体験はすごく大きい。『市街戦のジャズメン』を読んだときのインパクトもそうで、ずっと私の中にあり、佐藤さんが亡くなったあと、細々とですが「これは何とか映像として形にしたい」と思っていたし、「それを作るならテレビ番組という形ではないんじゃないか?」とも思っていた。そう思ったままでいたのが、2007年に分厚い書籍『佐藤泰志作品集』が出版され、2010年には映画版『海炭市叙景』が公開された。亡くなって約20年が経ち、佐藤さんの作品、あるいは人生を見直そうという動きが起こっているのを横目で見ながら、私もそろそろまとめたいなと思い始めました。私のテレビでの仕事はドラマなどもありますが、ドキュメンタリーが中心だったので、佐藤さんの人間像に迫れるものは何か? と考えて今回の映画製作に至りました。

──本作は佐藤さん本人、友人など近しい方の声に加えて、再現ドラマのパートも多いです。構成は最初から決めておられたんでしょうか?

テレビの場合もそうですが、ドキュメンタリーは実際に取材を始めて色んなことが分かるんです。それによってどんどん作り方が変わってくるのが前提でもあります。2012年の4月に奥様のもとを訪れて、「ご家族の言葉も聞きたい。どんな父親、どんな夫であったのかを知りたい」とお話させていただくと、奥様は「もう20年経ってしまったけれど、自分たちの身近なところで自ら命を絶ってしまったことの重さを今も自分たちはひしひしと感じ、抱えています。それを言葉にしたり伝えるということはちょっとできない」と。長い時間をかけてお話して、その思いがよく分かったんですね。ですので、そこから構成も練り直して、佐藤さん自身に絞りました。彼の立場を考えると、芥川賞候補に5回挙がり、中学生の頃からずっとその賞を獲りたいと思っていた人です。しかし、あの頃は「該当作なし」が続いてそこへ届かなかった。結果、今はもう声を聞くことはできませんが、無念さや、「当時の芥川賞はどんな風に決められて受賞できなかったのか?」を再現で描くことへと辿り着いたんです。

──81年に発表した『きみの鳥はうたえる』で初めて芥川賞にノミネート。その選考会場である築地の料亭の再現シーンは、他の部分と比べてだいぶトーンが異なります。これは意図的に?

今ならば芥川賞候補者はおそらく東京に居て、発表があればすぐ連絡が取れるところにいると思うんですよ。でも当時の佐藤さんはたまたま函館に戻っていたこともあり、電話で結果の知らせをじっと待っていました。東京の選考会場と、1月の寒い函館にコントラストがあると思ったので、そこは取り上げたかったですね。

──共に発表を待った新聞記者の方々の証言も貴重です。ドラマで再現した選考委員の作家の方たちの発言や会話はどのように作られましたか? また、吉行淳之介さん、遠藤周作さんをはじめ、ご本人にかなり似ているので、役の作り込みもあったかと思うのですが?

基本的に選考後、作家の皆さんはだいたい800字から1000字の選評を書かれます。それを土台に選考場面を構成して、実際の進行については主催側の関係者から様子をお聞きして加味しました。役者さんたちには、似せることを意識せずに、「こんな話が展開されていたであろう」という想像の部分を構成に基づいて演じてもらったんですが、結果として「似ている。よく捉えている」と仰ってもらうことが多いのは、ちょっと面白い現象だなと思っています。俳優さんたちの掘り下げがすごかったということかもしれません。

──発表を待つ佐藤さんのインタビューのフッテージも織り込まれています。そこで話される言葉は本心の裏返しでしょうし、むしろ人柄が表れていると感じました。

シャイな発言をしていますね。でもあれが本心だとも思えないわけですよね。インタビューを見ると「やっぱり佐藤さんってこういう人だったんだ」と思うんです。あのときは32歳くらいでしょうか、ずっと待ち焦がれて芥川賞候補になり、絶対に獲りたいと思っていただろうし、いずれは獲れると思っていたかもしれない。しかし当時の錚々たる選考委員の方たちには、「そう簡単に若い作家に賞を与えるべきではない」という気風もあったと聞いています。佐藤さんの強い思いと、芥川賞の歴史の中で特異ともいえる時期とのギャップ、“巡り会い”があったことを描きたかったですね。

──この前後の時期は村上春樹さんも候補に選ばれ受賞していませんね。ところで本作では仲代達矢さんから始まり、その後、パートによって語り手/話者が変わります。どこか小説的でもありますが、なぜそのように?

加藤登紀子さんは、演じてもらった佐藤さんの母という部分に限定して、仲代達矢さんと、安岡章太郎さん役も演じている松崎謙二さんには事実関係、それから「書くことの重さ」自体をどう捉えるのか? その思いを語ってもらおうと分けさせていただきました。

──「書くことの重さ」という言葉は、佐藤さんが書かれたものの中にあるんでしょうか?

どこにもなかったんですが、ずっと作品を読み直したり、どんな構成でこの映画を作ろうかと考えて行き着いたのが、やっぱり「書くことの重さ」と向き合った佐藤さんの姿。単に向き合うだけじゃなく辛さ、それを乗り越えたときの喜びの部分など色んな意味合いがあるので、最終的にこのタイトルに落ち着いたんです。仲代さんが完成した作品をご覧になったあと、「これは演じることの重さにもつながるし、生きることの重さにも繋がる」と言って下さったので、そういう繋がりができてよかったと思いましたね。

──書くことと生きることとの繋がりは、堀江敏幸さんもインタビューで語っておられますね。

そう、軽いものじゃないんです。書くっていうのは絞り出して、命を削るようなこと。堀江敏幸さんに仰っていただいた「身を削るように書くんだ」という言葉は、作家の本音として伝わるんじゃないかなと思います。

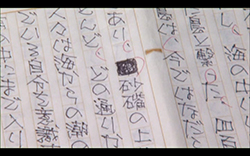

──それは幾つかのカットで見られる、佐藤さんの癖の強い字でマス目を埋め尽くした原稿にも生々しく表れています。監督は実際に原稿を手に取られたんですよね?

はい。何作かあって特に初期の作品、『きみの鳥はうたえる』などは裏返して見ると、筆圧とでもいうんでしょうか、本当に浮き上がっていました。万年筆の字なので少し薄れてはいましたが、1文字1文字を揺るがせにしない。それをストーリーとしてちゃんと盛り込んでいることも感じましたね。

──1枚の原稿用紙そのものがひとつの作品になっている感さえ抱いたんですが、80年代当時、稲塚監督は佐藤さんの小説をどう読まれていましたか? 現在とは作品への距離も違うでしょうか?

実は当時、同世代の書いたものを読むと、自分の中の何かを抉られるような思いがあったし、他の方も同じことを感じていたかもしれない。「これは自分のどこかと似ている、クロスオーバーしている」という思いや、ちょっと気恥ずかしいというか、「ここまで言い当てられちゃっていいのかな?」という思い。リアルタイムで読んだときと、年を経て40代・50代になり、あの頃を思い起こして「どんな青春時代だっただろう」と読むのとでは若干違うと思います。ただ、違いはあっても、佐藤さんは脈々とその時代に生き、しかもその先の将来に漠然とした不安を持つ若者の心情を描き切っていたなという気がします。

──ご本人がそう語る映像も使われていますし、そのような脆い心情は、佐藤さんの小説の底に流れるもののひとつですね。

今日は楽しく生きられるけれど、この先、自分はどうなるんだろう? という不安感、“恍惚と不安”が両方あるような時代感のもとで生きている若者の気持ちがすごく深く描かれています。既に『海炭市叙景』が、今年には『そこのみにて光輝く』が映画化・公開されますが、僕ら映像に携わっている人間が読むと、非常に映像的な要素を感じる小説が多いですね。

──映像といえば、本作では佐藤さんがゴダールの『勝手にしやがれ』のポスターと一緒にフレームに収まった写真を見ることもできます。あの写真が撮られたのは佐藤さんの部屋ですか?

そうですね。あれはふたりめのお子さんが生まれて、奥様と4人で暮らしていたときの部屋ですね。

──そうなんですね。小説『海炭市叙景』にはジム・ジャームッシュの名前や、題名こそ出てこないものの、ビクトル・エリセ監督作『ミツバチのささやき』が使われていたりもします。佐藤さんの関心は文学以外にも広く開かれていたんでしょうか?

『きみの鳥はうたえる』というタイトルもビートルズの曲名からきています。やはり当時の若者が触れていた映画や音楽を、積極的に自分の作品に取り込んでいた感じはします。

──作家の個性ということでは、本作の製作にあたり40人の作家に取材を申し込まれたんですね。

小説家の作業って、やっぱりひとりの作業だと思うんです。映像だとチームがあって、カメラマンや音声、編集担当の人がいる。でも書くことはひとりの仕事なんですよね。その仕事に耐え得る精神力や体力、色んなものを皆さんはどんな風に考えているのか訊きたかったので、一応、芥川賞を受賞した方に限って手紙を書いて送らせていただいたんですが、なかなか答えづらかったのかもしれません。

──その中から取材に応えておられるのは、さっきも名前の挙がった堀江敏幸さん、そして青来有一さんのおふたりですが、多くの作家それぞれの「書くことの重さ」を知りたかったということでしょうか?

そうですね、「書くことの重さについてどう思われますか? どう考えますか?」と芥川賞作家の方たちに投げかけたんですけどね。残念なのは、選考委員で、一昨年亡くなられた丸谷才一さんが5回のうち2度、選評で佐藤さんのことを取り上げていて、彼の1番の理解者だったと思うんです。だから本当は丸谷さんのコメントを頂きたくて、その40人の中にも入っていたんですが、ご病気で厳しい時期で。「もう少し待てば」と思ったんですけども、そこで訃報が届いてしまったことは残念でしたね。

──第2回三島由紀夫賞での江藤淳さんのコメントも引用されていますね。

江藤さんは『そこのみにて光輝く』を素晴らしいと絶賛されていました。そこで中上健次さんと論争になったらしくて、結局は「最初(の頃の作品)から読んでいる」という中上さんの意見に譲る形だったようですが、でもやはり江藤さんは自分の考えとして『そこのみにて光輝く』は良いんだと、敢えて再び言ったと聞いています。

──あのコメントの有無で変わってくるものもあるかと思います。

そうです。支持者の方もいたんだということを伝えてあげないといけない。ただただ「落選しました」だけでは済まない、それだけの力のあるものを書いてきた方なので、そこは出しておきたかったですね。

──金井美恵子さんの小説の書評原稿も映ったり、小説にとどまらず、多くの文章を書いていたことを本作で改めて知りました。

あの頃はテレビの番組評や、とにかく書くことを生計の足しにしようと何にでも取り組んでいたようですね。それから所謂下読み、文芸賞に応募されたものの下読みをして、それを編集部に戻すといったこともされていた。不器用なところがあって生業にすることはできなかったけれども、彼なりに真摯に向き合っていたのを感じます。

──そこからも「書くことの重さ」、書くことと生きることが繋がっていることが読み取れるでしょうか。そして興味深いのは、詩人で映画監督の福間健二さんと、雑誌『すばる』編集者の釣谷一博さんの証言の対比です。論点になっているのは、『すばる』での『海炭市叙景』の掲載打ち切り。それは佐藤さんのその後にも影響していて、おふたりの意見には幾分かの相違が見られます。

福間さんは生前、長い間友人として佐藤さんと付き合われて、映画にあるような考えを抱いておられると思いますし、仰っていることは間違いないことだと思います。ただ、私自身には「何故自殺されたのか」ということがこの映画の最終的なテーマではなかったので、正直そこに重きを置いていないんです。生活も苦しかったでしょうが、身を削るように書くということに集中して、自分の書きたい主題をブレずに貫き通した彼の人生の方に力点を置きたかったし、そこを観てもらいたいなと思いますね。

──あの部分で重要なのがインタビュアーをつとめている監督の声です。編集者の方の証言のあとに監督の「そこは分からないところですね」という声が残っている。編集点として考えれば充分にカットできるポイントですよね。それを残しておられるのは、監督の何らかの思いがあるからだと思うのですが?

ええ、あのままで“放り出す”ことも出来たんですよ。切ることも出来た。でもこのままでは終われない・・・終われないという言い方もおかしいんですが、「今となっては分からない」のが正直なところですよね。2時間くらい編集者の方とお話をしました。一度体調を崩されて取材を断られたこともありましたが、彼もおそらく「言い残しておかないといけない」と思って話してくれて、それであの話を始めて、「福間さんが仰るならその通りでしょう。でも私たちにとってはこうだったんです」と話しておられるのなら、もう収まりがつかないと思うところもあって、それがつい、あの「分からない」という言葉になってしまった。でもそれは、91分の作品の中で私の意志が込められた唯一の言葉だったといえるかもしれないですね。

──自ら死を選ばれたことと「書くことの重さ」は切り離せないという捉え方がある一方で、今、純粋に作品に触れるならば、その情報はなくてよいともいえます。

遺されたご家族を慮る部分もありましたし、彼があたかも終わってしまったかのような評価を下すのも違うんじゃないかと思いました。彼が書き続けてきて残っているものは、もうこれ以上増えることはないんですが、不変なので、まずそれに目を向けてほしいということをラストに向けています。

──これから読む人がフラットに佐藤さんの文章に接することのできる仕上げを目指したところもありますか?

そのことで一番大きかったのは、奥様と娘さんが観に来てくれたこと。連絡は取り合っていたけれども、協力関係とは言い切れない部分もあったと思うんです。でも私としては、出来上がったものを観ていただくしかない。すると奥様は「家族が出演しなかったのが、かえって客観性を得ること、佐藤泰志という者を描くことの支えになっている」、娘さんには「面白かったですよ」と言っていただいた。私的かもしれないですが、それは何よりの励みですね。

──これまでお話いただいたこと以外に作品に込めた思いがあれば、最後におきかせ下さい。

もちろん佐藤泰志さんを描くことは自明の理でしたが、もうひとつあるとすれば、1970年代から80年代という時代ですよね。自分たちが生きていた、あの時代の匂いや空気感を分かっていただけるかと思います。おそらく当時と現在とで繋がるものはあって、非正規雇用などの問題などにも近い、将来に対する不安、「このまま進んでいいのか?」という不安感もあの時代は持っていた。それは同じだと思います、今と。

関西公開を記念して、第七藝術劇場、京都みなみ会館では『海炭市叙景』も同時にリバイバル上映される。取材後、「本作が『海炭市叙景』と今年公開予定の『そこのみにて光輝く』とを繋ぐ存在になれば」と稲塚監督が話していたことも書き添えておきたい。かつて佐藤泰志が函館から見つめていた、北海道と本州とを繋ぐ青函連絡船のような役割を果たす映画として観ることもできるかもしれない。

第七藝術劇場の公開初日、11日(土)には監督舞台挨拶も行われる予定。

(取材/文 ラジオ関西『シネマキネマ』)

(2014年1月10日更新)

Check