ホーム > インタビュー&レポート > 結成10周年を駆け抜けるlynch.の 3ヵ月連続リリースを締め括る無敵の轟音 『D.A.R.K. -In the name of evil-』! 玲央(g)と晁直(ds)がバンドの今を語るインタビュー&動画コメント

結成10周年を駆け抜けるlynch.の

3ヵ月連続リリースを締め括る無敵の轟音

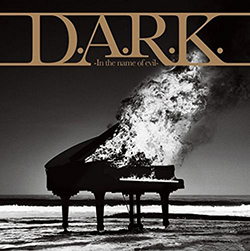

『D.A.R.K. -In the name of evil-』!

玲央(g)と晁直(ds)がバンドの今を語るインタビュー&動画コメント

結成10周年記念ベスト盤のリリースに初の単独ホールツアーを行うなど2015年の上半期を駆け抜けたlynch.だが、その動きはまだまだ止まらない! シングル『EVOKE』を皮切りに8月から3ヵ月連続リリースを敢行。そのトリを飾る第3弾として、「多面体のようなアルバムになった」(g・玲央)約1年半ぶりとなるオリジナルアルバム『D.A.R.K.-In the name of evil-』を完成させた。今回は玲央(g)と晁直(ds)という珍しい組み合わせの2人が登場し、裏話も含め最新作からツアーまでを語ってくれた。

玲央(g) 「メンバー発信で3ヵ月連続リリースを組んだんですけど、プロモーションの時間を多分に用意していただいている分、制作と被ってきちゃうんです。第1弾シングルの『EVOKE』の発売後のプロモーションと、次の『ETERNITY』の制作が被っていたので、頭の中が結構…どっちの話をしているんだ?っていう感じで(笑)。そういう目まぐるしさはあるんですけど、とりあえずこの8、9、10月はlynch.のことでファンの方の頭をいっぱいにしたかったという。尚かつ11月までのツアーも含め、1年のうちの3分の1をlynch.に使ってもらおうかなと(笑)」

玲央 「MVに僕らは出ていないですからね(笑)」

玲央 「これはアルバムのリード曲でもあり、一般の方と一緒にコーラスをしたんです。Twitterでの『EVOKE』MV拡散キャンペーンに抽選で当選した方と、普段コーラスをやらない晁直とかも一緒に交じって歌ったので、これはこれでレアかな。参加した方にはすごく喜んでもらえたので、次回以降もこういった機会があれば是非やっていけたらと」

(2015年11月 4日更新)

Tweet

Movie Comment

私生活と大阪での怪現象を語る(笑)

玲央(g)と晁直(ds)からの動画コメント

Release

重く、激しく、美しい

メロウな轟音奏で疾走する最新作!

Album

『D.A.R.K. -In the name of evil-』

発売中 2778円(税別)

キングレコード

KICS-3256

<収録曲>

01. INTRODUCTION

02. D.A.R.K.

03. ANTARES

04. EVOKE

05. GHOST

06. ILLUMINATI

07. ETERNITY

08. FALLEN

09. BEAST

10. INVADER

11. COSMOS

12. MELANCHOLIC

13. MOON

Profile

リンチ…写真左より、悠介(g)、明徳(b)、葉月(vo)、晁直(ds)、玲央(g)。’04年8月に葉月、玲央、晁直の3人によって結成され、12月27日に名古屋クラブクアトロ公演(シークレット)からライブ活動をスタート。’06年に悠介が加わり、’10年に明憲が正式加入し、現在の5人編成となった。’11年6月にアルバム『I BELIEVE IN ME』でメジャーデビュー。’14年12月には10周年記念ライブを開催し、’15年3月11日にはインディーズ・メジャー問わずメンバーが選曲した36曲を収録した10周年記念ベストアルバム『10th ANNIVERSARY 2004-2014 THE BEST』をリリース。5月には東名阪での初のホールツアーを開催。そして、8月に『EVOKE』、9月に『ETERNITY』と2枚のシングルを経て、10月7日にアルバム『D.A.R.K.』を発表と、3ヵ月連続リリースを果たした。

lynch. オフィシャルサイト

http://lynch.jp/

Live

リリースツアーも後半戦に突入

大阪は初のなんばHatchワンマン!

『TOUR'15

「DARK DARKER DARKNESS」』

【広島公演】

▼10月11日(日)広島クラブクアトロ

【滋賀公演】

▼10月13日(火)U★STONE

【神奈川公演】

Thank you, Sold Out!!

▼10月15日(木)新横浜NEW SIDE BEACH!!

【宮城公演】

▼10月17日(土)仙台Rensa

【新潟公演】

Thank you, Sold Out!!

▼10月18日(日)

LIVEHOUSE 柳都 SHOW!CASE!!

【埼玉公演】

Thank you, Sold Out!!

▼10月20日(火)

HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

【福岡公演】

▼10月24日(土)Fukuoka BEAT STATION

【鹿児島公演】

▼10月25日(日)鹿児島SRホール

【熊本公演】

▼10月27日(火)熊本Django

【島根公演】

▼10月29日(木)APOLLO

【香川公演】

▼10月31日(土)高松MONSTER

【高知公演】

▼11月1日(日)高知X-pt.

【愛知公演】

▼11月3日(火・祝)ダイアモンドホール

Pick Up!!

【大阪公演】

チケット発売中 Pコード266-701

▼11月6日(金)19:00

なんばHatch

オールスタンディング4320円

夢番地■06(6341)3525

※未就学児童は入場不可。

【北海道公演】

▼11月14日(土)ペニーレーン24

▼11月15日(日)CASINO DRIVE

【東京公演】

▼11月22日(日)TOKYO DOME CITY HALL

【沖縄公演】

▼12月19日(土)桜坂セントラル

Column1

結成10周年に贈る美しき轟音ベスト

『10th ANNIVERSARY

2004-2014 THE BEST』

そして初の東名阪ホールツアーへ!

悠介(g)&明徳(b)が10年の裏話と

バンドの志を語るインタビュー

Column2

泣く子も黙るへヴィなサウンドで

遂にメジャーフィールドへ進出!

lynch.が語るデビューアルバム

『I BELIEVE IN ME』制作秘話

Comment!!

キングレコード大阪宣伝

三十木桃子さんからのオススメ!

「名前も名前だし、何だか黒い人たちだ…と怖い印象を持つ人がいるかもしれませんが、まずはその先入観を捨ててください! 最近流行のポップでノリのよいロックと違って、男臭くてワイルドで、でも腰にくる葉月(vo)の低音のイイ声に耳を撫でられたかと思うと、激しいデスボイスに転換。たまらないです。私も初めは実を言うと“ちょっと怖いな…”と思っていたのに今やこの有様。今作のアルバムはlynch.らしい激しい曲あり、バラードあり、ライブで盛り上がる曲あり。けれど、これだけタイプの違う曲があるのに“あぁlynch.だね”と安心感をくれる、彼らの10年を経た“今”を聴かせてくれます。数々のライブを繰り返したどり着いたなんばHatchで、皆で笑顔になれることを期待しています」