ホーム > インタビュー&レポート > 2月にザ・フェニックスホールで 演奏生活60周年を記念するリサイタルを行う 左手のピアニスト、舘野泉インタビュー

2月にザ・フェニックスホールで

演奏生活60周年を記念するリサイタルを行う

左手のピアニスト、舘野泉インタビュー

(3/3)

■舘野さんはずいぶん若いうちにフィンランドへ向かわれましたね。何か思うところがあったんですか?

■インタビュー:2021年1月12日 キョードー大阪にて。

(2021年1月22日更新)

Tweet Check

演奏生活60周年

舘野泉 ピアノ・リサイタル

2月23日(火・祝)14:00開演

あいおいニッセイ同和損保

ザ・フェニックスホール

全席指定:5,000円 Pコード 189-152

【プログラム】

J.S.バッハ(ブラームス編曲)

:シャコンヌ ニ短調 BWV1004より

A.スクリャービン

:「左手のための2つの小品」

Op.9より “前奏曲” “夜想曲”

光永浩一郎

:左手ピアノ独奏のためのソナタ

“苦海浄土によせる”

第1楽章.海の嘆き

第2楽章.フーガ

第3楽章.海と沈黙

新実徳英:《夢の王国》

左手ピアノのための4つのプレリュード

Ⅰ.夢の砂丘

Ⅱ.夢のうた

Ⅲ.夢会談

Ⅳ.夢は夢見る

パブロ・エスカンデ:『悦楽の園』

ヒエロニムス・ボスのトリプティック

(三連祭壇画)による自由な幻想曲

導入部:天地創造の第三日目

(閉じられたトリプティック)

パネル1:楽園でのアダムとイヴ

パネル2:悦楽の園

パネル3:地獄

舘野泉オフィシャルサイト

:https://izumi-tateno.com/

【問い合わせ】

リバティ・コンサーツ:06-7732-8771

舘野泉 最新CD(発売中)

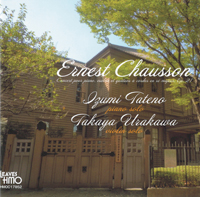

エルネスト・ショーソン/

舘野泉×浦川宣也

ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲 ニ長調 作品21

■独奏

ピアノ:舘野泉

ヴァイオリン:浦川宣也

■弦楽四重奏

第1ヴァイオリン:舘野晶子

第2ヴァイオリン:林瑤子

ヴィオラ:白神定典

チェロ:舘野英司

録音:1959年春、旧東京音楽学校奏楽堂。

※演奏家名は当時のもの。

発売元:ヒビキミュージック 2,000円+税