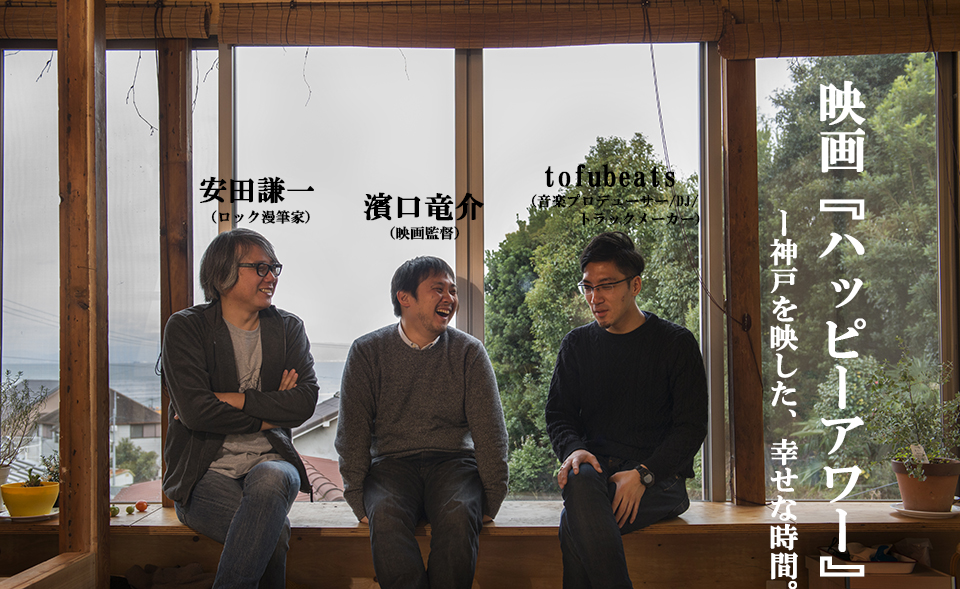

ホーム > インタビュー&レポート > 現在、全国順次公開中の映画『ハッピーアワー』。 神戸を舞台に撮影された本作の監督・濱口竜介と、 この映画に魅せられた音楽プロデューサー/DJのtofubeatsと ロック漫筆家・安田謙一によるスペシャル鼎談企画を実施!

現在、全国順次公開中の映画『ハッピーアワー』。

神戸を舞台に撮影された本作の監督・濱口竜介と、

この映画に魅せられた音楽プロデューサー/DJのtofubeatsと

ロック漫筆家・安田謙一によるスペシャル鼎談企画を実施!

(3/3)

映画に愛された神戸。

濱口「ところで、トーフさんには基本の質問かもしれないんですが、なんで神戸で活動を続けているんですか」

トーフ「まず生まれたところを離れて活動するのって、普通のことじゃなくない?って思うんですよ。ただ、音楽をやってたら東京に行かないと仕事はやっぱりないんです。実際、月の半分は東京にいますし。僕は高校生のころから音楽やってて東京に通いで仕事しにいってたんですが、音楽って俳優さんなんかに比べると“身の程をわきまえなくなりがち”なんです。自分の身の丈がわかんなくなるようなことが多いっていうか。僕の好きな石野卓球さんってミュージシャンが、大人ってどういうこと?って質問に“身の程をわきまえること”って答えてるんです。で、身の程をわきまえるには、中心部から一歩引いたところに拠点がないと、わきまえられなくなるように凄く思うんですよ。それに大学生くらいの段階で気づけたんです」

濱口「それはなんかきっかけとかあったんですか」

トーフ「比較的若い時点で有名な人たちと仕事をする機会が多かったんですけど、音楽やってて自分と同世代で人気が出てきてる人が調子乗っちゃってるのとか見てて、ああいうのは愚かやなあと。自分がそうなりたくないのと、神戸を出ていったら自分もそうなっちゃうのかもっていう怖さがあって。何か大きな力が動いている場所と距離を置きたいという気持ちもあって…映画の世界もそうだと思いますけど」

濱口「いや、そうです。まさに」

トーフ「僕が森高千里さんと仕事ができたのは神戸に住んでるからだと思ってるんです。神戸にいることで適度な距離感で有名な方々ともタッチできる。そういう強みはあると思います。あと一番いいのは、ポーズでもいいから地方に住むことによって、“地方に住んでいてもこの人はわざわざ呼びたい”っていう仕事しか来なくなるんですよ。つまりは質のいい仕事というか、自分じゃないとできない仕事しか来なくなる。それに早い段階で気づけてよかったなって思ってます。長く続けたいんであれば、こうして神戸を拠点にすることが、自分を助けることにもなるなって」

濱口「フィルタリングするってことですね」

トーフ「そうですね。今やったら本当に取材したいですって人しか来ないわけです。そうでなければメールでパパっと返せば済む話だと思うんですよ。それが東京やったら近いからって理由で直接取材して時間取って、言い方悪いですけどしょーもない質問しかしてけえへん奴とか(笑)」

全員「(爆笑)」

トーフ「まあ、そういうことをしなくて済むってのは大きいです。自分にとってのノイズが少なくなるってことなんですよね」

濱口「東京にいるのに断り続けるって、やっぱ難しいんですよね」

トーフ「だから僕はほかに移住しても神戸には事務所は持ち続けると思うんですよ。あと映画もそうかもしれませんけど、芸能としてやってる人とただ作りたくてやってる人に大きな隔たりがあるように思うんですけど、業界としては一緒と思われてるわけじゃないですか。それをどうやって乗り越えていくか、それが芸能界の人でも僕みたいなのでも、同じオリコンチャート内にいるからには示しをつけないといけない、というか。それはずっとテーマなんです。そういう意味でも神戸に避難場所を作っておくというか(笑)」

濱口「いやあ、めちゃめちゃわかるというか、参考になりました。この3月からアメリカに行くんですけど、帰ってきてからどこに住むかなって考えてるんです。そういう意味でも参考になったなと(笑)」

トーフ「まあ東京にいるのはいいんですけど、東京以外に拠点を作るのは大事かなって思いますね。なんかあったら神戸帰ればいっか、みたいに思っていられれば、足元を見られないで済むんで」

安田「神戸を離れててまた神戸に帰るってなると意味を持っちゃうけど、ずっとひとつの拠点としてあればね」

トーフ「そうなんですよ。一回離れると次は“負けて帰った”みたいになっちゃうんで(笑)。負け続けてもオッケーみたいな」

安田「いやでも、そういうのって、黙っていてもそれぞれみんな抱えてると思うよ」

トーフ「ですよね。だから若くして東京すぐ行っちゃうミュージシャンとか、いつまでそんなんできるかもわからへんのに、ようそんなんすんなあとか思いますよ」

全員「(爆笑)」

トーフ「田舎のほうが家賃も安いしモノもたくさん置いとけるしええのに、って。あとこうやって神戸で『ハッピーアワー』が観られるって、めっちゃ嬉しいことやと思うんですよ」

安田「嬉しいよね」

トーフ「神戸でこんな素晴らしい映画を撮ってくださってありがとうございますって気持ちですよ」

安田「いや正直、神戸を題材に今、こんな面白い映画が出てくるなんて思わなかったですもん。『神戸、書いてどうなるのか』(※昨年11月に発売した安田謙一の著書)を出すタイミングがもうちょっと遅かったら、確実に取り上げてましたよ、ホントに」

濱口「いやあ・・・ありがとうございます」

トーフ「あと、例えば自分が神戸を出ていったら、手前味噌やけど神戸で何かを面白いものを作ってる人がほんの数パーセントかもしれないけど減るってことになるわけですよ。それも哀しいなあと。ただこれ、ヤスケンさんもそうやと思うんですけど、神戸ではひとりで頑張らないといけない。シナジーが起きづらい街なんです。…というジレンマはありつつも、自分が出ていったら自分のような高校生が悲しむかなって(笑)。たとえばヤスケンさんも神戸に住んではるし自分も頑張ろう、みたいな気持ちが、一人減っちゃうだけでマジで地方都市ってすごいダメージやと思うんですよね」

安田「お店とかでもそういうのあるもんね」

トーフ「そうそう。そういえば昨日、家の近くでずーっと通ってたドーナツ屋がなくなって、一瞬だけですけど、大阪住もっかなって思いましたもん(笑)。ここともうひとつよく行ってるコーヒー屋がなくなったら離れようって思ってたうちのひとつがなくなりましたからね。すごいショックで。仕事が手につかへんくらい。これからドーナツどこで買ったらええねんって。まあ、そういうのが文化面においてもあるっていう。だからホント、『ハッピーアワー』は本当に嬉しいというかもう、5時間以上神戸がずっと映ってる映画だなんて!(笑)」

濱口「ははは(笑)。神戸のご当地映画としても売っていきたいところなんですが…。正直、神戸サイドからこれだけレスポンスをいただいたのははじめてで…」

全員「(爆笑)」

安田「これはあくまで何も知らないがゆえの偏見なんですが、、KIITOからこんなに凄いものが生まれるなんて、まったく期待していなかったです。」

濱口「私はKIITOさんには感謝しかなく…(笑)」

(※KIITOとは、2012年に開館した“デザイン・クリエイティブセンター神戸”の愛称。濱口監督による演技経験のないキャストが参加するワークショップはここで行われた。劇中にも「PORTO(ポルト)」という呼称で主要な舞台として登場する)

トーフ「レジデントアーティストですからね。まあ監督に関しては、才能が神戸に降り立ったっていう」

安田「途中下車的な(笑)」

トーフ「やっぱ最終的に神戸で成功する人は、個人技がないとダメだってのが結論としてありますね。その個人技を活かしやすい環境とか、住みやすさとかがトリガーになるとは思います」

安田「なんかね、ひとりでいるのに住みやすい場所なんですよね。京都なんかはもっと、友達とか趣味を通じて繋がったりするんですけど、神戸ってひとりでいても居心地がいいんですよ。で、そうやって暮らしている中で、ああやってワークショップで人と触れ合ったりすることが起こったら、すごくドキドキするやろうなあって思います。何もないと思ってるところに何かが起こるっていうか」

トーフ「あっ、そうか! だから良かったってのはありますね。神戸という街であのワークショップってのが効いたかも」

安田「京都だったら絶対ああはならないですね。もっとベタっとしたもんになりますね(笑)」

濱口「ああまたこれ、みたいな(笑)」

トーフ「あと神戸弁も自然でよかったですね」

安田「標準語を喋る人の感じもよかった」

濱口「そういえば僕は関西弁の感じを求めてこっちに来たってところもあるんですけど、意外と標準語っぽく喋る人も多いですね」

安田「KIITOで働いている人だったらそうかもしれないですね(笑)」

全員「(爆笑)」

トーフ「ヤスケンさんのこれ、ちゃんと書いときましょうね(笑)」

濱口「そういやおふたりともそれほど神戸弁がキツくはないですよね」

トーフ「僕はまず同世代と喋ることがもうあんまりなくて。どうしても先輩とか東京の人が多かったりすると、自然と敬語で喋りますから、あんまり出なかったりするんですよね」

映画の中の、“あるある”、と、“ないない”

安田「映画の話に戻りますけど、観てる間は今に何かが起こるんじゃないかみたいなムードに、僕ずっとホラー映画のことを考えてたんですよ(笑)。で、観終えてからは、昔よく観てた、にっかつロマンポルノのことを思い出して。もしこれがにっかつロマンポルノやったら、絡みのシーンが連発やったやろなあって(笑)。登場人物の順列組み合わせを考えたらもう…」

濱口「えらいことになりますね(笑)」

トーフ「この窓際で首絞めながら歌うとかですよね(笑)」

安田「でも実際には具体的にセックスのシーンは描かれていませんよね。それはそれですごくエロチックなことだなと思いました」

トーフ「いやあ、めちゃめちゃセクシーなところがいっぱいありました。それって本人たちにそういうオーラというか要素があるんだろうなあって」

安田「なんか、根源的な部分やと思うんですよ。それを具体的に描かないことでしっかりと描いているというか」

濱口「いやあ、なんか、この人たちには不本意かもしれないですけど、エロく見えたらなら嬉しいです」

トーフ「カメラに撮られることに慣れている人だったら、そういうシーンになったらパチンと切り替わってできるじゃないですか。逆にソレがない分、めっちゃ思うんですよ。そういうエロさが滲み出てるって」

濱口「生々しい部分」

トーフ「表情だけでも、そういう部分がめっちゃエロいなあって」

濱口「嬉しいです。こんなものを観ていいのかな…って思うようなものを撮りたいなって思うんです。なので、そういうふうに感じてもらえるならなんか嬉しいです」

トーフ「僕はいわゆる絡みの現場って見たことあるんですけど、実際は女優さんも割り切ってスイッチ入ったみたいな感じになっちゃうから。でもこの人たちにそういうのはないけど、その直前がずっと続いているみたいな」

安田「最後に扶美がずっと歩くシーンがあるじゃないですか。僕はあの歩いていることが“そういうこと”やと思って観てました」

全員「(爆笑)」

濱口「いやいや、ありがたい」

安田「さっきから好き勝手なこと言うてますけど」

濱口「いや、映画っていうのは、観客に想像してもらってナンボと思います。いろいろと想像したり言ってもらえるのは」

トーフ「それだけ映画に余白があったってことですよね」

安田「こんだけ脚本が書き込まれているにも関わらず」

濱口「脚本を書いている側としてもそういう部分はあって、同人誌的な想像力といいますか、キャクターができ上がってきた状態で、いろんな想像を延ばしていった結果がこの脚本になった気がします」

安田「監督は、特に思い入れの強いキャラクターっています?」

濱口「それはねえ、、言わないようにしてるんです」

安田「そっか、じゃあ僕から言います。僕は鵜飼がもう面白すぎる」

濱口「ああ~」

トーフ「あの人ホンマなんなんすか!?」

安田「あれは神の役回りでしょう」

濱口「いや、あれのモデルはですね、さっき話したスタッフが看護師さんに誘惑されたとき、横にけしかけた男性がいたらしいんですけど、“彼のこと触っちゃえばいいじゃん”みたいなことを言うらしくって。普段だったら触れないようなところにどんどん触れて、その場の空気を変えていっちゃうような人っていうことで。完全なフィクションだったら鵜飼のようなキャラクターは書けなかった気がするんですけど、実際にそんな人いるんだ、って思うとどんどん書いていけるっていう」

安田「NOONであかりが酷いことになってんのを笑って見てるとかね、もう。自分の中に眠っていた鵜飼が共鳴しました」

トーフ「僕はもうNOONのシーンは全部好きですけどね。担ぎ上げられるところとかもね」

安田「あれがカタルシスなのか、なんなのかもわからない感じ」

トーフ「時折ああいう、明らかな違和感みたいなのがあるのが…」

安田「“あるある”の反対で“ないない”が」

全員「(爆笑)」

トーフ「そう“ないない”があるのが、いいんですよ。クラブで胴上げなんて自分らのイベント以外で見たことなかったですよ。僕らはいつも最後に胴上げをやるんですけど(笑)。“ないない”やから胴上げやってんのに映画でやられてもうた(笑)」

濱口「実際“あるある”と“ないない”を混ぜたいみたいなことは意識しているので。リアリティを土台にしてどうフィクションをぶち込んでいくか、みたいな」

安田「いや“ないない”は大事ですよ、物語には、絶対」

濱口「大事ですね」

トーフ「そのへんのバランスっていうか、温泉で4人が改めて自己紹介するくだりとか、よく考えたら妙にトレンディやなとか思ったりするんですけど。あの、ほら、名前二回言うみたいなのあるじゃないですか。“オレ、謙一。安田謙一!”みたいな(笑」

全員「(大爆笑)」

安田「ジェームズ・ボンドや(笑)」

トーフ「そう思うとサブテキストでの4人とかも、また映画として見てみたいなあって。あとやっぱサブテキストでは葉子さんがいっぱい出てくるのが(笑)。葉子さんとか鵜飼とかって普段どんな喋り方で生活してんやろって」

安田「気になってしょうがないよね(笑)」

濱口「葉子さんを演じた殿井(歩)さんって人は、京都の小劇場界隈では結構有名な方なんですよ」

トーフ「あー、やっぱそうなんですね! 女優さんなんや。あの人ズバ抜けてますもんね」

濱口「彼女は自分で作演出もやっていて、こないだ見てきたんですけど非常に面白くて。殿井さんは注目ですよとこの場で言っておいていいですか(笑)」

トーフ「バスに乗ってきてあの存在感ってホントすごいですよ。あのシーンで純さんの話を聞く葉子さんってのが、監督が本で書かれている“演技するために聞く”ということと繋がって、わあ~って。長回しのシーンとかいろいろありますけど、2人っきりで喋ってるシーンであのバスのシーンが一番長いんじゃないかってくらいで」

濱口「あ、そうです。実はあのシーンが一番長いです」

トーフ「なんかすごく持っていかれたシーンです」

安田「あとあの、こずえの朗読した小説って、本当にご自身が書かれた小説なんですね」

トーフ「そう!それもびっくりしました!」

安田「これまた偏見ですが、今の文学界で充分に通用しそうな感じ(笑)」

全員「(爆笑)」

安田「朗読のシーンは怖いよねえ」

トーフ「怖いです。僕は批評に晒されるって意味では一番あのシーンが思いました。書いたものが世に出るってどういうことかっていう」

安田「あとあそこで純の旦那の公平が、それまでけっこうネガティブに描かれていたのがすごくしっかり喋るじゃないですか。あの切り替えしもすごいなあって」

濱口「脚本上は鵜飼がそのままやるはずだったんですけど、公平がやったら面白いんじゃないかって話になって。今までのところ、公平さん全然良いキャラじゃないよって(笑)。そこに説得力を持たせるために、あのシーンはあれだけの書き込みになったというのもあります」

トーフ「でもあそこで公平さんがくっきりしましたね。考えたら男性陣も個性的なキャラ揃いですよね」

濱口「嬉しいです。男性キャラは批判されることも多いんですけどね。女性に比べて書割っぽいというか、紋切り型的な感じだと」

安田「男の人を酷い目に遭わせてやろうみたいな意図はあったんですか?」

濱口「そんな気持ちは全然なかったんですけど、結果的にどんどん敗れていくという(笑)」

トーフ「僕はハッピーアワーというタイトルありきで観てたところがあるので、男が酷い目に遭いながらもどっかでハッピーなところに着地するだろうって思ってたんですよ。それが4時間経ち、5時間経ち…ああもうこれはアカンなって」

全員「(爆笑)」

トーフ「でもね、結局はみんな前向きになってるってのがいいんですよね。それがこの映画のタイトルを考えるうえでも重要になってくるっていう」

昔から映画は総合芸術と言われる。たしかに演劇、文学、音楽など複合する芸術様式のすべてを内包している。『ハッピーアワー』は、そんな映画という贅沢な器をめいっぱい活用して、観るものをあちら、こちらへと連れ回してくれる。「今、私が観ているもの、接しているものは一体なんなのだろう」という魅惑の体験の連続である。さらに映画が終わっても、その「?」と寄り添いながら暮らしていくことになる。『ハッピーアワー』の世界では、「リアル」と「ドラマ」は対立もしないし、矛盾もしない。

映画は「つくりもの」だから嫌い。または、「暗い場所に長くいるのが苦手」。そんな友だちにこそ『ハッピーアワー』を。

(2016年1月26日更新)

Tweet

Movie Data

『ハッピーアワー』

出演:田中幸恵 菊池葉月 三原麻衣子 川村りら ほか

監督:濱口竜介

脚本:はたのこうぼう(濱口竜介、野原位、高橋知由)

【公式サイト】

http://hh.fictive.jp/

※今後の上映スケジュール

東京:シアター・イメージフォーラム 2/6(土)〜2/19(金)

京都:立誠シネマ 2/6(土)〜2/19(金)

京都:京都みなみ会館 2/20(土)オールナイト

愛知:シネマスコーレ 上映中〜2/19(金)

鹿児島:ガーデンズシネマ 1/30(土)、1/31(日)

福岡:KBCシネマ 2/11(木・祝)先行上映

山口:YCAM:山口情報芸術センター 2/11(木・祝) 2/14(日) 2/27(土) 3/27(日)

大分:シネマ5 2/13(土)〜2/19(金)

佐賀:シアターシエマ 2/20(土)、2/21(日)2日間限定

長野:松本CINEMAセレクト 2/21(日)

静岡:静岡シネ・ギャラリー 3/12(土)~3/18(金)

広島:横川シネマ 3/15(火)~21(月)、4/1(金)~7(木)、5/1(日)~7(土) ※予定

神奈川:ジャック&ベティ 3/26(土)~

profile

濱口竜介(はまぐち・りゅうすけ)

1978年神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作『PASSION』(2008)が、サン・セバスチャン国際映画祭や東京フィルメックスに出品され高い評価を得る。その後も『THE DEPTHS』(2010年)、東北記録映画三部作『なみのおと』『なみのこえ』『うたうひと』(2011~2013/共同監督:酒井耕)、4時間超の長編『親密さ』(2012)、染谷将太を主演に迎えた『不気味なものの肌に触れる』(2013)などを発表。この3年は “アーティスト・イン・レジデンス”として神戸に在住。ここで制作された最新作『ハッピーアワー』(2015)で様々な映画賞を受賞。2016年3月からはアメリカへ渡り活動を行う予定。

Tofubeats(とーふびーつ)

1990年生まれ、神戸在住の音楽プロデューサー/DJ/トラックメーカー。学生時代からインターネットで活動を行い、ジャンルを問わず様々なアーティストのリミックスやプロデュースを手掛けるほか、TVやWebのCM音楽制作、DJ、執筆など、各方面で精力的に活動。2013年にはWARNER MUSIC JAPANのレーベルunBORDEからEP「Don’t Stop The Music feat.森高千里」でメジャーデビュー。2015年9月にはメジャー2ndアルバム「POSITIVE」をリリースし、iTunes Store J-POPチャートで見事1位を獲得。2016年1月20日には1st&2ndアルバムの楽曲を様々なアーティストがリミックスした『POSITIVE REMIXES』をリリース。

安田謙一(やすだ・けんいち)

1962年神戸生まれ、神戸在住の「ロック漫筆家」。ポップカルチャーを中心に様々な媒体で執筆を行うほか、作詞、CD監修、ラジオのディスクジョッキー、トークイベントなど多岐に渡って活動。著書にピントがボケる音』(国書刊行会)、『すべてのレコジャケはバナナにあこがれる』(市川誠との共著、太田出版)、『ロックンロールストーブリーグ』(辻井タカヒロとの共著、音楽出版社)、『なんとかと なんとかがいた なんとかズ』(presspop)などがある。最新刊は、自身が生まれ住む神戸を様々な角度から書き下ろした、『神戸、書いてどうなるのか』(ぴあ)。