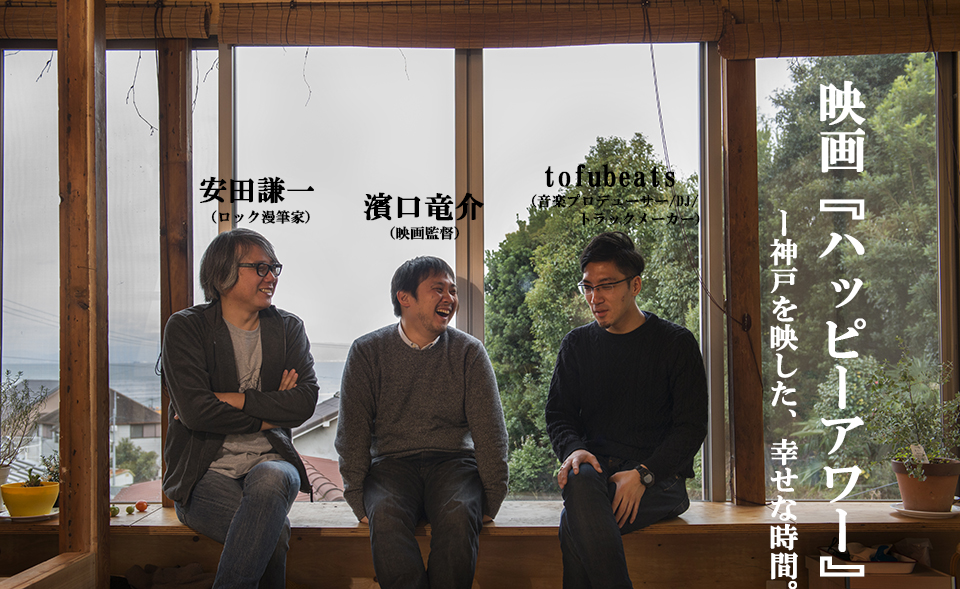

ホーム > インタビュー&レポート > 現在、全国順次公開中の映画『ハッピーアワー』。 神戸を舞台に撮影された本作の監督・濱口竜介と、 この映画に魅せられた音楽プロデューサー/DJのtofubeatsと ロック漫筆家・安田謙一によるスペシャル鼎談企画を実施!

現在、全国順次公開中の映画『ハッピーアワー』。

神戸を舞台に撮影された本作の監督・濱口竜介と、

この映画に魅せられた音楽プロデューサー/DJのtofubeatsと

ロック漫筆家・安田謙一によるスペシャル鼎談企画を実施!

(2/3)

カメラに愛される顔。

トーフ「あと、これは散々言われてるとは思うんですけど、この主人公の4人が素人さんだってことが理解できないっていう(笑)」

安田「“素人”ってなんなんやっていう、ね。観終わってすぐの反応でよく聞いたのが、恋愛感情的な意味でちょっとドキドキする、みたいな」

トーフ「電車とか乗ってると、すぐそばにいるんじゃないかって探してしまうような。僕、東灘区のほうにも住んでたせいで、ロケ地がことごとくわかるっていうのも凄かった。桜子さんとおばあさんが歩いている場所、オレよくチャリンコで走ってたなーとか。KIITOやNOONもそうですけど、あんだけ出てくるとちょっと私生活に支障をきたすというか(笑)、自分の記憶と同化しちゃうみたいな」

安田「あと、もっとタチ悪いのが、元町映画館を出て、JR使って家に帰るんですよ。そうするともう、完全に映画と地続きになってて(笑)。なんか起こるんじゃないか的な。神戸の人はみんなそういう想いをしていると思いますよ」

トーフ「ですよね。だから僕、映画観終わったあと、家まで歩いて帰れるところに住んでてよかったとホント思いましたよ」

濱口「(笑)」

安田「それと、女の人の顔をじっくり見れば見るほど、何を考えているかわからない、っていうのをちゃんと撮ってるなあって気がしました」

トーフ「ああ、僕の観終わった時の素直な感想は“めっちゃ怖い”だったんです。女性は怖いなってずっと思ってたんですけど、改めて怖いと再確認しました。もう打ちひしがれましたね、自分が30代になったときこういう状況になったら嫌やなあって」

安田「ちゃんと筋道立てて、怖いってこういうことかって教えられた(笑)」

トーフ「改めてそう思いました」

安田「あと神戸論ってことでもないねんけど、神戸の人って昔からわりとええかっこしいというか、“かっこ悪いことはしない”という感じのええかっこしいやと思うんですよ。結構、映画の登場人物にもそういうところがあって」

トーフ「すごいそれ感じましたね」

安田「すごくかっこよくはないねんけど、かっこ悪くはないっていう」

濱口「自分を落とさない感じですよね」

安田「そうそう。そういうのが神戸らしいなとも思ったんですよね」

トーフ「そこを監督が意識されてるのかも聞いてみたかったんです」

濱口「まあ、正確にいうと主人公の彼女たちは神戸の方々ではないのですが、元々彼女たちが持っているものとして“自分を落とさない”みたいなのはあったと思います」

トーフ「そういうクールさみたいな部分って、すごく神戸的というか、やっぱどうしても土地と絡めて受け取ってしまうところのある映画で。親しい間柄でも大事なことは言わない、みたいなのって神戸の人っぽいなと思ったんですよ」

濱口「ある程度は、この人たちのキャラクターに従って脚本を書くってところはあるんですよね。この人たちができないこととか、この人たちが“やらないだろうな”ってことはやらせない。その中に、自分自身がみじめになるようなことは決してしないっていうのがあって、それは映画にとってもいいことだと思ったんです。誇り高いものになるというか」

安田「誰も泣き叫んだりはしないですもんね。泣き崩れるのは男だけで」

濱口「そう(笑)。あとね、女性が怖いって話でいうと、一番最初に発端としてあったのは、脚本を書かなきゃいけない段階で、スタッフの人に“最近なんか面白い話ない?”って聞いたんですよ。そしたら、バーかどこかで、彼よりも年上の既婚の看護師の女性から、かなり性的な誘惑をされた、っていう話があったんです。彼はその場から逃げ出したらしいんですけど、これがけっこうえげつない話で。それすごいね、なんでそんなことになっちゃったの?って」

トーフ「この映画はそんなところから始まっていたんですね!」

濱口「聞いたのは話のひとつの側面ではあるけれど、こうなったことには、その女性の側にも何らか理由があるんじゃないの?ってところから、ある種の“わからなさ”を訳し下すというか、そういうふうに書きたいと思ったんですね。けど、結局はわからなかった(笑)」

安田「いやでも、その何故わからなかったのかということを、結果的に説明している5時間じゃないですか。そこを丁寧に描いているわけで」

濱口「そうなんです。どこまで見せても、わからない部分はある、ということを言うためにこの5時間が必要だったんじゃないかと」

安田「なんか、外からはわからない、人にバチっとスイッチが入っちゃう瞬間ってありますよね。突然電車に乗って、突然降りて、みたいな」

トーフ「突拍子もない話ではなく、こういうことってあるんだろうな、って話ではあるんですけど、わからないっていう」

安田「ちなみに、役を作るときに、その役者さんから本人の情報を得るってことはしていたんですか」

濱口「ある程度はしました。ご自身の情報は得るんですけど、直接それを脚本に取り込むことはしません。どこかこの人たちのプライドを傷つけるというかですね、そういう危険性がある気がして。フィクションなりにいろんなことが起こったり言われたりするんで、それがあんまり自分と重なり過ぎるとダメージがあるだろうなと。なので、例えば看護師のあかり役を演じた田中さんは、普段はダンサーなんですけど、身体を使う仕事=肉体派、みたいなイメージから看護師役にするなど、何かしらの移し変えは行いました」

安田「それを無理にシャッフルして、とかはないわけですよね」

濱口「ですね。この人たちは演技経験もないし、ワークショップを経て有志で映画を撮るってことに最初はなっていて、いわばこっちからお願いして出てもらってる感じなんです。つまり、この人たちは別に映画に出たいわけでもなんでもないわけですよ。どっちでもいいっていうか。なので、この人たちになんとか映画に出てもらうために、こっちがいろいろと用意するっていう」

安田「今回は特別にそういうやり方だったと」

濱口「そうですね。これまでもこんなやり方ではやったことがなかったし、これからも大変すぎて同じやり方はできないと思います」

トーフ「サブテキスト(※前述の「カメラの前で演じること」に収録された、役者のキャラクターへの理解を深めさせるための本編とは関係ない脚本)の分量とかを考えると、相当なものがありますよね。役者さんに対する監督の取り組み方が、もう尋常じゃない感じがします」

濱口「最初にトーフさんがメソッド演技法の話をされてましたけど、僕はむしろメソッド演技みたいなことってわかんないんですよ。いわゆる演技理論みたいなものって全然学んでないんです。演技ってものがどうやって起こるのか、ほぼ知らないんですよ」

安田「では、役者を選ぶときに基準とすることはありますか?」

濱口「今回の場合、ワークショップをやる前に選考会みたいなものがあって、その時には40分くらいそれぞれと向かい合って話をしたんです。世間話というか。そこで、普通に話してくれた人が残りました」

安田「ほお~」

濱口「一番苦手というか…パスしてしまうのは、明らかに媚びている人。おそらくそれは魅力的には映らないだろうと」

安田「それって、映画に出たいという媚びですか?もっと人間の本質的な…」

トーフ「すごいこと聞きますね(笑)」

安田「いや、っていうのは、もし自分が出るとしたらって考えたときにね(笑)。僕はたぶんそういうときに、黙っていてもうるさいタイプやと思うんですよ。それをどうやって見抜くんかな?とか」

トーフ「あと監督が“カメラに愛される顔”って書かれてましたけど、それってどういう顔のことなんやろ?ってのも」

濱口「いわゆる商業映画というか劇映画だと、“美醜”ってのが完全に問題にはなっていて、ある程度は美しくないと画面に耐えないってことにはなっていて。まあ実際それはそうなんです。例えばテストで助監督とかが変わりに映ってフレーム作ってて、そこにスターといわれるような役者さんが入ってくると、やっぱ変わるんですよ。急に画面が引き締まった!みたいな(笑)。これはもう間違いなくあるんだなって思っちゃうんですけど、それとは別にドキュメンタリーとかを撮っていると、美しくないからといってその人にカメラを向けないという理由にはならないじゃないですか。むしろ“この人は今とてもいい顔をしているな”って、撮っているとなる瞬間があるんですよ。で、どういう時にそういう顔が撮れるかというと、何かに打ち込んでいる顔だったり、職人さんとかだったらわかりやすいんですけど、何かしら自分のことをしている人の顔、なんです。自分のことをしている人の顔は、画面にすっと収まるんですよね。なぜかはわからないんですけどね。だからたぶん、自分がすべきことをしてきた人ってのは、それなりにいい顔をしてるんじゃないか、と思うわけです」

トーフ「つまり、媚びてるってのはそれと逆の顔になるわけですね」

濱口「そうですね」

安田「真理ですね、なんか(笑)」

濱口「自分自身とは別のところに基準を置いている、他から認められるために何かをしているっていうのが見えると、いい顔にはならないしダメですね」

トーフ「金言ですよこれは」

安田「僕みたいに、なんか言いたそうな顔してたらダメなんやろね(笑)」

トーフ「でも難しいですよね、それは。そこで自分のやるべきことがある人はカメラなんて気にしなくていいんでしょうしね」

安田「逆説的にいうと、演技をさせることで一生懸命仕事をしている顔になってるわけですよね」

トーフ「でも、やっぱり撮られてたら気にはなるじゃないですか。そういうのってどうやって克服させるんですか?」

濱口「実は、あの長いワークショップのシーンは、最初の撮影なんです。比較的“演じなくていい”状態、カメラの前にいればいい状態で、ワークショップを受けてるところでまずカメラに慣れてもらう。それまでも記録用として撮影はしてるんですけど、自分のことを追っかけてくるカメラの存在にある程度慣れてもらう時間というか」

トーフ「ああ、ではドキュメンタリー的な手法で最初は撮りはじめたんですね」

濱口「そうですそうです。ワークショップのプログラムだけは、まず講師である鵜飼が話す脚本があって、あとはダンサーの砂連尾理さんと一緒に内容を作っていったんです。ワークショップ自体は進められる形にしてリハーサルもやっておいて、あとはエキストラも含めて何をやるかも知らずに来ていて、それを撮ったんです」

トーフ「そうだったんですね! でもけっこう、いきなりすごいアングルとかでカメラ撮ってますよね。僕もまあカメラを向けられることは多少あるのでわかるんですけど、この角度でカメラ向けられるとちょっと喋れないよなあ、みたいな」

濱口「そうなると今度は逆療法的に、“一番気になるような場所にカメラを置いても気にならなくする”ことが必要で、そのためにあるのが脚本なんです。脚本をひたすら本読みして覚えていって、完全に身体に染み込ませる。そうすると、さっき言ったような“自分のことをしている人”に近いような状態になれるんです。台詞を覚えて、自分の順番が来たらその台詞を言う、っていうことに関しては自動的にできる体になっている。そこに対してはかなり集中度の高い状況になっていく。加えて言うならば、カメラの後ろには僕たちがいるんだけど、その僕たちは“あなたたちのことを素晴らしいと思っていますよ”ってことを、けっこう日常的に伝えることです。そういう関係性を作るというか、カメラは怖いものではなく、なんならあなたの一番いいところを映してくれるものだよってことを伝える」

安田「なるほど。そうやって撮影するたびに、撮ったものはその役者さんには見せていたんですか?」

濱口「普通はあんまり見せないんですけど、見せてましたね。それこそ撮った素材を7時間とか8時間見せて。でもこっちの思いとしては“ほらみなさんいいでしょ?素敵でしょ?”って感じですね」

安田「そういうのはみなさん素直に受け止めたりしてました?」

濱口「やっぱりね、照れたりするんです。ただ、ルールをいっこだけ作っていて、それは“自分を否定するような言葉は吐かない”。私、このシーンでこんなことして恥ずかしい、とか、そんなことを言わせないようにするというか」

トーフ「製作の時点でそれだけ気高いステートメントがあって、それが映画全編に渡って一貫してるってのがホントすごいと思います」

濱口「演じることによって、この人たちがこれから生きていくうえで向かいあうべき問題とか克服すべきことっていうのが、おそらく脚本上に何かしら用意されていて、それを超えることでみんないい顔が撮れるようになる、そういうふうに撮っているつもりでした」

トーフ「お話を伺っていると、この映画の取り組み自体がワークショップのように思えてきますね。そして作品はその成果ですよね」

濱口「ええ、ええ」

安田「たぶんこういう話を聞かなくても、映画を観ている人も同じワークショップの体験を共有しているように思うねんね」

トーフ「聞けば聞くほど凄いし、演じる人には幸せですよね。僕と同い年くらいの俳優さんの話を聞いていると、スクールみたいなところに行かされて、100人単位でオーディションに参加して…みたいな繰り返しですもん」

安田「けどある意味こういうやり方って特殊でつぶしがきかないというか」

濱口「そうなんです」

安田「それまでに既存の撮影方法に対するアンチみたいなものはあったんですか」

濱口「これはね、難しいんですけど、こういうやり方をしていると何かへのアンチと取られがちなんですけど、まあ、それはそれっていう感じです。どこかしらお芝居を否定しているところはこの映画にはあると思うんですけど、映画にはお芝居は絶対に必要なんです。そしてお芝居によって映画を作るってのは、やはり持続可能な映画の製作方法だと認識し直しました。ただ今回思ったのは、これをもう一回やれっていわれたら出来ないってことなんです。一回限りのものだって思います」

トーフ「それ舞台挨拶の時にしきりにおっしゃってましたよね」

安田「例えば、別の物語で、別の場所、違う俳優で、という条件でもやっぱりやる気はないですか」

濱口「いやあ、ないですね。こんだけ大変だって知ってしまっているとなかなかできないですね」

安田「とはいえ、確実に成果はあったわけですよね。それこそ有名な役者さんが出ている映画が観たくなくなるくらいに」

トーフ「これを応用することはできると思うんですよね。さっき演技理論は学んでないっておっしゃってたのきいてびっくりしたんですけど、このメソッドが次の何かに活きるんやろなとは思います」

安田「出る人だけじゃなく、出す側にもリスクは大きいよ。極端な話、役者の中で誰かが犯罪を犯すとか、事務所とかがない限り、可能性として高いわけじゃないですか。…いや、高くはないか(笑)」

トーフ「事務所があっても犯罪する人はします(笑)」

安田「まあそういうこと考え出したらキリがないよね」

トーフ「リスクって言っても、要は世相に晒されるってことですよね。演技ができるできないとかあれこれ言われるっていう」

濱口「まあ、あとは普通の人がこれだけ人前で美醜について取りざたされるような状況ってないですよね。一応、それも言い含めてはいるんです。カメラの前に立つっていうことは、観た人にこれから何を言われるかわかんないよって」

(2016年1月26日更新)

Tweet

Movie Data

『ハッピーアワー』

出演:田中幸恵 菊池葉月 三原麻衣子 川村りら ほか

監督:濱口竜介

脚本:はたのこうぼう(濱口竜介、野原位、高橋知由)

【公式サイト】

http://hh.fictive.jp/

※今後の上映スケジュール

東京:シアター・イメージフォーラム 2/6(土)〜2/19(金)

京都:立誠シネマ 2/6(土)〜2/19(金)

京都:京都みなみ会館 2/20(土)オールナイト

愛知:シネマスコーレ 上映中〜2/19(金)

鹿児島:ガーデンズシネマ 1/30(土)、1/31(日)

福岡:KBCシネマ 2/11(木・祝)先行上映

山口:YCAM:山口情報芸術センター 2/11(木・祝) 2/14(日) 2/27(土) 3/27(日)

大分:シネマ5 2/13(土)〜2/19(金)

佐賀:シアターシエマ 2/20(土)、2/21(日)2日間限定

長野:松本CINEMAセレクト 2/21(日)

静岡:静岡シネ・ギャラリー 3/12(土)~3/18(金)

広島:横川シネマ 3/15(火)~21(月)、4/1(金)~7(木)、5/1(日)~7(土) ※予定

神奈川:ジャック&ベティ 3/26(土)~

profile

濱口竜介(はまぐち・りゅうすけ)

1978年神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作『PASSION』(2008)が、サン・セバスチャン国際映画祭や東京フィルメックスに出品され高い評価を得る。その後も『THE DEPTHS』(2010年)、東北記録映画三部作『なみのおと』『なみのこえ』『うたうひと』(2011~2013/共同監督:酒井耕)、4時間超の長編『親密さ』(2012)、染谷将太を主演に迎えた『不気味なものの肌に触れる』(2013)などを発表。この3年は “アーティスト・イン・レジデンス”として神戸に在住。ここで制作された最新作『ハッピーアワー』(2015)で様々な映画賞を受賞。2016年3月からはアメリカへ渡り活動を行う予定。

Tofubeats(とーふびーつ)

1990年生まれ、神戸在住の音楽プロデューサー/DJ/トラックメーカー。学生時代からインターネットで活動を行い、ジャンルを問わず様々なアーティストのリミックスやプロデュースを手掛けるほか、TVやWebのCM音楽制作、DJ、執筆など、各方面で精力的に活動。2013年にはWARNER MUSIC JAPANのレーベルunBORDEからEP「Don’t Stop The Music feat.森高千里」でメジャーデビュー。2015年9月にはメジャー2ndアルバム「POSITIVE」をリリースし、iTunes Store J-POPチャートで見事1位を獲得。2016年1月20日には1st&2ndアルバムの楽曲を様々なアーティストがリミックスした『POSITIVE REMIXES』をリリース。

安田謙一(やすだ・けんいち)

1962年神戸生まれ、神戸在住の「ロック漫筆家」。ポップカルチャーを中心に様々な媒体で執筆を行うほか、作詞、CD監修、ラジオのディスクジョッキー、トークイベントなど多岐に渡って活動。著書にピントがボケる音』(国書刊行会)、『すべてのレコジャケはバナナにあこがれる』(市川誠との共著、太田出版)、『ロックンロールストーブリーグ』(辻井タカヒロとの共著、音楽出版社)、『なんとかと なんとかがいた なんとかズ』(presspop)などがある。最新刊は、自身が生まれ住む神戸を様々な角度から書き下ろした、『神戸、書いてどうなるのか』(ぴあ)。