ホーム > NEWS > 日本洋画界に大きな影響を与えた 黒田清輝の没後90年記念展覧会

日本洋画界に大きな影響を与えた

黒田清輝の没後90年記念展覧会

明治から大正期の日本洋画界に大きな影響を与えた黒田清輝。その没後90年である本年「没後90年 近代日本洋画の巨匠 黒田清輝展」が6月7日(土)より京都文化博物館にて開催される。

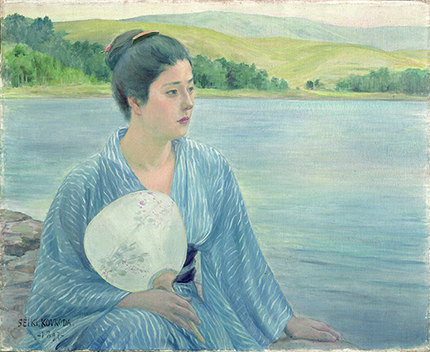

フランスで絵画を学んだ黒田は、帰国後、京都を訪れて着想を得た《昔語り》の関連作品群、芦ノ湖のほとりで涼む女性を描いた《湖畔》(重要文化財)や裸体画をめぐる論争の渦中に発表された《智・感・情》(重要文化財)といった名作・話題作を次々と発表し洋画界をリードする。本展ではそんな黒田清輝作品の中から代表作約160点を展覧。明るい外光に満ちた自然な世界、そして多様な試みを堪能することができる。

「パリ留学、そして転進」「パリからグレー=シュル=ロワンへ」「白馬会の時代」「文展・帝展時代」の4章に分けた展示では、当初、法律家を目指して留学したフランスでの洋画との出会いから順に紹介。ラファエル・コランに師事し、数多くのデッサンを残した黒田は、パリから70キロほど離れた小村グレー=シュル=ロワンを訪れ、明治23年夏からはこの村に滞在し、制作の拠点とするようになる。近年確認され、本展で初めて公開される《グレーの原》は、彼がここに滞在中に描かれたものだ。

そして日本に帰国した黒田は、当時の日本で唯一の洋画団体であった明治美術会でそれらの作品を発表。その明るい色彩にあふれた画面は、“紫派”と呼ばれ、洋画壇に新風を吹き込むことになった。明治29年5月に東京美術学校(現・東京芸術大学)に西洋画科が設置されると、その指導者として迎えられ、さらにその翌月には、明治美術会に対抗して、自由平等を掲げた白馬会を、友人である久米桂一郎らと結成。留学後3年にして、黒田は名実ともに洋画壇の中心的役割を担うようになる。また、洋画家として初めての帝室技芸員となったほか、帝国美術院の院長や貴族院議員になるなど、その後半生をもっぱら公人として多忙な日々を送る。そうした状況を反映してか、この時期には小品、しかも自邸の庭や別荘近辺といった身近な眺めを写した作品が多く残されている。

日本洋画界に大きな影響を与えた黒田清輝の生涯を追うとともに、その美しい世界とさまざまな技法を堪能できる展覧会となっている。

没後90年 近代日本洋画の巨匠 黒田清輝展

発売中 Pコード:766-098

▼6月7日(土)~7月21日(月・祝)

京都文化博物館

前売一般1000円 大高生600円 中小生300円

当日一般1200円 大高生800円 中小生400円

※10:00~18:00 ※金曜日は~19:30(入場はそれぞれ30分前まで)。休館日:月曜日(祝日の場合は開館、翌日休館)。但し、7月21日(月)は開館。

京都文化博物館

075-222-0888

(2014年5月15日更新)

Tweet Check

黒田清輝「祈祷」明治22年(1889)東京国立博物館蔵(画像提供:東京文化財研究所)

黒田清輝「グレーの原」明治23年(1890)頃 東京国立博物館蔵(画像提供:東京文化財研究所)

黒田清輝「湖畔」明治30年(1897)東京国立博物館蔵(画像提供:東京文化財研究所)重要文化財

黒田清輝「ダリア」大正2年(1913)東京国立博物館蔵(画像提供:東京文化財研究所)