ホーム > NEWS > 徹底して対象を記録し調査する「考現学」 現代に脈々と連なる今和次郎の採集講義

徹底して対象を記録し調査する「考現学」

現代に脈々と連なる今和次郎の採集講義

都市風俗観察から「考現学」を提唱し、建築学、住居生活や意匠研究などでも活躍した民俗学研究者の今 和次郎(こん わじろう)。彼の多岐に渡る活動の全貌を紹介する特別展『今和次郎 採集講義-考現学の今』が国立民族学博物館で開催中だ。

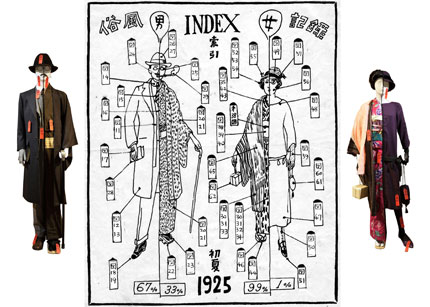

今(こん)曰く、“いまを考え、未来をつくること”という「考現学」からは、生活学、風俗学、そして路上観察学などが生まれていった。彼の残したスケッチは、庶民の生活への暖かい眼差しと精緻で魅力的な図形表現が特徴だ。その手法と対象は、民族学とも似通っており、国立民族学博物館を創設した梅棹忠夫も、考現学的調査に触発され、モンゴルなど海外調査の記録を数多くの残している。

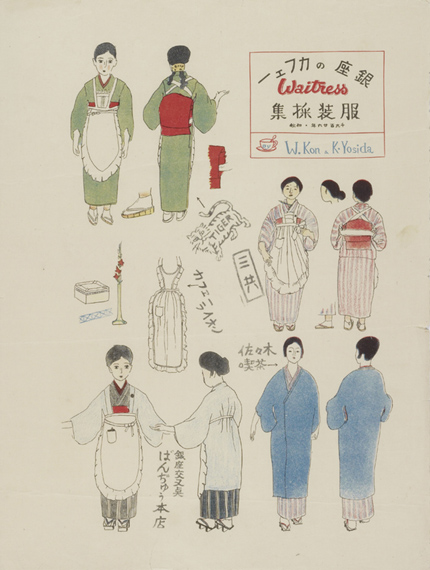

今(こん)は、柳田國男らが結成した「白茅会」で民家研究に携わり、農村の住宅調査や生活改善の仕事も手掛けていた。しかし1923年の関東大震災以降、廃材によって作り出されたバラックの住居を細かに記録することから始まり、観察対象は次第に人間そのものに広がっていく。採集記録はとにかく圧巻で、彼の着眼点と描写力に驚かされるだろう。

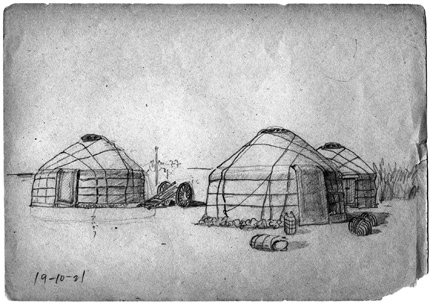

本展では、青森県立美術館、パナソニック 汐留ミュージアムで開催された『今和次郎 採集講義』展の資料に加え、梅棹忠夫らが1944年に行ったモンゴル調査、大村しげコレクションから見る京都の町家暮らしの家財道具一式、日本の洋装導入における先駆者だった田中千代が収集した衣服資料など、様々な関連の研究を紹介する。

ライフスタイルやモノと生活の関係に着目し、身近な風俗の一切を丸ごと記録することの迫力と、その意味を見つめなおすことができる展覧会と言えるだろう。

『今和次郎 採集講義-考現学の今』

4月26日(木)~6月19日(火)

一般420(350)円、高校・大学生250(200)円、小・中学生110(90)円

※10:00~17:00。最終入館は閉館の30分前まで。水曜休館。5/5(土・祝)は無料観覧日。料金の( )は、20名以上の団体料金、大学等の授業でご利用の方、授業レポート等の作成を目的とする高校生、3ヶ月以内のリピーター、満65歳以上の方の割引料金(要証明書等)

国立民族学博物館 特別展示館

国立民族学博物館

06-6876-2151(代)

(2012年4月26日更新)

Tweet Check

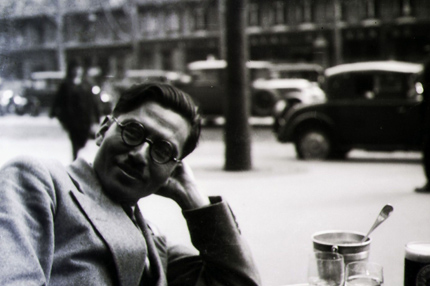

今和次郎のセルフポートレイト、パリのカフェにて(1930年)工学院大学図書館所蔵

銀座のカフェー服装採集1(今和次郎・吉田謙吉、1926年)工学院大学図書館所蔵

東京銀座街風俗記録統計図索引〔今和次郎、1925年 工学院大学図書館所蔵〕と立体模型〔制作:NECT design(CHONO)、2011年〕

モンゴル・ゲル外観スケッチ(和崎洋一、1944年)国立民族学博物館所蔵