ホーム > インタビュー&レポート > ぴあ関西×メイシアター40周年「ぴあ演劇学校」開講! 1限目は内藤裕敬と土田英生が語る関西小劇場の歩みとこれから

ぴあ関西×メイシアター40周年「ぴあ演劇学校」開講!

1限目は内藤裕敬と土田英生が語る関西小劇場の歩みとこれから

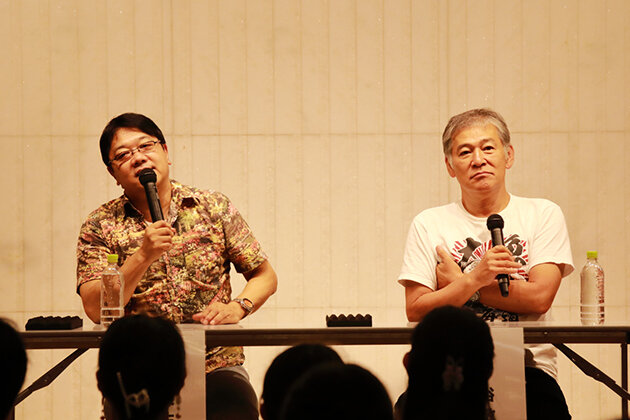

9月15日(月・祝)、ぴあ関西と吹田メイシアターのダブル40周年を記念し、吹田市文化会館(メイシアター)レセプションホールにて「ぴあ演劇学校」秋期特別講座が開催された。1996年に実施された同企画が約30年ぶりに復活。この日のプログラムは1限目「歴史学」、2限目「身体表現学」の2部構成で、「歴史学」では南河内万歳一座の内藤裕敬とMONOの土田英生が登壇。司会はFM COCOLOのDJで演劇に造詣が深い加美幸伸が務めた。

開講の合図は「起立、礼、着席」。和やかな空気の中、まずは内藤と土田が互いの印象を語り合った。内藤は「急に面白いヤツが出てきたと聞いていて、その後会ったら本当に面白かった」と土田との出会いを振り返り、土田は「MONO結成当時、南河内万歳一座はすでに関西で人気の大先輩」と語った。二人は今でも東京の喫茶店で長時間語り合う仲だという。共演歴は、土田のリーディング劇を内藤が演出して以来だ。土田から二人芝居の提案が飛び出すと、客席からは大きな拍手が起こった。

続いて話題は、両劇団が誕生した当時の関西小劇場シーンへ。「島之内小劇場」や「オレンジルーム」など懐かしい劇場名が出るたび、観客からも共感の声が漏れる。

1985年に誕生した扇町ミュージアムスクエア(OMS)は、関西小劇場ブームの象徴だ。3人は演劇とメディアの関係性にも言及し、当時の熱量を伝えた。OMSの1階には劇場とカフェ・雑貨店、2階・3階にはぴあ関西支社や劇団の稽古場があり、南河内万歳一座や劇団☆新感線も拠点としていた。「京都から見ても憧れの地でした」と土田。OMSと同時期にAI・HALL(伊丹市立演劇ホール)、近鉄劇場など、関西に劇場が相次いで誕生した。内藤は「あれよあれよという間に劇場ができて、東京の小劇場ブームに急激に追いついた」と振り返った。そして、東京の劇団との交流も盛んになった。

一方で土田は「内藤さんたちが切り開いた道を後ろから歩いていた」と述懐した。京都の小劇場シーンは大阪とも東京とも違った独自の空気があったという。ここで内藤が「京都で公演をしたことがない」と明かすと会場から驚きの声が上がる。続けて「なんとなく京都の風土が俺を嫌っている気がしていた」と冗談交じりに語り、笑いを誘った。

1990年代からはウィングフィールドやシアトリカル應典院が、2000年にはインディペンデントシアターが開場した。しかし2003年にOMS、2004年に近鉄劇場が閉館したことを発端に、関西から劇場が次々と姿を消した。

こうした状況を受け、内藤や土田ら6人の劇作家・演出家が「関西の真ん中に小劇場を取り戻す会」を結成した。だが、その後は「公共が劇場を拠点に展開する歴史がなく、行政やメセナも動かず、フェードアウトになった」と内藤。その後、南河内万歳一座は大阪城ホールの西倉庫「ウルトラマーケット」を活用する活動を行ったが、それも2010年頃に終了したという。

「これから関西の小劇場はどうなるのか?」という問いかけに、土田は「劇団から何かが生まれていくというのは、しばらくは難しい時代が続くんじゃないかなと思います。僕はいつか日が当たるんじゃないかと思ってやっていきます。明るい未来は見えないですが」と見通しを語った。内藤も「劇団は経済効率が悪い」としながら、「それでも作品で勝負できることを証明したい。劇団で芝居するのが一番面白い。何をやっているのか分からないものを面白がる風潮になれば」と力を込めた。土田も「演劇を観に来てくれている方々は、その非合理性を楽しんでいると思う」と続けた。

さらに話題はAIにも及び、脚本もAIが書く時代になっていると触れた。ここで内藤が「AIは幻想を見るのか?」と問題提起した。土田は「そこは分からないですが、クリエイティブの核心には迫れないと思う。幻想世界を見ているふりをすると思う」と応じる。内藤は「幻想を見るのはホモ・サピエンスの特技。脚本をAIに奪われるのはまだ先だろう」と見解を明かした。

加美が「関西の小劇場のこれから」について問いかけると、「人材はいると思う」と内藤。「OMS戯曲賞の受賞作家はみんな優秀ですし、もっと活躍していいと思うんだけど、大阪は、活躍する環境がちょっと薄い。劇作家の周りに、一緒にやろうと仲間がいっぱい集まって、スタミナを持って取り組むというところまで漕ぎつけるのがあんまり上手じゃないよね。それができれば、名作がいっぱい出てくると思う」と続けた。さらに加美も「メディアも一緒になって盛り上げることが大事。街へ出て探さないと逸材に出会えない。もう一度みんなで手を取り合って盛り上がったら、面白くなるのではないか」と呼びかけた。

最後にメッセージを求めると、「僕もそのAIに対するカウンターとしては、やっぱり劇団という濃密な人間関係の中で作品を作るということが、一周回って希望かなと思うので、僕自身は関西を拠点に劇団を大事にしながら作業を続けていきたいなと思います」と土田。

内藤も「演劇を取り巻く時代の移り変わりを見てきた。世の中はさまざまに合理化していくだろうが、ウクライナや中東の状況を見れば、それがいかんと分かっていても人間は"まだやるのか"ということを続けてしまう。これはもう動物としての人間の性。僕たちは本能的に血と暴力が好きなんだと思う。だからこそ、それを行使しない形のコミュニケーションや社会生活が必要で、我慢や抑制の営みの中から、芝居や音楽、ダンスといった表現が生まれてきたと思う。そういう意味で、変わるべきものは必ず変わる。良いほうに変わるための助走を僕らがつけておかなきゃいけないね」と、決意を新たにした。

取材・文:岩本

撮影:滝野利喜雄

「ぴあ演劇学校」プロデューサー・ぴあ社員A

ぴあ関西で半ば伝説化していたイベント「ぴあ演劇学校」を令和に復刻するにあたり、大きな責任を感じていましたが、日々演劇というエンタメジャンルに携わる私たち自身が聴講したくなる内容の講師をお招きでき、確かな手応えを感じました。

1限目【歴史学】では、関西小劇場を牽引してきた内藤さんと土田さんをお迎えし、その語りから情熱と人間の創造力の強さを改めて実感しました。

合理化の時代だからこそ、劇場に息づく"人と人の関係"こそが希望であり、創造の原点であることを痛感。

お二人の熱弁が生んだアカデミックな空気の中、濃密で実りある時間となりました。心より感謝申し上げます。

ぴあ社員B

自分が生まれる前から関西で繰り広げられた演劇人たちの奮闘から、現在の課題、そして未来の可能性の話まで、関西演劇の歴史を総覧する濃厚な講義でした。演劇をもっと盛り上げ、もっと面白い演劇に溢れる未来のために、そんな熱意に満ちた1時間。ぴあ関西40周年という節目にこの講義が開催できたことへの喜びと共に、演劇の未来のために、ぴあができることを考える日になりました。

(2025年11月21日更新)

Tweet Check

ぴあ関西40周年×吹田メイシアター40周年記念イベント

「ぴあ演劇学校」

2025年秋期特別講座

2025年9月15日(月・祝)

吹田市文化会館(メイシアター)レセプションホール(大阪府)

【1限目:歴史学】11:00開演

[出演]内藤裕敬 / 土田英生

[司会]加美幸伸

【2限目:身体表現学】13:30開演

[出演]伊藤今人 / 大熊隆太郎

[司会]加美幸伸

今後の出演予定

MONO第53回公演『退屈忍者』

【東京公演】

2026年2月27日(金)~3月8日(日)

吉祥寺シアター

【北九州公演】

2026年3月14日(土)・15日(日)

J:COM北九州芸術劇場 小劇場

【大阪公演】

2026年3月19日(木)~23日(月)

扇町ミュージアムキューブ CUBE01