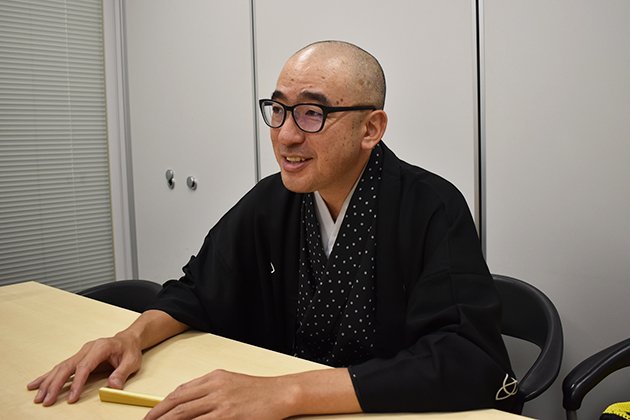

ホーム > インタビュー&レポート > 桂雀太、国立演芸場で初の独演会 「ウケたい思ったらウケへんのですよ」

桂雀太、国立演芸場で初の独演会

「ウケたい思ったらウケへんのですよ」

2002年に桂雀三郎に入門し、2019年には「上方落語若手噺家グランプリ」優勝、「文化庁芸術祭新人賞」を受賞。その勢いのまま、現在も全国で精力的に落語会を開いている上方落語家の桂雀太が、建替えで一時閉館を前にした東京・国立演芸場で独演会を開催する。また、大阪では、桂二葉、桂九ノ一、弟子の桂源太との落語会「おもしろハッピー落語会」も控えている。

観客の笑い声を吸収した心地いい劇場

――国立演芸場での独演会は初めてですか?

独演会はそうですね。この劇場は、気に入っていたんですよ。「花形演芸会」という会に何回か出してもらっていて。建て替えになると聞いて、4月、7月、8月と日程を押さえました。4月は「雀太・文菊・志の春 三人会」をやりまして、7月8日(土)に「桂雀太独演会」、8月9日(水)に「おもしろハッピー落語会 in 江戸」をします。国立演芸場は雰囲気もいいし、いろんな芸人さんが上がってきた舞台ということで、いろんなお客さんの笑い声を吸収した壁とか、新しい劇場にはない、そういうのがあるじゃないですか。目に見えない空気感。そんなんがね、すごく心地がいいですね。

――演目が「時うどん」と「遊山船」と「らくだ」の3席で。ネタを選んだ理由を教えてください。

そろそろチラシ作らなあかんなあ~という時に、ノリで...。今となってはなんでこのネタ選んだんや...と(笑)。「時うどん」はスタンダードすぎて、あんまりしてなかったんですけどね、若い頃は。でも最近またやりだして。ちょっと自分なりのアレンジも加えたりして。

――若い時とはまた違いますか?

みんな、よくやるネタやから、あんまり好きじゃなかったんですけど、でも最近、素直になってきたのかな?

――「らくだ」のような上方古典の大ネタと言われている噺をするのは、いかがですか?

落語をするにあたっての僕の一つのテーマが「死」で。「らくだ」なんて、いきなり死体から始まるから。「粗忽長屋」とかもそうですけど、そういうのが好きなんですよね。死んだら一体どうなるんだということが解明されれば、全ての悩みは解決するんじゃないかと思ってまして。大体の悩みを辿っていくと「死ぬのが怖い」。死んだ先がどうなっているのか分かれへんけど、死んだ先にすごくいい世界が待っていたとすればですよ、もう全ての悩みは解決すると思ってます(笑)。「らくだ」で、紙くず屋が死体を担がせられる場面があって、すごくうろたえるんです。でも、らくだの兄弟分の熊五郎のセリフに「死んだ者の何が怖いねん。生きてる人間の方がよっぽど怖い」というのがあるんですよ。あれなんかもその通りだと思います。死んだ肉体なんてね、ただの物質だから何も怖ないんですよ。生きてる人間の方がよっぽど怖い。紙くず屋が酔っ払って、熊五郎と立場が逆転する場面なんかも、人間の心理を突いていると思います。

この頃は落語に押しつけがましくなくなった

――東京のお客様に上方落語の風情はどのようにお伝えしようと。

「遊山船」は夏の話で、夕涼みの風景です。言うたら筋のない「スケッチ落語」といもので。橋の上から、飲まず食わずの二人の男が芸者とか板前を呼んで船遊びをしている旦那連中を眺めている。普通に考えたら船遊びしている人の方がお金を持っていて幸せそうに思うんですけども、橋の上の二人の方が楽しそうっていう、そういうようなところが表現できたらなと思います。物質的には豊かではないけども、会話だけでめちゃ楽しそうな感じが出ているところとか、僕はこの噺が一番、人情話だと思うんですよ。いわゆるベタな、泣かせるようなところはありませんが、大衆心理を描いているように思います。

――そういう噺を演じる上で、キャリアを重ねるにつれて心理的に変わってきたことはありますか?

押しつけがましくなくなってきたかな...。「こうでないといけない」とか、「ここの間(ま)でいかないと」とか、「息継ぎはここのセリフを言うまではするべきでない」とか、若手の頃はそういう考えがありましたけど、今は別にええかみたいな。結局、登場人物は人を笑かそうと思ってやってないんですよね。そういうこともたまにはあるかも分からないけども、得てして喜六は隣の清八を笑かしてやろうと思ってやっているわけじゃない。それはもう自然やと思うんですよね。だけど演者に笑かしてやろうという気があって、これが表に出てしまうと具合が悪い。「ウケたいんです、僕」と考えていると、「ウケたがっとんな、こいつ」というのが、なんか出ますよね。あれは極力出んように。「そんなつもりは毛頭ないです」と。その方が、おもろいじゃないですか。サプライズ感がいると思うので、「ウケたい」が前面に出ていたら、サプライズがないじゃないですか。

――確かに。それが分かると醒めることもありますね(笑)。ただ、お客さんは笑いに来るから、もちろん笑ってもらいたい。

マジでこれがね、パラドックスでね。ウケたいと思うからこの仕事してるわけですよ。でもウケたい思ったらウケへんのですよ。ウケたかったらウケたいと思わないことなんですよ。むずいわ。

――難しいですね。そのあたりでお客さんと心理的な駆け引きみたいなのもあるんですか?

基本ベースは「敵ではないですよ、味方ですよ」ということを醸し出してますよね(笑)。「ここでウケるやろうな」っていうのがあるじゃないですか。そこでウケへんかったら「あれ?」ってなるんですよ、やっぱり。それで「なんでウケへんねん」、「なんで笑わへんねん」ってなると、一気にバーンって壁ができて。そういう微妙な気持ちは、やっぱり察知されるんですよね。だから、そういうのは出さないように。

――その気持ちの変化が、さきほどの「押しつけがましくなくなった」という考えにつながっていますか。

そうですね。ウケたい欲がちょっと弱まってきたのかも分からんですね。僕は、客で見ていたときは、全く笑わんかったからね。しかめっ面で「おもろいな~」と思ってましたから、最悪の客ですよ(笑)。それも師匠の独演会で。最悪や。で、いざ演じる側に回ったら「笑ってくれよ」って。勝手なもんですよ。

大阪の「アホやな」は名誉でもある

――あと、東京のお客様に上方落語特有の魅力をどうお伝えしますか?

大阪で「アホやな」は、けなされている感があんまりないというか、ある種、名誉な感じ。たとえばね、今日、劇場の出番の前に近所のお店におったんですよ。そろそろ出番やから行くわ~って出ようとしたらどえらい雨が降ってきて。でもしゃあない。傘がないからダッシュです。コンビニで傘を買ってもよかったんやけど、びっちゃびちゃになって。で、「せやせや」思って、もっとびちゃびちゃになったんです。ほんで、そのまま楽屋に入って、「おはようございます~」って。「もうちょっとで雨降りそうですわ」って言ったら、「いや、雨降ってるやないか! もうびちゃびちゃやないか!」と。それを言われたいがために、わざとびちゃびちゃになって。まあ、欲しい言葉を言われたんですけど、その後が最悪で。そのままおらなあかんから。着替えの服ないし。...せんかったらよかった。

――アホや(笑)。

(笑)、みたいな人間なんで、上方落語の登場人物のアホなやつをよりアホに、よりキュートに表していこうと。喜六という人物は、江戸落語にはいないような感じがするんです。「バカ」とはまたちょっと違う、賢さも備えているアホっていうかね。ほんまは清八より賢いんちゃうかって思ったりもしてますしね。だから「アホ」という言葉にはすごく多様な意味があって。

――ある種の処世術でもありますよね。

そうそう、「アホなんで分かりまへんわ」っていうね。そういうふうに使いますし、愛がある言葉ですよね。「アホ」ってね。

――ゲストが春風亭昇羊さんとみよーちゃんです。

昇羊さんは2月にやった「落フェス」に出てもらって、3日3晩一緒に飲んで。何を喋ったかは全然覚えてないんですけど(笑)。けど、なんかええ感じやったんで。男前やしね。ちょっと色違いな人に出てもらった方がバラエティーに富むので。色っぽいしね。みよーちゃんには「哀愁ジャグリング」をしてもらいます。みよーちゃんとは20年くらいの付き合いです。

タイトル通りハッピーな落語会

――8月3日(木)に行われる「おもしろハッピー落語会 in 天満天神繁昌亭」のお話も聞きたいのですが、この企画は過去にもされていて?

この落語会は13回くらいやってます。大阪は3回目とかやけど、6月は名古屋、福井に行って、8月に大阪、東京、年内は彦根とか津が決まっています。この会で全国を回りたいと思っています。

――桂二葉さん、桂九ノ一さん、そして弟子の桂源太さんと、若い世代には刺激を受けますか。

いやもう受けまくりですよ。二葉さんもそうやけど、九ノ一も勢いあるしね。とにかく元気やし、ポジティブやし、前向きで常に笑ってる。だから楽屋もね、ネガティブな発言がないんですよ。もうタイトル通り。

――いいですね。源太さんの成長ぶりはいかがですか?

結構頑張っていると思いますよ。今、27、8歳かな。精力的にいろんなところに、東京もよく行ってますしね。源太も前向きというか、あんまりネガティブなことを言わないし、陽気やね。僕らが若いころは、「楽しんで舞台をする」という気持ちは全然なかったんですよ。舞台イコールちょっとしんどいもの、上がるのが楽しみという考えはあんまりなかったです。緊張とか、不安とか、そういうものが勝っていたんですけど、彼らを見ていたら、楽しみとかの方が勝ってるんですよ。あれ?と思ってね。絶対その方がいいやんって。不安の割合が高い人間がパフォーマンスをしたら、そら重たなる。お客さんに伝わる。不安に思う体験も大事なことだと思いますし、それは知って損はないですけどね、「楽しい」が勝っているのもいいなと思っています。

取材・文:岩本

(2023年7月 7日更新)

Tweet Check

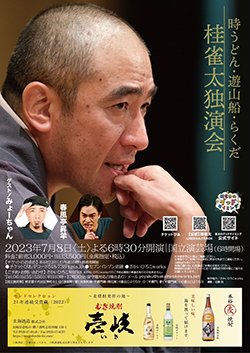

桂雀太独演会

▼7月8日(土) 18:30

国立演芸場

全席指定-3000円

[出演]桂雀太(「時うどん」「遊山船」「らくだ」)

[ゲスト]みょーちゃん/春風亭昇羊

※未就学児童は入場不可。車椅子でご来場の方は事前に問合せ先までご連絡ください。体調の優れないお客様はご来場をお控えください。開催時の会場ガイドラインに沿った感染症予防対策にご協力お願いいたします。

[問]さかいひろこworks■06-6155-5561

天満天神繁昌亭

〈おもしろハッピー落語会in大阪〉

チケット発売中 Pコード:597-700

▼8月3日(木) 18:30

天満天神繁昌亭

全席指定-3000円

[出演]桂雀太/桂二葉/桂九ノ一/桂源太

※未就学児童は入場不可。

[問]天満天神繁昌亭■06-6352-4874