「妖精の問題 デラックス」の上演がまもなくの市原佐都子

映画監督、首藤凜との対談が実現

高校時代に綿矢りさの小説「ひらいて」を読み、これを自分が映画にしたいと決意して映画監督を志し、25歳で実現させた首藤凜監督。本作は封切り以来、今もヒットを続けている。その首藤監督が、自主映画時代から、ずっと注目していた演劇人がQを主宰していた市原佐都子だった。『バッコスの信女―ホルスタインの雌』で第64回岸田戯曲賞を受賞する以前から、いく度も小屋に足を運んでいたという。代表作のひとつである『妖精の問題』のデラックス版の上演を2022年1月に控える2021年12月、女性性をひとつのテーマにしてきた二人の作家の対談が実現した。

毛美子不毛話

首藤:市原さんの『毛美子不毛話』(岸田賞最終候補作)を拝見しました。最前列で観たこともあってか、舞台であれ程肉体を感じたのは初めてでした。最後の踊るシーンでは泣いてしまいました。踊りの中で何度も寄り目になるあの演出が、日常で自分が意識を失って行動していく時のように感じて。あと、男女が会話している最中、女性が急にゴキブリを叩くシーンがありますよね。自分が誰かと分かり合いたいと思っている中で、他人とのアンコミュニケーションみたいなものが、あのシーンで突き付けられたように感じました。私は横浜で毛美子を観たのですが、あれは再演ですよね?

市原:そうです。初演は新宿で、次に横浜のSTスポットという劇場でTPAM(国際舞台芸術ミーティング)のフリンジで、『毛美子不毛話』と『妖精の問題』を二本立てでやりました。それまではもっと早いペースで新作をつくっていたんですが、消耗しているような感じがしていました。もちろん、そのいう時期があって良かったと思っていますが。新作をつくるペースをおとし、つくったものを繰り返し再演して、ひとつの作品ともっと時間をかけて付き合っていきたいと思いました。TPAMも再演に繋がればいいなと思い公演をして、実際その後も国内外で『妖精の問題』は再演しています。

地底妖精(Mizuki Sato)

首藤:『地底妖精』も面白かったです。もぐらが出てきますね。劇場全体が穴倉のような空間に感じたことを覚えています。あれは毛美子の前に書かれたんですか?

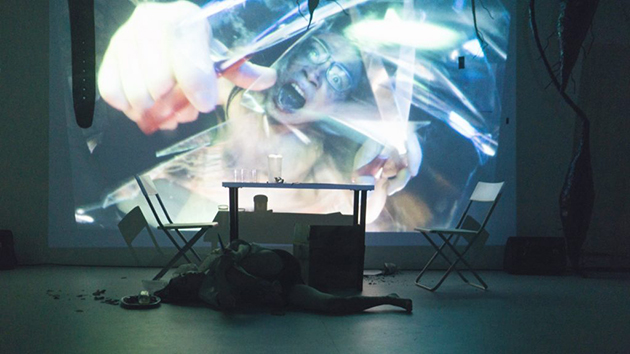

市原:『毛美子不毛話』の次です。あれは高田冬彦さんという美術家の方とのコラボレーションで、高田さんとはずっと一緒に何かやりたいと思っていました。高田さんはあの頃、狭い自室で作品をつくっていて、その狭い自室で手作りのファンタジーを生みだすというか。一人で、意識的に自慰行為のようにもみえる映像作品を創作をしています。彼の作風からも影響を受け、『地底妖精』の主人公の女性は自分を地底に閉じ込められている妖精だと妄想し、ファンタジーの世界に生きている設定にしました。

――市原さんは首藤監督の映画『ひらいて』を、どういう風にご覧になりましたか?

市原:あの時期の学生特有の危うさみたいなものを、私自身も二十代の頃に描きたいと思っていました。そういった時期があったことを思い出しました。学生時代に持っていた偏狭な考え方とか、生きづらさとかを表現することが学生時代にはできなかったので、それを二十代には昇華させることに時間をつかうのかもしれません。いまではあまり学生時代のことを描きたい気持ちは薄くなってきました。

首藤:作り手として観て下さったんですね。ありがとうございます。『毛美子不毛話』は市原さんの内から出たものという印象があったんですが、『妖精の問題』は読ませて頂いた時に、モチーフ、外からの刺激があると感じました。

市原:大学生の頃に戯曲を書く事を始めた時、自分の内にあってまだ得体のしれてないものを書き留めたい、捉えたいと書いていました。パソコンを持っていなかったので授業中にガラケーで打ち込んだりすることから始めて、パソコンは買いましたがそういった書き方を二十代でも続けていました。けれど段々それだけでは走れなくなってきて、もう少しどのように伝えるのかを気にかけないと思いました。だから『毛美子不毛話』くらいから、構造の事など考えるようになりました。

首藤:『毛美子不毛話』は、あれだけやりたい放題なのに、しっかり構造があるから入って来るんだと思いました。

市原:それ以前はもっとめちゃくちゃでした。『虫』とかも、推敲を重ねるというより、衝動を大事にしたかったので、わーっと書いてそれをそのまま共有していました。だけど、段々それだけじゃ届かないかも知れない、もっと効果的に届けるのはどうしたらいいのか、と一度書いたものを編集したり、構造を変えてみたりしました。あとは、二十代の頃よりは、社会と自分とのつながりを意識するようになって、自分自身も更新されていくので、段々二十代の頃の作品とは変わっていきました。

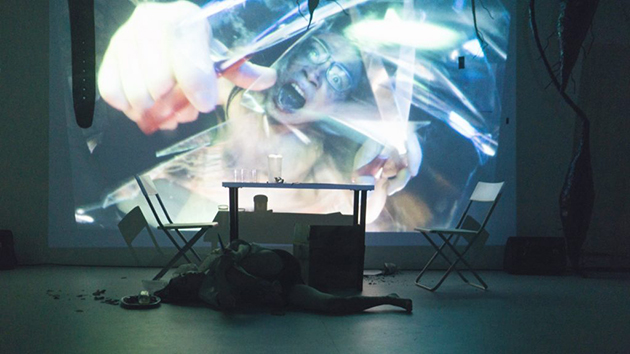

首藤:『妖精の問題』は相模原の事件を受けて書かれたんですか?

市原:あの事件は凄く衝撃的でした。当時は自分もお金や時間にいまよりも余裕がないように感じていて、他人に厳しかっただろうし、そうすることで自分をも苦しめていて、生きづらさを抱えていました。その時にあの事件がおきて「生産性がない人間は死ぬべき」という発言を否定しきれないと思ったのです。だって実際そのように私のまわりの社会は動いていたので。ただ犯人を批判することではなにも意味がないように思ったし、自分も犯人とまったく違う人間であると言い切れないことに恐怖を感じて作品を創作し始めました。

妖精の問題(Kai Maetani, courtesy of Kyoto Experiment)

――『ひらいて』の原作は読まれましたか?

市原:途中まで読みました。実は恋愛小説があまり得意じゃなくて。恋愛の映画は観ますし好きですが、映像より文字だと、なぜかクサく感じるというか恥ずかしくなってしまうんです。

首藤:前半は特に恋愛感情がずっと独白されますよね。後半は違う味わいがあるんですが。

――映画自体はどうでしたか?

市原:美雪役の芋生さんが凄くいいなと思いました。小説の印象だと美少女だったんですが、ああこういう子いたな、分かる。みたいに変換されていた気がします。

首藤:原作を読んだ時から美雪のことがずっと大好きで、良くない感じで神聖化してしまっている部分もあって。キャスティング案が全然思いつきませんでした。分からなくなってしまってオーディションする事になって、芋生さんに決まって役のイメージが変わりました。

市原:大切に育てられて、優しくて、ダサくて、見ていてイライラするところもリアルに感じました。

首藤:市原さんは、役者さんとのコミュニケーションはとりますか?

市原:はい。映画のつくり方はわかりませんが、演劇だと公演前の1、2か月コンスタントに会います。演出家と俳優の関係もいろいろあります。私は最終的にお互いが納得できる表現になるために1、2か月の間、俳優とできるだけ向き合うようにしているつもりです。そうなるまでにも色々な時期がありました。もちろんいまでもそれができていないときもあるはずですし、俳優によって感じ方はそれぞれ違うと思います。首藤さんは、どういう風に俳優と関わりましたか?

首藤:今回に関して言えば、主役の山田さんはクランクインする前に打ち合わせで2回、リハーサルで数回お会いする程度だったので、現場に入ってから細かく話しました。今回は順撮りだったから良かったけど、バラバラだったら、なかなか困ったことになったかもしれません。

市原:ちゃんとプランを固めて挑まないといけませんね。

首藤:でも逆に、親密になるよりは距離をとって駆け引きしないと変化が出てこないという感じもありました。期間も短かったので、向こうもはじめのうちは警戒心があるじゃないですか。そういう警戒心も映したくて、でも徐々に解けていかないといけない。それが難しかったです。映像で身体を観るのと、演劇の身体は違うと思いました。ただ映るものとして捉えなきゃいけない。下着姿になるところも、その身体がどう動くかじゃなくて、ただレンズにどう映るかという事なんだと思いました。身体の捉え方が違う。映画の中で役者が下着姿になったとき、大人の女性の身体というより、その時期のいびつさみたいなのが残ってる身体だと思いました。でも役者さんが自分で自分の身体を肯定できている方だったので、戸惑うことなく映せたんですけど、もし彼女が自分の身体に違和感や隠したいという思いがあったら、ただ映す勇気が湧いたかどうか分かりません。

――『毛美子不毛話』を映画にするとしたら、どういうプランになりそうですか?

首藤:どうでしょう。例えばあの舞台をもし配信で見ていたら、あんな風には感じなかったと思うんですよね。凄い動きをするじゃないですか。ああいうのはどうやって決めるんですか?

市原:映画のようなカット割りとかがないから、観客の視線や、時間の流れを身体表現によって操作することを要視しています。『毛美子不毛話』は動きの流れを意識して俳優とつくっていたと思います。

――そういう意識は、100%役者と共有できるものですか?

市原:こういう風に動きを繋げた方がいいんじゃないかと意見を言ったり、俳優の演じているときの体感もきいたりしてすり合わせていきます。

――それは感情の流れですか? それとも純粋な動きの流れですか?

市原:動きですね。セリフの思考も続いているから、動きもそれに見合うようにスムーズに繋げて欲しい場合。あえてぶつってする事もあります。不自然な動きを芝居なんですけど、思考と動きが不自然に感じると「なんだか流れていない」というような言い方をしますね。流れの延長で動きが過剰になったり反復したりで、動きがまた生まれていきます。

――映画はあえて切っていく作業ですよね。何度も切って何度も同じ事をやって、その後で合わせるわけですよね?

首藤:順撮りにしてもそうですね。暗転はあるにせよ、舞台は当然ワンカットですから、Qの芝居は映画にはし辛いと思います。台本を書くときは、動きも考えるんですか?

市原:書くときは細かくは考えないけど、モノローグの思考の流れが途切れないようにというのが一番にあり、動きも少し考えていると思います。

――首藤監督は原作もの以外にアプローチする考えはありますか。

首藤:私は脚本を書くのは好きで、学生時代はずっとオリジナルで撮っていたので、ゆくゆくはオリジナルを撮りたい気持ちはあります。『ひらいて』は高校生の頃に読んで自分と一体化している物語だったので、自分の作品のような気もしています。どこからが自分でどこからが綿矢さんなのか、境界線が分からなくなったりもしました。

市原:どの登場人物に共感しますか?

首藤:当時は主人公の愛に共感というか共鳴していました。あとの二人を神聖化する事が心の支えでした。私も今後は外部からの何かを考えていきたいなと思います。京都の市原さんの舞台『妖精の問題 デラックス』はぜひ観に行きたいと思います。

Text by 金愛香

(2021年12月21日更新)

Check

毛美子不毛話

毛美子不毛話 地底妖精(Mizuki Sato)

地底妖精(Mizuki Sato) 妖精の問題(Kai Maetani, courtesy of Kyoto Experiment)

妖精の問題(Kai Maetani, courtesy of Kyoto Experiment)