ホーム > インタビュー&レポート > 観劇特別コラム 『ぼくに炎の戦車を』ソウル公演レポート ぼくらは、どこまで許されていいのか。

観劇特別コラム

『ぼくに炎の戦車を』ソウル公演レポート

ぼくらは、どこまで許されていいのか。

ぴあ関西版WEBで落研家(おちけんか)という称号をいただいて、『立川談春見聞録』を書かせていただいたご縁があり、このお芝居のレポートもさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします!

引き受けたものの、落語とお芝居は違いますわな。どうなりますことやら。

ソウル国立劇場のヘオルム劇場(日の出劇場)。

南山の中腹にある格式あふれる建物。客席は1500余り。

名門大劇場と言って差し支えのない立派なホール。座席もいい。足元も広い。

ぎっしり。

あちらこちらで、かなりの日本語も聞こえたりして。

あちらこちらで、かなりの日本語も聞こえたりして。

相当の日本人が観に来ているようです。

わざわざお芝居を観るためにソウルまで来るって、すごいですねぇ。

って、ぼくもですが。

このお芝居を何が何でも観たかった理由、それは、“作・演出、鄭義信(チョン・ウィシン)”。

前々作『焼肉ドラゴン』では、ラストシーンのあまりの衝撃と感動で、

終演後しばらく“立ち上がれない”という体験をしました。

いや、ほんまに、あんなこと人生で初めて。もう、びっくり。

鄭さんの描き上げる世界。

ストーリーはもちろんオリジナルでありフィクションなんですが、

時代背景や歴史的な出来事の取材と分析の緻密さによって、

登場人物たちの息遣いにはノンフィクションを超える凄みがあるんです。

さて、今回の『ぼくに炎の戦車を』。

ソウルでの初日が日本のワイドショーで取り上げられたほどの注目作です。

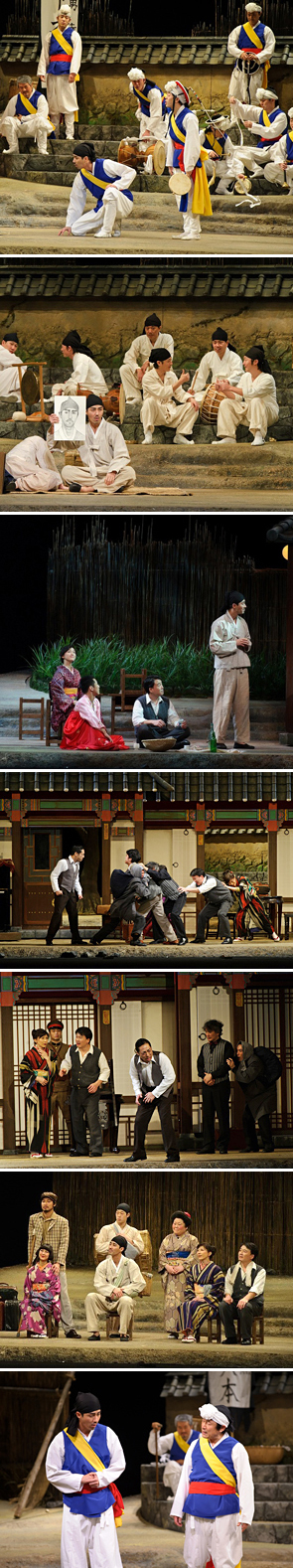

舞台は、1920年代半ば、ソウル近郊の地方都市。

残念ながら、日本ではあまり知られていない歴史上の大事実「日韓併合」の時代。

1910年から35年間に亘って日本は朝鮮半島を“統治”していました。

その間、朝鮮王朝の歴史や文化を尊重することなく、

“日本”を押し付けようとしていた場面が確かにあったんです。

そんな統治を始めて10数年、

日本人の振る舞いが“悪い意味で”定着しはじめたころの物語です。

ど真ん中に登場するのは、朝鮮中を放浪する芸能集団・男寺党(ナムサダン)。

ど真ん中に登場するのは、朝鮮中を放浪する芸能集団・男寺党(ナムサダン)。

身寄りもなく、世の中からの蔑みを受けつつ、

それでも芸を磨き、誇りを持って生きていたプロフェッショナルたち。

その男寺党の新しきリーダー、スンウ(チャ・スンウォン)が、

ふとしたきっかけで日本人の教師である直樹(草彅剛)と知り合います。

直樹の朝鮮文化や朝鮮の人々に対する深い愛情を知り、

彼だけは他の日本人とは違うと感じたスンウ。

いつしか二人の間に友情が芽生えます。

その友情を快く思わない男寺党のメンバーや、

直樹の妹の松代(広末涼子)と、その夫でナイトクラブを経営する清彦(香川照之)、

そのナイトクラブで働き歌って踊る個性豊かな女たちと、

彼女たちに言い寄るいかがわしい男たち…。

さまざまなキャラクターが、めくるめくセットの上で躍動的に飛び回り、

全く飽きさせることなく、物語は進行します。

時に、吉本新喜劇もビックリのくどいお笑いシーンがあったかと思うと、

シャレた大人の恋愛シーンがあったり、

さらには、この時代ならではの犯罪や憲兵のドタバタ捕り物まであって、

サービス過剰ともいえるエンタテインメント作品の様相を呈します。

でも、このお芝居の真髄は、

そんなエンタテインメント性では決してありません。

“人間”です。

まぎれもなく、この時代を生きていたであろう“人間の感情”です。

国籍も立場も全く違う人間同士が、半ば必然の中で出逢い、

そこで生まれる怒りや憎しみ、切なさなど、やりきれなさの中でこの物語は紡がれます。

悲しみや絶望を経た人間が、本当の自分の気持ちを見つめた時に気づく、

愛しさや優しさ、思いやりや慈しみ。

やがて、ひとつの大きなキーワードが、はっきりとその姿を現します。

“許す”ということ。

何故あの時許せなかったのかという呪縛から逃れられない直樹。

許すという選択肢のない立場で部下を亡くし、大きな心の傷を負ってしまうスンウ。

その事件が、今度は直樹を許せない側の立場へと追いやっていく。

一方、封印した事実のすべてを告白させられた後、

追い討ちをかけるように、心の底の底まで吐き出して、やっと許される清彦。

いったんは心を通わせたかと思った直樹とスンウが、再び許し、許されるためには?

いったんは心を通わせたかと思った直樹とスンウが、再び許し、許されるためには?

許しを請う勇気。許す友愛。

意地とプライド。諦め、そして、懇願。

エンタテインメントの活劇は、いつしか感情がぶつかり合う魂の格闘技へ。

それぞれに最善を尽くし、想いを伝え、道を見つけ、物語はフィナーレへ。

三々五々、それぞれの人生の方向に歩いて行く登場人物たち。

あれ?この終わり方。

あ、『焼肉ドラゴン』とおんなじや!

それぞれの登場人物は、確かに、その後の時代を生きていったはず。

舞台上の3時間半の何倍も、何十倍もの苦労や困難に直面して、

それでも笑って、強くたくましく生きたはず。

そんな未来を予感させる終わり方。

『焼肉ドラゴン』と同じ読後感のまま、カーテンコールに。

いや、ちょっと待って。違う。ぜんぜん違うかも…。

“許す”というキーワードは、

本当に、この“お芝居の”キーワードだったんでしょうか?

何かが腑に落ちないんです。

35年間の歴史を広く知らせようとしない日本という国と、その国民。

日本人は、実は、決して許されることはないのでは、というアンチテーゼかもしれない。

そう考えると、物語前半の直樹と同じやるせなさが襲ってきたのでした。

作・演出である鄭義信さんが、

時に日本人として言葉を選び、時に朝鮮人として想いを巡らし、

作り上げた物語で、本当に言いたかったのは、一体、何だったんでしょうか?

現在の朝鮮半島と日本の人口をあわせて約2億人。

そのすべての人に関わる物語として、この3時間半は、確かにありました。

そこで、ぼくは、その2億分の1として、何かを受け止めたような気がしています。

決して許されることのない今の日本人として。

ソウルでの夜は、マッコリやらソジュ(韓国焼酎)やらを、全力で呑みました。

観光客がなかなか行かないようなディープなお店で、

地元の人たちと片言の韓国語で一緒に笑いながら、とことん呑みました。

その何かを探した夜の証拠を、ここにひとつ。

新村(シンチョン)にある「トンネパジョン」で読者サービスをゲットしてきました。

日本語の分からない社長(サジャンニム)を呼びだして、

「サトウアジュンマ(さとうおばさん)」というと、

瓶ビールを1本サービスしていただけます。

ソウルにお越しの方は、是非是非お立ち寄り下さいませ。

日本ではもちろん、ソウルでも他ではなかなか呑むことのできない、

めぇ~~~~っちゃ!めちゃめちゃおいしい“マッコリ”と、

お店の名前にもなっている驚きの“パジョン(チジミ)”で出迎えてくれます。

何故「サトウアジュンマ(さとうおばさん)」なのかは、

またいずれ、機会がありましたらご披露いたします。そんな機会、ないか。

2013年2月2日 ソウル国立劇場・ヘオルム劇場(日の出劇場)

取材・文 さとうしんいち

(2013年2月19日更新)

Tweet Check

公演概要

期間:1月30日(水)~2月3日(日)【全6回公演】

会場:国立劇場

作・演出:鄭 義信

出演:草彅剛 / チャ・スンウォン / 広末涼子 /

高田翔(ジャニーズJr.) / 香川照之 / 成河 /

馬渕英俚可 / 安寿ミラ / キム・ウンス / 他