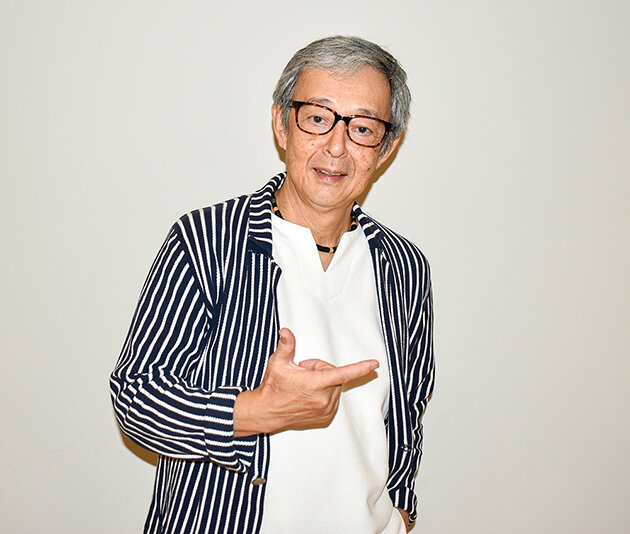

ホーム > インタビュー&レポート > “30年目にして原点回帰” 熱帯JAZZ楽団の偉大なる歩みと展望。次世代へと繋ぐバトン 11月22日(土)になんばHatchでワンマンライブを開催 カルロス菅野インタビュー

“30年目にして原点回帰”

熱帯JAZZ楽団の偉大なる歩みと展望。次世代へと繋ぐバトン

11月22日(土)になんばHatchでワンマンライブを開催

カルロス菅野インタビュー

カルロス菅野率いるラテン・ジャズ・ビッグバンド・熱帯JAZZ楽団が、今年結成30周年を迎え、4月にそれを記念したアルバム『カルロス菅野 SINGS! with 熱帯JAZZ楽団II 30th Anniversary』をリリースした。サルサバンドのオルケスタ・デ・ラ・ルスのリーダーとして世界を飛び回ったカルロス菅野は、1995年10月、凄腕ミュージシャンたちと共に熱帯JAZZ楽団を始動した。ラテンミュージックを日本に広めた立役者の彼らは、長きキャリアを積んだ今もなお、中高生をはじめとする全国の老若男女にビッグバンドの楽しさと素晴らしさをエネルギッシュに伝え続けている。今回はそんなカルロス菅野にバンドの歴史を振り返ってもらいつつ、自身の使命について、最新アルバムについてたっぷり語ってもらった。ぴあ関西版WEBへの登場は、なんと2015年9月ぶり。11月22日(土)には大阪・なんばHatchで久しぶりのコンサートを行う。ステージと客席が溶け合うほどの熱狂を、一度体感してほしい。

『ミッション・インポッシブル』と『セプテンバー』のカバーをキッカケに

熱帯JAZZ楽団の音楽が広がった

――今年は熱帯JAZZ楽団結成30周年ということですが、30年という時間を振り返るといかがですか?

「普通こういう時は"あっという間でした"と言うんでしょうけど、改めていろんなことがあったなと思いますね。30年前にこのバンドを作った時のこと、そこからの出会いと別れ。自分たちとしても"よく30年続けられたな"と思ってます」

――最初は長く続けられる予定ではなかったそうですね。

「うん。熱帯の前にオルケスタ・デ・ラ・ルスというサルサバンドをやってまして。海外活動がメインだったんですけど、そのバンドをやめて次に何かやろうと思った時、僕が燃え尽き症候群気味だったんです。だから次はあまり意気込まず、ライブハウスレベルでやりたいことをやるバンドから始めてみようと思って。でも日本に帰国して振り返ってみたら、技術も音楽的レベルも高い仲間がいっぱいいる。それで、1番自分が満足できるメンバーを集めて、好きなことをやってみようと思ったんですよね。バンドメンバーも固定じゃなくて、レベルの高い連中が出たり入ったりして、やれる時にやろうよという形でいいんじゃないかと思って。六本木のPIT INNというライブハウスで始まったんですけど、2回やったら超満員でホールに行かざるを得なくなって。そのままトントン拍子に活動が大きくなって、思わぬ結果で順調にテイクオフしました」

――すごい。

「アルバムは、最初は自主制作でした。当時ビッグバンドは衰退の一途を辿っていて、ビッグバンドのアルバムはあまり出てない時期で。ただ熱帯JAZZ楽団がやってることを面白いと思ってくれるメディアの方がいらして。当時、ハイビジョンの試験放送が始まったんですよ。ハイビジョンを普及させるために、国が番組制作費用を放送局におろしたわけです。で、ある放送局の人から"熱帯JAZZ楽団のライブを撮らせてください"という話がきて、7カメぐらいでクレーンを入れてマルチ録音して、90分のライブドキュメンタリーを作ったんです。だけど、その番組を見られる人は誰もいないんですよ」

――まだ普及してないから。

「そう。つまりハイビジョンのプロモーションをしている場所で流すだけで、一般の人でその番組を見た人はひとりもいない。ギャラの代わりにいただいたその時の音源をNYに持って行って、知り合いのエンジニアに仕上げてもらって、デ・ラ・ルス時代から所属していた事務所から自主制作アルバム『熱帯JAZZ楽団 ライヴ・イン・ヨコハマ』(1997年)として出したらすごく話題になって、ビクターエンタテインメントに興味を持ってもらって、"メジャーアルバムを作りましょう"というので、『熱帯JAZZ楽団 II~September~』ができたんですね」

――そんな流れがあったんですね。

「当時は僕も30代で勢いがありましたよね。メンバーも元気いっぱいだし、トップミュージシャンばかりなので、もうやりたい放題。『熱帯JAZZ楽団 II~September~』を作る前、ビクターと"どんなアルバムにするか"という話になって。たまたま僕が親しくしてるTHE SQUAREの伊東たけしさんが、アルバムにアース・ウィンド・アンド・ファイアーの『セプテンバー』のカバーを入れていたので、ラテンバージョンの『セプテンバー』を作って、バンドとは別で行われた新宿のコンサートにゲスト出演した時にやったんです。それがすごく良い感じで。"うちのバンドレコーディングするんだけど、入れさせてもらいます"と伊東さんに許可をとって『熱帯JAZZ楽団 II~September~』に入れたんですよ。そしたらものすごい話題になっちゃって」

――へえ!

「1曲目は『ミッション・インポッシブル』だったんですけど、まだトム・クルーズの映画が公開される前ですよ。事務所で話してる時に"『スパイ大作戦』のカバーでやってみよう"とどこかからアイデアが出てきて、5拍子を4拍子に書き換えて(映画『ミッション:インポッシブル』は、テレビドラマ『スパイ大作戦』をベースに映画化した)。そしたら映画では4拍子になってて、"あれ?"って(笑)」

――そんなエピソードが。

「『セプテンバー』と『ミッション・インポッシブル』のカバーがキッカケになって、世の中に熱帯JAZZ楽団が広まっていったんです。デ・ラ・ルスの時、世の中でサルサという音楽は一部のマニアしか知らなかったけど、海外活動で僕らが思いがけず話題になったことがフィードバックされて、日本でもサルサという土台ができた。同じようにラテンと考えた時に、この流れからいくと、やっぱりラテン音楽に恩返ししなきゃいけないから、日本に定着させるためにはどうしたらいいか考えたんです。それで『ミッション・インポッシブル』と『セプテンバー』が大ブレイクして、"こういうことか"と。つまりラテン音楽に対する入り口を作っておいて、"みんなが知ってる曲をこんなふうにラテンビートにすると、面白いことになるんですよ"という形でやっていけば裾野が広がるんじゃないかなという、大いなるキッカケができたんですよね」

アルバムを作り続けることの大変さと楽しさ

――順風満帆な出だしをお話しいただきましたが、逆に30年で大変だったことや、つまずいたことはありましたか?

「僕の中ではたくさんあります。バンドメンバーにはそれをあまり伝えないようにしてきたし、順調にリリースを重ねてきたと思うんですけど、アルバム制作は大変でしたね。この30年間で"熱帯JAZZ楽団"という名前がついたアルバムが20枚あるんですよね。アルバムのコンセプトを決める、選曲をする、アレンジャーのメンバーにアレンジをオファーする、その作業は全部僕に任せてもらってたんです。メンバーにも"そこは僕が全部やります"と宣言して。"その代わり、活動がうまくいけば、熱帯にいることがみんなにフィードバックされて、何かプラスになれば"という形でね。メンバーも了承してくれて。そこでアルバムを重ねて、最初のうちは良かったんですよ。面白い曲がいっぱいあるからね。でもだんだん"さあ次どうする"という話になるわけですよ」

――はい。

「そこでいろんな人にお世話になって。例えば僕らを育ててくれたレコード会社のディレクター。彼らは音楽をやってる人間の想いと、聴いてる人の想い、その間に橋を渡す仕事をしている人の想いをすり合わせなきゃいけないわけじゃない。毎年春夏にレコーディングして、アルバムが出てプロモーション活動をやって、コンサートをやって、10~11月になると"来年どうしましょうか"というミーティングと選曲作業が始まるわけですよ。机の上に山積みになった音楽資料の中から一生懸命考えて、ディレクターに"こういうことを考えてる"と言うと、"それはダメです、売れません"とダメ出しされるんです。それの繰り返しなわけですよ。ある時、ディレクターと僕の中でミートするアイデアがバーンと出てきて、"これでいけるかも"となった瞬間、バーッと進んで1枚のアルバムが出来上がるんですけど、そこに行き着くまでがもう大変で。生みの苦しみみたいになるんですね。アルバムごとにそれが来ますから大変でした。でも、楽しかったですけどね」

――2011年までは毎年必ず1枚アルバムをリリースされていますね。

「映画音楽からファンクから、ロックからジャズから、全てのジャンルを網羅して、題材を引っ張り出してきて。あくまで"熱帯"というフィルターを通したサウンドにしなきゃいけないので。なんとなくカバーしたインストゥルメンタルアルバムだったら、ここまでハプニングしなかったと思うんですけど、"ラテン音楽"という核が明確にあったので、みんな興味を持ってくれた」

――着実に広がっていったんですね。

「もうひとつは『セプテンバー』を出した時、まずエレクトーン奏者たちが僕らのサウンドに興味を持ってくれて。あとはうちの中路英明(trp)が書いた『オバタラ』(1997年)という楽曲が、エレクトーン界で大ヒットするわけですよ」

――へえ!

「その後、映画『スウィングガールズ』(2004年)を境にして、今度は中高生ジャズバンドブームが起きたんですよね。"全国のジャズビッグバンドをやってる子どもたちに向けた楽譜を発売してください"ということでそれも出したら、全国のジャズビッグバンドの子どもたちは『セプテンバー』をやってる、みたいことになってくる。で、"譜面ありませんか?"といろんなところから要望がくるわけです。でも譜面はバンドの財産だし、著作権のこともあるから、"どうぞ使ってください"というわけにいかない。それで何冊か出版して、今度は吹奏楽用にアレンジを広げたものを作って発売したら、全国の子どもたちが"この曲知ってます"みたいな話になっていって。思わぬところで僕らのサウンドが裾野を広げていったんですよね」

ラテン音楽への恩返し。これからは次世代の人たちを巻き込みたい

――後進の育成という点でも活動をされていると思いますが、今その様子を見て何を思われますか。それこそカルロスさんを師と仰ぐ若手の方もいらっしゃると思います。

「実際、"初めて買ったビッグバンドのアルバムが熱帯でした"という30代の若手の人間が、今正式メンバーとして僕のバンドに入っているわけです」

――夢がありますね。

「30年やってるから。今33歳のサックスプレイヤーが入ってきたけど、結成当時は3歳。"吹奏楽をやり始めた時に聴いて、面白いなと思ったのが熱帯だったんです"というところからビッグバンドの世界に入ってくる子たちがいっぱいいる。それを考えると、やっぱり時間の流れはすごいものがある。30年やって、ここからの年齢も考えると、どこまで身体が持つかということもあるから、"次の世代の人たちに渡していかないと"とメンバーとも話してるんですよ。今の世代の人たちは情報が溢れていて、演奏もすごくレベルが高い。だけど僕らがやってるような、観客と一体になって、最後は全員で立ち上がって踊るみたいなレベルでの音楽活動は、あまり機会がないわけですよね。オーディエンスと本当に溶け合って盛り上がっていく場所として、ここを経験させてあげるのは大事なことだなと思っています。だから今後は、メンバーのスケジュールがうまくいかない時には"若い人を入れよう"と。次世代の人たちを巻き込んで。僕らも刺激になるし、生き永らえなきゃいけないから(笑)。今はそこを強く考えてますね」

――素敵ですね。使命感はあられたりしますか。

「どこか僕の中にはあると思います。使命感を持つには何かひとつ結果を残しておかないと、自分がジタバタして音楽やるだけですから。デ・ラ・ルスの時、自分が狙ったわけじゃなくて、思わぬ形で事がハプニングして世界中で大騒ぎになって、日本でも大きなフェスティバルをやれるようになったということは、キッカケを与えられてるなと思うんですよね。その恩返しをしていかなきゃいけない。同じように熱帯でもそういうことが何回も何回もありましたから。やっぱり使命感というよりは恩返しですよね」

――幅広い活動をされているカルロスさんの中で、熱帯JAZZ楽団はどんな位置付けですか?

「ライフワークですね。僕自身はいろんなことをやりたい人だけど、熱帯が始まってからは"これを中心に置こう"と。どんな形であれ、ライフワークとしてこれが続いてる。それとは別に、できる可能性のあることはどんどんやっていく。熱帯が僕の中では核ですね。それは間違いないと思います」

もう一度、原点に戻ろう

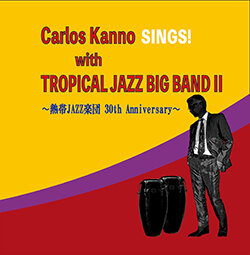

――結成30周年記念アルバム『カルロス菅野 SINGS! with 熱帯JAZZ楽団 II ~30th Anniversary~』についても聞かせてください。カルロスさんのボーカルをフィーチャーしたアルバムは、『カルロス菅野 SINGS! featuring 熱帯JAZZ楽団』(2008年)以来、2枚目になりますね。今回はどういう意図で制作されましたか?

「僕のわがままです(笑)。熱帯は基本インストのバンドなんですよ。で、アルバムには必ず1曲ボーカルトラックを入れようと。歌うのはゲストでもいいし僕でもいいし、ということで続けてきたんです。それが何曲か溜まるわけですよね。1枚目の『SINGS!』もちょうど僕が50歳になった時で、ボーカル曲が5~6曲溜まってて、レコード会社の人に"50歳だし、あと何曲か録って歌のアルバム出させてよ"とわがままを言って、シャレみたいに出したんですよ」

――なるほど。

「今回は裏事情があって。僕らは30周年の今、インディーズに戻ってるわけですよ。25周年の時はクラウドファンディングをやったけど、今回は自腹を切ってレコーディングして。でも新曲を10曲録るのはちょっと大変だと。で、歌の楽曲がまた5~6曲溜まってるから、"じゃあ思い切って歌のアルバムにしよう"と。僕は25周年記念アルバム『熱帯JAZZ楽団XVIII ~25th Anniversary~』(2020年)以前までは、レコーディングでほとんどのパーカッションを自分でプレイしてたんですよね。ステージではもちろん違うプレイヤーがいるんですけど。今、若いパーカッションプレイヤーが育ってきて、レコーディングもステージも全部任せられるようになったんです。だから演奏は彼らに全部任せて"俺歌うよ"と言って、歌の楽曲を集めて。去年の夏、BLUE NOTEの方から"ボーカルだけのライブやりませんか"と言われて、ボーカル楽曲だけのライブ『CARLOS KANNO sings with 熱帯JAZZ楽団』(2024年8月13日@BLUE NOTE TOKYO)をやったこともキッカケになっています。"じゃあこのままアルバム化しよう"と思って今回レコーディングをしたんですけど、1日で終わりました」

――さすが、30年キャリアを積まれると早いですね。

「1日で5曲録れるようになっちゃいますからね」

――選曲に関しても、悩まれたりはなく?

「ここ数年、"この曲をやりたい"といって出した僕の大好きな曲がいっぱいあったので、色んなものを選びました。ボビー・ダーリンの『BEYOND THE SEA』(M-1)は、僕が子どもの頃、親たちが見ていたアメリカのTV番組『アンディ・ウィリアムス・ショー』(日本では1966~69年に放送)で歌われていた曲。それを子どもながらに"カッコ良いな"と見てて、今回はそこに原点回帰してる。ああいうものが僕の音楽の根底に流れてるんだと思うんですよ。そこで、当時のクルーナースタイルというボーカルスタイル......ジャズでもないしポピュラーでもないし、ジャズのアレンジは少し加味されてるんだけど、すごくリラックスしたボーカルが聴こえてくる。そういうものを録ってみたいなと思って」

――30年にして原点回帰なんですね。

「あとは最後に『BEWITCHED』(M-10)というジャズバラードを入れてるんですけど、実は藤陵雅裕(a.sax)という熱帯の突撃隊長......『セプテンバー』のソロを吹いて、客席に降りていっちゃうアルトサックスプレイヤーと一緒にやったんです。彼が2年前に脳梗塞を患ってプレイできなくなって、そこから楽器でリハビリして、動かない右手をずっと動かして。それで、リハビリ途中の段階の映像をしょっちゅう送ってくるんですよ。"このぐらい吹けるようになった"って。そういうこともあって、"アルバムで1曲バラードだったら吹けるよね。吹いてみる?"と一緒にやって。1回吹くので精一杯、その仕上がりもすごく良かったので、1回しか録らなかったんですよ。"長くてもいいから。このテイクを入れるから"と。だから僕の歌も彼のサックスもワンテイク。それが最後に入ってます」

――すごく意味のある楽曲ですね。インストのアルバムと歌の入るアルバムだと、音色も違いますか。

「今回はリズムセクションが高橋ゲタ夫(b)や森村献(pf)ではなくて、コモブチキイチロウ(b)と奥山勝(pf)なんですよ。そのことでテイストが変わるので、それもバリエーションとして、サウンドの面白いカラーが出てる。これからはメンバーを固定じゃなくて、ライブでもそういうことをやっていこうと思ってるんです。もう1回熱帯の原点に戻って、メンバーが出入り自由で、コンセプトによってミュージシャンも違うみたいな形、その中で次世代の人がどんどん入ってこれるような場所を作っていくことを考えていきます」

30年の円熟。全てをわかり合った仲間の演奏を感じられるライブ

――改めて今作はどんな1枚になりましたか?

「自分としては、歌に関してはいつもいつも自信がなくて、"お恥ずかしいな、申し訳ないな"と思っているんですけど、アルバムとしてはひとつ良い雰囲気が出たんじゃないかな。"熱帯にはこういうこともあるんです"という一面としてね。リーダーとして30年やってきたから、僕の根底に流れてるものが自然に聴こえてくれればいいかなと思ってやってみたんですけど、満足してます」

――1曲目が原点回帰の『BEYOND THE SEA』で、最後の曲が藤陵さんとの『BEWITCHED』というのもストーリーがありますね。

「曲順はいつもいろいろ考えます。全アルバムそうですけど、"どこから入って聴かせどころがどこで"というチェンジオブペースで。お料理のコースみたいなもんですよね。それは常に考えていますね」

――そして、11月22日(土)には大阪・なんばHatchでライブが行われます。

「大阪でのコンサートは久しぶり。東京では夏にやった(2025年8月23日『熱帯JAZZ楽団30th Anniversary Live』@ティアラこうとう)ので、それに準じたものをやろうと思ってるんですけど、30年の熱帯の集大成というか、"これが熱帯ですよ"という内容で凝縮したものをたっぷり聴いてもらえると思います。オリジナルメンバーを大フィーチャーして、それぞれのメンバーの個性が爆発するように考えています」

――30年目の熱帯JAZZ楽団のライブはいかがですか?

「30年の円熟というんですか。全てをわかり合ってる仲間たちがやる演奏というのかな。東京公演も感慨深いものがありましたね。30年間やってきたことが証明されたというか。同時に、これから先、次の段階に向けてどんな変化をしていくかも含めて、メンバーとも話してます。今までの30年の在り方をみんなが噛み締めたコンサートになったと思うんですよね」

――楽しみですね。大阪のお客さんの印象は?

「大阪ってもう毎回すっごく盛り上がるんです。楽しいことに跳ね返ってきますからね。MCも突っ込んでくれるし。ツッコミ大歓迎ですから。ここのところ大阪でコンサートをできてなかったのが寂しくて。"こんなおじさんたちがこんなに頑張っちゃうんだ"みたいな、とんでもないことになりますから(笑)。難しいことはなく、とりあえず盛り上がって楽しんでいただけると思います」

――カルロスさんご自身も踊ったりされるんですね。

「踊るんで疲れちゃうんですよね。"叩いてないのになんでこんなに疲れるんだろう"と思ったら、ずっと立って踊ってるから(笑)」

――あと、25歳以下の方は2500円で入場できる「U-25チケット」があります。

「本当に次の世代の人に聴いてほしいんですよ。というのは、僕はいろんな音楽番組を見ますけど、カッコ良い人がいっぱいいるし、僕も大好きなアーティストがいっぱいいる。ただ、やっぱり生のものを体感する場所が少ないと思うんですよね。今はコンピュータナイズされた音楽がすごく多いから、生の音を浴びる体感をしてもらいたいんです。僕も学生に関わってますし、中高校生も吹奏楽の人たちも来れるようにと思って、そういうふうにしています」

Text by ERI KUBOTA

(2025年11月18日更新)

Tweet Check

Release

カルロス菅野のボーカルをフィーチャーした30周年記念アルバム

Album『カルロス菅野 SINGS! with 熱帯JAZZ楽団 II ~30th Anniversary~』

発売中 3300円(税込)

CKNT2

《収録曲》

01. BEYOND THE SEA

02. NEW YORK STATE OF MIND

03. GET ME TO THE CHURCH ON TIME

04. JUST THE WAY YOU ARE

05. SOMOS NOVIOS

06. ROUTRE 66

07. SUNNY

08. SAVE THE LAST DANCE FOR ME

09. LADY IS A TRAMP

10. BEWITCHED

Profile

1995年に我が国のラテン音楽シーンをリードし続けて来たパーカッショニスト、プロデューサーのカルロス菅野が“オルケスタ・デ・ラ・ルス”を脱退後、日本のインストゥルメンタルシーンを代表するミュージシャンを一堂に集めスタートした、ラテン・ジャズ・ビッグ・バンド。無機質な音楽が溢れている昨今、メンバーが創り出すパワフルなリズムとハーモニーは年齢を問わず幅広い観客魅了している。ステージでは17名の個性溢れるメンバー達が“音楽はエンターテイメントだ!”をコンセプトに、正に縦横無尽に、懐かしのラテン名曲は勿論、ジャズ・ファンキー・オリジナルまでとびっきり熱いビッグバンドサウンドを繰り広げる。2025年現在、結成30年を迎え19枚目となる記念アルバムを発売。その他バンドスコアブックや吹奏楽用譜面集も数多く発売され、全国アマチュアビッグバンドや中高吹奏楽部の学生達からも熱烈な支持を受けている。

オフィシャルサイト

https://www.carloskanno.com/

Live

「熱帯Jazz楽団 30th Anniversary Live」

【大阪公演】

チケット発売中 Pコード:302-678

▼11月22日(土) 16:00

なんばHatch

全席指定-8000円(ドリンク代別途要)

全席指定 U-25チケット-2500円(2000年1月1日以降生れの方対象、当日要証明書、ドリンク代別途要)

※未就学児童は入場不可。

[問]ページ・ワン■06-6362-8122