ホーム > インタビュー&レポート > 日本語詞を取り入れることで見出した新たな色 「ネクストステージへ向かう扉を開きたい」 強い言葉を放つ、Newspeak・Rei インタビュー

日本語詞を取り入れることで見出した新たな色

「ネクストステージへ向かう扉を開きたい」

強い言葉を放つ、Newspeak・Rei インタビュー

2023年の取材時は、Reiの「もがいていた」という言葉が印象に残った。英リバプール帰りのボーカリスト・Rei、カナダ人ドラマー・Steven、ベーシストの・Yoheyによる3ピース・ロックバンドNewspeakは英語を軸に音楽を奏でていたのだが、「もがいた」という言葉通り難しさと対峙しつつReiが楽曲に日本語詞を取り入れるという新たな道を歩み始めたところだった。その葛藤ゆえに、当初考えていたアルバムリリースを先延ばして2024年にリリースし、結果躍動の一年を迎えることとなった。そして2025年夏、EP『Glass Door』を発表した。この作品は『呪術廻戦』などで知られる、朴性厚監督がストーリー原案を担当したディズニープラス オリジナルシリーズ『BULLET/BULLET』のエンディングテーマとして書き下ろされたものに、それぞれ新しいアプローチの新曲を加え4曲入りとなっている。前回の取材時からどんな変化があったのか、大阪にやってきたReiに話を聞いた。

自身の大きな成長につながった

メジャー1stフルアルバム『Newspeak』

――前回の取材は2023年、シングル「Be Nothing」と「State of Mind」をリリースされた頃でした。本当はその年にアルバムを出したかったけど、それは2024年に持ち越しにするとおっしゃっていました。その言葉通り2024年はメジャー1stフルアルバムのリリースを軸にした年になりましたね。

「アルバムを完成させたことですごく自分を客観視できた年になりました。作っている時はただ必死で、今ようやく"実は客観的に見られていたな"と俯瞰できるようになったというか」

――アルバムのリリースから約1年経ちましたが、どういうアルバムができたか今の視点でお話しいただけますか。

「バンド名をタイトルにつけたんですね。それが示す通り、日本人とカナダ人の混合バンドが日本語と英語を混ぜた歌詞で歌う非常に僕ららしい、強いアルバムができたと思います。英語だけでなく日本語も使うようになったことで、ライブで演奏するとすごく盛り上がるし」

――前回お話を聞いた際は、日本語を歌詞に取り入れることや音にはめることの難しさを語られていました。日本語を使うことへの葛藤はなくなりました?

「それはなくなりましたね。やっているうちに音のはめ方も自然にわかってきたし、歌い方もしっかり発音せずに英語っぽく歌っても成り立つなと。英語と日本語を混ぜるからこその面白さにも気づいたし、音にはめるために言葉もすごく吟味するようになりました。本当に挑戦し続けてよかったなと思いますよ。...っていうのをライブで一番感じます。一緒に歌ってくれるお客さんたちが同期してくれているというか、感情を乗せて歌ってくれている感じが伝わってきて」

――より自分たちの音楽をガシッと受け取ってもらっているというか。機が熟すまでアルバムリリースを待ったのは正解でした?

「ずっと日本語で歌いたかったけど思ったほどにうまくいかなかったし、やっぱり飲み込む時間や日本語詞を体に馴染ませる時間は必要だったかな。なかなか馴染まないことに悩んだけど、気づいたら馴染んでいたと思えるくらいの時間はかかったので。アルバムは急いで出さなくてよかったなと思います」

――日本語の歌詞が馴染んだと思えたのはいつ頃だったのでしょうか。

「「State of Mind」をライブで演奏するようになったあたりですね。お客さんの反応を得て作ってよかったと思えたことで、もっと作ってみようという気持ちにもなりました。まぁでもその後にアルバムを作っている時は本当に必死だったし、馴染んだ実感すら気づいていませんでしたけど(笑)」

――ちなみにがむしゃらに制作に取り組んだアルバムは、どのような反応がありましたか。

「日本語も取り入れて音楽的に新しいことに挑戦しているんだけど、"日本語で歌っても英語で歌ってもNewspeakはNewspeakだね"っていう声が届いたんです。その言葉はすごく自信になったなと思います。日本語を取り入れる時に自分の中で軸に置いたのは、とにかく曲の人格を一緒にしたいということでした」

――人格を一緒にする?

「言語を変えても、同じ人格を持った曲として受け取ってもらえたらいいなというか」

――歌詞の言語を変える分、人格を同じにするためにはサウンド面でブレを起こさないことがカギになってくるのかなとも思ったりするんですけど、人格を同じにするための工夫点というと...?

「例えば日本語の主語って、僕・私・俺・オイラとかもあるし、語尾だとです・でしょ・だろ・じゃんとかバラエティーがあって、どれをチョイスするかでキャラクターもできてきますよね。今まで英語で歌ってきたNewspeakが日本語で歌うにあたってどういう言葉を使うと人格を同じにできるかはすごく考えたし、いろんな人に意見をもらいました。あとはサウンドもそうですけど、曲の中で言っていること...メッセージは変えないことを意識したのは大きかったかもしれないですね」

――いろんなことをロジカルに考えながらのアルバムの制作とリリースはNewspeakにとって大きな出来事でしたね。

「特に歌詞のことを深く考えるようになったいい機会でした。実はそれまで何を伝えるかについて深く考えたことが正直あまりなかったんですよ。すごく大きな成長につながったと思います」

セトリファン投票で気づけた

"バンドはひとつの塊になっているべきだ"

――そんな2024年を経て、2025年の活動のトピックスとして4月に開催されたファン投票によってセトリが決まるライブがありました。こういう試みをこのタイミングで開催したのはなぜだったんですか?

「アルバムが出た後で、バンドとチームの中に "次に出すEPで次のステージに行きたい"というムードが漂っていたんです。初期から僕らの音楽を聴いてくれている人たちも一緒に、次のドアを開けたいという気持ちの時期で。だから"一旦ここまでの曲でみんな何が好きなの? 教えてよ!"という感じでした」

――ネクストステージへ向かいたいという区切りの意味を持つライブの楽曲ファン投票、投票結果をどう受け止められましたか? どの曲が支持されているかリアルに数字で見えてくるわけですよね。

「想像に近いものではありました。自分たちが強いなと思っている曲が上位にきたなというか」

―― "強いな"というのは?

「そうですね...メンバー全員が思いきり同じ方向を向いて作った曲=強い、ですかね。こういうのどう? っていうチャレンジ曲もあるんですけど、そういう曲よりは3人がガッチリ同じ方向を向いてがむしゃらに作った曲に強さがあるんだとわかりました。ただ、ライブでやってもいい反応がもらえなかった印象の曲が上位に来た曲もあったんです。でもよく考えたらそれは"この曲をこうしたい!"という意志が全員ちゃんと見えていた曲だったんです。それが伝わったんだろうなぁと。それはうれしい発見でもありました。やっぱり大前提としてバンドはひとつの塊になっていないとダメなんだと気づかされたし、塊になって進むことで記憶に残る曲ができていくのかなと」

――投票結果だけでも、バンドにとってプラスになっているじゃないですか...! 意見が違う曲があっても、時間をかけてとことん突き詰めて最終的に3人が同じ方向を向けたとしたらそれはイケるということでもありますし。

「あ、ポジティブに言うとそうですね(笑)。お互いの理解が大事っていうのは確かにあります」

――でも実際は投票結果を見るだけでなく、リハも含めてライブをすることでこれまでの曲とも自分たちとも対峙する時間になったんじゃないですか?

「僕らの昔の曲、めちゃくちゃ難しいことに気づきました。特に初期はライブに対しての意識が低かったんですよ(笑)」

――意識が低い?

「逆に音源で遊ぶ意識が強かったんです。音源でいろんなことをしたい時期だったというか。そのうちにファンが少しずつ増えて視野が広がって、ライブに来てくれるお客さんのことも考えるようになったり。長年バンドをやっていると難しい曲をライブでやるのはかなりカロリーを使うんだなあっていうのを感じましたね。再現性という意味で難しいというか」

――Newspeakの昔の曲というとコロナ禍でできた曲もたくさんありますし、そもそもライブでやることが前提じゃなかったところもあると思います。

「そうなんですよ。コロナの頃に『Turn』っていうアルバムを出したんですけど、特にこの収録曲がめちゃくちゃ難しいですよ(笑)。籠り続けてライブをすることが頭にない状態で作っていたから、絶対に無理なアレンジや絶対にライブで再現できない音を多用していて本当に難しいんです。それに対して去年出した『Newspeak』はライブを意識できる時期に作ったから、再現しやすさが全然違いますね」

――いろんな発見ができたという意味でも、4月のライブはしっかり区切りになりましたね。

「そうですね。振り返りを減らすきっかけになったのかなと思うんです。過去って美化したり固執もするから、必要以上に振り返るのもよくないと思っていて。だからコロナとかもあったけど一旦ここで終わり! って線を引けました。次のEPがありますんで! という勢いもつけられたかな」

バンド&楽曲と真摯に向き合う日々を重ねて

今Newspeakは出発点と違う場所にいる

――そしてNewspeakこの夏のトピックスがEP『Glass Door』のリリースです。今回のEP制作の出発地点から聞かせてください。

「アニメ『BULLET/BULLET』のエンディングテーマになった「Glass Door」ありきでEPを作りましょうというのが出発点ですね。「Glass Door」以外でこのEPのためのデモを25曲くらい作って」

――25曲!?

「アルバム『Newspeak』を出してこれがどういう評価をされるかまだわからない頃にEPの制作を始めたんですけど、その段階では自分の曲作りを客観的に見られなくてここから何をどう作るべきなのかわかんなくなっちゃったんです。悩んでいるうちに2ヶ月ほど経っていて、ある日突然"もうこれ以上考えててもしょうがない"と思うようにもなって。いいアイデアも悪いアイデアも全部切り捨てちゃうみたいなこともしていました。そういう時は考えすぎずに書くことだみたいなことを、どこかの先生が言っているのをYouTubeで見たんですよ。それで、そうかとにかく書こうと」

――アイデアを捨てないという方法ですね。

「とにかく全部アウトプットするんです。それを許容してあげることが大事だと。やっててみたら25曲もできて。「Glass Door」がシリアスな世界観で自分と向き合うパワフルな曲なので、25曲の中からパワフルではあるけど逆に自分と向き合わないというか、いいよ適当でって言ってあげられるような曲を選びました。なんとなく二面性を持ったEPにしたくなって」

――「Glass Door」ありきで構成するからこその作り方ですね。

「「Glass Door」が自分の中でかなり強い曲でした。この曲に自ら矛盾を与えるような2曲を選んだというか。矛盾しているのが人間臭いような気もして」

――なるほど。1曲ずつお話聞きたいのですが「Glass Door」は、現在の日本の音楽とアーティストが海外へ羽ばたくきっかけのキーワードでもあるアニメのテーマソングになっています。エンディングを担当してほしいというお話が届いた時の感想から伺えますか。

「とにかくうれしかったです。朴(性厚/パク・ソンフ)監督が10年をかけて構想を練ったアニメだということに僕はすごく気持ちが入って。そこにNewspeakが混ぜてもらえるのか! と。全力で打ち返したいという気持ちでした」

――曲はどのように構築していったのでしょうか。

「主人公が沸々とした感情を持って暮らしている町から外の世界に出ていきたいというストーリーで、その過程で仲間がついてきて最後にはみんなでガッツポーズするという成長ストーリーが脚本から見えてきたので、その時まだアルバムの制作中でイライラしていたことや自分がバンドを始めた頃の感覚とかも含めてすごく感情移入してしまって。この曲の制作に関してはスッと出てきたので苦労しなかったです。共感できるところがたくさんあったからでしょうね。...ただ、Aメロだけちょっと手こずったんですよ。最初に僕が作ったAメロをStevenがあんまり好きじゃないな、って(笑)」

――わぁ...。

「Reiもっとできるでしょ、ポップすぎて面白みがないなぁって」

――でもそのポップというところは、アニメのテーマソングであるがゆえにというところもあったのでは? と思います。

「いや、それは全然! 普通にいいAメロを作ったつもりで。Stevenは単純に曲を聴いた率直な感想を言ってきただけで」

――その言葉、理解はできました?

「いやいやいや拒絶ですよ。うるせえな、と(笑)。でもYoheyは、めちゃいいじゃんって。でも全員が同じ方向を向いていないと伝わる曲にならないというのはわかっていたので、Stevenの言葉で火がついて。何くそ精神で取り組んだけど、そこから迷ったせいでAメロだけめちゃくちゃ時間かかっちゃいました」

――迷いから抜け出したきっかけは?

「やっぱりアウトプットし続けたことです。それで最終どうにもならないと思ったらメンバーに相談すること。迷わない時は自分だけで突き進むけど、最後は人に頼ります」

――なるほど。アニメのタイアップって、明らかに今までの自分たちのリスナーではない層を掴みにいけるチャンスだと思うんです。それにあたって何か工夫した点はありましたか。

「アニメのエンディングなのでパワフルなサビにしようという思いはありました。エンディングだからこそアニメを見た後の余韻を生かしたストーリー性のあるサウンドというか。でもそこにちょっとした引っ掛かりを作るのがNewspeakらしさで。それは常に心がけていたことですね

――今回すごく壮大なサウンドスケープを描き出す曲になっていますが、昭和〜平成初期にアニメを熱心に見てきた者としては、エンディングってバラードやいかにもエンディングらしいしっとりした曲が多かったなあと思うんです。なので「Glass Door」はむしろオープニング感があると言いますか...。

「朴監督ももっとバラードっぽいものを想像していたと思います。ただ僕らの「Be Nothing」を信じられないくらい好きでいてくれてアニメの一番いいシーンにも使っていただいていて、ここ最近で出会ったファンの中で1番くらいに僕らの曲に対しての熱い想いを伝えていただいて。このアニメはディストピアを描いていたりテーマはシリアスなんだけど、かなり作品としてはポップに仕上げられているんです。朴監督自身もこの作品をビールを飲みながら見て、明日も頑張ろうと思えるようなハッピーなアニメにしたいと話していたんです。だからこそ曲の最後は絶対に一番明るいコードで終わろうというのは考えていました。でも本当に自分がこのアニメから感じたことを自由に音楽にさせてもらいました」

――そしてこのEPには2曲目に「Lifedance」が収録されています。都会のキラキラした景色を見下ろしながら浮遊するみたいに時代と踊る人が思い浮かぶような1曲です。サウンドもベースがグッと前に来て踊れるものになっているし、なんだかReiさんの歌い方もラフな感じがあって。個人的にすごく好きな曲です。

「ありがとうございます。実は25曲ダダっと作ったせいもあって、この曲ができた経緯を...覚えてないんですよねぇ(笑)。ただその前に出したアルバムでパワフルな曲やポップな曲をたくさん作った分、この時はバンドで遊ぶ曲を作りたいと思ったのは覚えています。あとはStevenが変わったことをやりたいねって言っていたこととか。あいつよく言うんですよ、変わったことをやりたいって(笑)」

――それ、具体的にはどういうことなんでしょう?

「変わった音やコードを使いたいってことですね」

――それでいうと曲の冒頭はすごく不穏な音で始まります。これは何の音だろう? と気になっていました。

「あれはバイオリンの音なんです。バイオリンの音を加工してチョップして、さらにピッチダウンさせてっていろいろやってます。これもStevenの言う"変わったこと"ですね」

――この不穏な音に人の笑い声が混じっているのもすごく気になって。冒頭からすごいフックの数ですね。

「本当にバンドで遊びたいっていう気持ちが強かったから、1番のサビの後にもドラムソロを入れたり、遊べ遊べ! って感じでした」

――遊ぶことを重視すると、先ほどお話にも出たライブでの再現性が難しくなりませんか?

「ノリやビート自体はすごくシンプルな曲なので、それはどうにかできるかなぁと思いますよ」

――ちなみに私はこの曲の中で〈数字が全ての現代病〉っていうワードがすごく耳に残ったんです。バンドの音が止んで、Reiさんが歌う部分が強調されていたところでもありましたし。

「この言葉は誰でも共感できることで言うとSNSのいいね数とかYouTubeの再生回数とか愛の数なんて全然必要なくて、好きな人からいいねがもらえたらいいじゃないですか。数で測ることなんてできないよと。ただそういうことが加速しまくっているから、売れなきゃ音楽じゃないの? って思うこともあるし、葛藤もあって。音楽産業の中にいるといろいろ感じる部分も全部含めて生まれてきたフレーズです」

――いや、前は日本語を取り入れることの葛藤もあったのに鋭いワードだなぁと感心して。

「この曲の時は振り切れていましたしね。日本語を使った曲作りも2年生になったので、いろんな言葉も出るようになってきているところです」

――そういう意味で言うと、3曲目の「Coastline」が一番日本語の歌詞とメロディーをしっかり聴かせてくれました。

「これは海に行きたいっていう現実逃避の曲です! 「Glass Door」みたいに自分とガッツリ向き合う曲があるからこそ、ちょっと海に行きたいみたいな曲があってもいいのかなと。あとは日本語詞で歌ものをやってみたいという思いはすごくあったんです。僕の中で日本語をダンスチューンに混ぜたことがなかったので、まずは「Lifedance」でそれをやる。あとは日本語でサビが始まって、聞いていて気持ちがよくて1曲のストーリーを聞いて言いたいことがわかるような曲を作りたくてできたのが「Coastline」でした。自分の思いが形になったなとは思いますね」

――3曲とも本当にバラバラで新しいチャレンジにも満ちていて。

「そうですね、やりたいことがそれぞれちゃんと出た3曲になりました」

――その「Coastline」はアコギの音がすごく耳に残る1曲になりましたが、実は前回の取材時にStevenが「俺にもっとアコギを弾かせてくれ!」と話していたことを記事にしているんです。

「彼はうまいんですよ、アコギ弾くの」

――だからこそStevenが弾いているのかなと想像したりしました。

「あー、1回トライしましたね。弾いてもらったら、もちろんうまいんです。うまいんだけど、なんかマイクのノリがよくなくて。Stevenのアコギって音が速くてスナップが効いていて、打楽器奏者だからこそすごくパーカッシブなんですよ。弾き語りだとすごくマッチする弾き方なんだけど、バンドのアンサンブルの中でドラムとも共存することになると音が埋もれちゃうんです。それでエンジニアの方からReiが弾いたほうがいいかもって」

――ご自身のアコギの弾き方に特徴は?

「クセなのか、ジャラーンって弾いちゃうんですよ。雰囲気とか余韻を出したいタイプで、歌い方にマッチするギターの音にしちゃう感じです。あと、この曲ができる前くらいにアコギを買ったんですよ。何作ったらいいのかわかんないってなっていた時に、あ! 楽器買おうって。曲ができないと逃げたくなるから、楽器買えばスタジオに入りたくなるし、スタジオに入ったら弾きたくなる。それで弾く機会が増えれば曲は絶対にできるし。で、僕アコギ買ったことなかったなぁと思って。それでちゃんと曲ができましたし」

――いい話!

「でもそんなもんですよね。音楽を好きだからやっているし、好きだから作るし、作ったら曲はできるし。結果的にすごくよかったと思っています」

――このEPで次の扉が開いた感じはありますか?

「うーん...まだわかんないですね。わかんないけど、違う場所にはいるなと思います。バンドのフェーズとかではなく、Newspeakを作った時とは違う場所にいる感覚っていうんですかね。スッと歌詞が書けたり、曲の言いたいことを客観的にも主観的にも考えるのは当初はなかったから...扉を開けた瞬間はまだ感じていないけど、別の場所にいる。そう思います」

――それはちゃんとバンドと向き合って、考えを巡らせながら月日を重ねた証ですね。

「きっと扉を開けた瞬間ってみんなわからないと思うんです。振り返ってみて気づいたら開いてたって感じなんでしょうね。ただ、8月1日に行った新曲「Glass Door」のリリースパーティーでもメンバー揃っていいライブができたねって話が出た時に、何か変わったなとすごく思いました。この熱量を10月からのツアーにつなげて成功させたいなという気持ちが強くなりました。」

取材・文/桃井麻依子

(2025年9月 5日更新)

Tweet Check

Release

Profile

Newspeak(ニュースピーク)…シアトル生まれのVo. Rei(レイ)、カナダ国籍のDr. Steven(スティーブン)、香川出身のBa.Yohey(ヨーヘイ)からなる3ピースロックバンド。結成初年度からSUMMER SONIC など大型フェスティバルへの出演や、The FratellisやMando Diaoなどの来日公演のオープニングアクトに抜擢される。2022年10月、Honda FIT e:HEV CMソング「Leviathan」 でワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューし、2025年8月13日には、EP「Glass Door」のリリース。国内だけにとどまらず、韓国、台湾、インドで開催されたイベントにも出演を果たすなど、国内外問わず活動の場を広げている

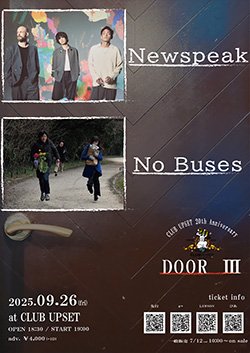

Live

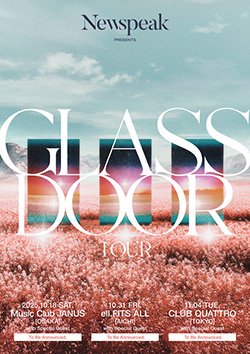

「Newspeak presents “Glass Door Tour”」

PICK UP!!

【大阪公演】

▼10月18日(土) 18:00

心斎橋JANUS

スタンディング-5500円(整理番号付、ドリンク代別途要)

学割スタンディング-4000円(当日要学生証、整理番号付、ドリンク代別途要)

[ゲスト]有

※3歳以上は有料。<学割スタンディングチケットについて>

※公演当日に、小学校、中学校、高等学校、高専、専門学校、大学、大学院に通っている学生が対象です。

※入場時、学生証を提示していただきます。(小学生の学生証の確認はなし)学生証の確認ができない場合は、一般チケットとの差額をお支払いいただきご入場となります。また学生証の確認ができない場合のチケットの払い戻しは致しかねます。

[問]GREENS■06-6882-1224

【愛知公演】

▼10月31日(金) ell.FITS ALL

[ゲスト]有

【東京公演】

▼11月4日(火) SHIBUYA CLUB QUATTRO

[ゲスト]有

Link

Web Site

https://newspeak.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/newspeak_band/

YouTube

https://www.youtube.com/newspeakjp