ホーム > インタビュー&レポート > 結成20周年の今年、バンド史上最高の傑作を産み落とした MASS OF THE FERMENTING DREGS 錆びることのない轟音を奏で続けるマスドレの 現在、未来について語る宮本菜津子インタビュー

結成20周年の今年、バンド史上最高の傑作を産み落とした

MASS OF THE FERMENTING DREGS

錆びることのない轟音を奏で続けるマスドレの

現在、未来について語る宮本菜津子インタビュー

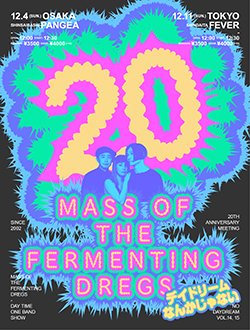

バンド結成から今年で20周年を迎えたMASS OF THE FERMENTING DREGS(以下マスドレ)が4年ぶりのニューアルバム『Awakening:Sleeping』をリリース。旧知の間柄であるDischarming manの蛯名啓太や、イギリスを拠点に国内外で活動するBO NINGENのTaigen Kawabeといった個性の塊のようなゲストボーカルとの共演や、間違いなくバンドの記念碑的な楽曲となる8分28秒に及ぶインストゥルメンタル曲『1960』。宮本菜津子(vo&b)の血肉であるニューメタルやヘヴィロックから、灰色の空の下を心地良い風が吹き抜けるようなマスドレならではのポップネスもすべて落とし込んだバンド史上重要な一枚となる傑作が誕生した。12月4日(日)には結成20周年を祝して久々となる真昼間のワンマンライブ『20th anniversary meeting デイドリームなんかじゃない vol.14』を心斎橋Pangeaで開催。唯一の結成メンバーであり、自身がバンドの揺るぎない軸であることを自覚したという宮本にじっくりと話を聞いた。

8月にイギリスのフェスに出演して

バンドの未来がイメージできるようになった

――4年ぶりの新作『Awakening:Sleeping』を最初に聴いた時の感想は、めっちゃかっこいい!の一言でした。

「嬉しい!」

――'20年にシングル『You/うたをうたえば』をリリースされた時にリモートインタビューさせて頂いて、その後にデモ音源を集めたアルバム『NAKED SONGS』を作るプロジェクトのクラウドファンディングがありました。あっという間に当初の目標金額をクリアして結果的に392%という驚異の達成率で、そのスピードも凄まじかったです。全国各地にいるマスドレファンがここぞという時に結集したようでした。

「自分達でも全然予想していない展開というか、あんなにたくさんの人が見守ってくれていて、支援してくださる方がこんなにいたんだってメンバー一同びっくりでした。曲を聴いてくれてる方達がいるのは感覚として分かってるんですけど、数字とかパーセンテージとかスピードとかが可視化されて、それは音源を出すこととはまた違ったリスナーの人達との繋がりが初めて見えたというか。"みんな今までどこにおったん!?"みたいな感じもあって(笑)」

――あはは! ファンの人達としては、クラファンを通じて連帯感みたいなものが芽生えていたかも。

「コロナでライブもできないし、お客さん達とのコミュニケーションも取れない状態の時に、お金の面ももちろんですけど、マスドレに思いを馳せてくれている人達がこんなにもいるってことに3人のメンタルが救われましたね。"頑張りたい"って気持ちになりました。」

――ファンの方とのZOOMミーティングもあったりして、そういうコロナ禍に得たものもありましたね。

「そうですね。大変ではありましたけど、新しい感覚というか、新しいやり方とか気持ちも生まれたなと思ってて。コロナがよかったとは言えないですけど、その中で自分らで見つけられたものもあるなって」

――8月にイギリスであった『ArcTanGent Festival 2022』にマスドレが出演されて、今回の新作『Awakening:Sleeping』はそのフェスの前にまず配信でリリースされました。フェスのライブ映像を拝見しましたが、お客さんがパンパンに入っていてめちゃくちゃ沸いてましたね。

「本当、驚きました! 前日、物販の準備等で会場へ行ったんですけど、マスロックやヘヴィメタルのバンドがほとんどで、私たちみたいなオルタナティブロックバンドはほぼほぼ出てなくて。全然サウンドの質も違うし方向性もだいぶ違うけど大丈夫か...!?って、正直ビビってしまって。明日お客さんが全然来んかったらどうしよう...と思ってたのが、結果あれだけの人が集まってくれたんで本当に感動して。完全に予想外の事態でした」

――前の方にもゴリゴリなお客さんがいるのが見えました。

「もう、泣いちゃうぐらい感動しました。日本では今声もあげれないしモッシュなんてできないけどイギリスは一切制限がないので、久々にお客さんの熱気を何のフィルターもなしに感じられて。しかもそれが初めてのヨーロッパでのライブで。日本の言葉を分からない人達がそんなすごいことになってる...そう思ったらめちゃくちゃ感動しちゃって。忘れているつもりはなかったんですけど、"あぁ、これ!これこれ、これやったライブって!"っていうのを体験させてもらったというか」

――マスドレを聴きにきたお客さんもいたでしょうし、その場で演奏を聴いて集まってきた人も多いでしょうし。純粋に曲や演奏に惹かれて集まってくる、それはフェスのいいところですよね。その体験は大きな手応えだったのでは。

「そう。本当に大きい、素晴らしい体験でした。未来がイメージできるようになったというか、来年もまたヨーロッパに行くことがほぼ決まりつつあって。実はもともと『ArcTanGent Festival』も'20年に出演が決まっていて、その後にヨーロッパツアーをやる計画もあったんですけどコロナで白紙になってしまったんです。ずっと海外ツアーをしたいって気持ちがあって、でもそれがコロナで2年間何もなくて、そうなるとなかなかこの先をイメージすることができないというか音楽だけじゃなく生活全般にわたって先々を考えること自体が難しいじゃないですか? どうなっていくのか、どうしたいのか、それが可能なのかもわからないというか。でも今年イギリスへ行って、あらためて私達はいろんな国に行って音楽をやりたいし、待ってくれてる人がいるっていう体験ができた。来年は海外ツアーを主軸にこんなことをやろうとか、そういう話を具体的にできるようになりましたね」

――それはすごい。たしかにバンドの活動を日本国内に絞る必要はないですし。でも今の話のように2年前あたりはこの先ライブに行けるのかという思いもあったし、未来がイメージしにくい日々ではありました。

「日本も最近ライブハウスのキャパシティが100%に戻ったけどまだまだ制限はあるし、いいよと言われてもやっぱりどこか"声を上げたらあかんよな"って空気があったりして。その中でできることを今も模索し続けてはいるけれど、海外の空気を味わってみて思ったのは、自分達が身を置きたい場所や味わいたい空気は自分達で作っていけるということで」

――来年のヨーロッパツアーは決定ですか?

「今のところはまだ、ほぼ決まりという感じですね。10月にとあるフェスがあって、それを軸にどれぐらいの規模になるか分からないけど現地のコーディネーターさんがいろいろ考えてくれてる感じですね」

3人の好きなものとか、それぞれのバックグラウンドに

色濃くあるものを許容できる器みたいなものができた

――新しいアルバムの話を聞く前に。改めてこれまでの作品を聴いていて思ったんですが、1st『MASS OF THE FERMENTING DREGS』(2008年)が今もすごく響くんですよね。色褪せないというよりあのアルバムも今の曲なんだと思って。そうやっていつの時代の音楽もCDやサブスクで楽しめるんですが、ライブに行くとまさに今の瞬間の音でそのアルバムの曲が更新される。だから生で聴きたいしライブに行きたいんですよね。アルバムもライブ盤ももちろんいいけど、生で浴びるのは格別で。

「ほんまそうですよね。まさにそれで、今でもライブのラストにベアーズ(1st収録曲)を演奏したりしますし、それを昔の曲とも思っていないというか。自分は変わっていってるけど根本は変わってないから色褪せないというか、最初のアルバムから今も連なっているんですよね。ベーシックになっている感覚は軸みたいな感じで変わりようがないんでしょうね。それに付随するものは流動的で、歳を重ねたりすることでも変わっていくし作る曲も音選びも変わっていくんでしょうけど、根本的には変わっていなくて」

――メンバーが変わっても変わらない、マスドレの芯みたいなものがある?

「ありますね。結成して間もない頃は、メンバーが変わってしまったらもうそのバンドであるとは言えないみたいな考えがあって勝手に苦しんだりもしたんですけど、、メンバー脱退や活動停止、それを経ての再始動と様々な体験をする中で、何があってもブレない軸があるなと、それは私自身なのかもと、私の人生そのものだからブレようがないのかもって」

――だんだん自覚してきたという感じですか?

「そうですね。これまでは、そういう"自分が軸だ"みたいなのはちょっと傲慢な考え方じゃないのかと思ってたのかもしれないですね。でもここまで来るとそうと認めざるを得ないなって。ドラムの吉野さんなんかは"マスドレはなっちゃんの生き様だから"みたいに言ってくれてるんですけど、、そうやって互いを認め合いながら一緒に存在してくれるメンバーが居てくれたり、友達が居てくれたり、20年という時間をかけて周りの人達に気付かせてもらえた。そんな感じですね。」

――マスドレ=菜津子さん自身だというのがあったとしても、小倉(直也)さんや吉野(功)さんの存在が薄まることはまったくなくて。

「私自身がおぐといさこんという存在によって存在していますしね。人生っていろんな人が登場して成立するもので、、だから私が軸とはいえいろんなものが混ざっているし、メンバー2人は私の人生の登場人物なので薄れることはないし。そういうのをどう説明したらいいか難しいんですけどね」

――リスナーは菜津子さんを通して吉野さんや小倉さんを知る感じなのかな、とも思います。菜津子さんの作る曲の中にも音の中にも2人は必ずいるし、菜津子さんの中に2人は必ずいて。この言い方が合っているのかちょっと分かりませんが。

「いや、今なんかしっくりきました。いますよね。いるんですよね」

――今回のアルバムでそれを強く感じました。前作『No New World』(2018年)は歌を意識する瞬間が多いアルバムだったなと改めて思ったんですが、今回は雑な言い方ですけど、何かが突出しているのでなく突出しているとすればバンド=3人であることが何よりも突出してるというか。ゲストが参加していても、それは揺るがなくてマスドレ一択という感じがして。

「『No New World』の時って、ちゃんと歌に向き合いたい気持ちが強かったんですよね。バンドのモード的にも、再始動して最初のアルバムだからそれまで止まってた間にできなかったことや、私はソロを出してたから歌に向き合う時間が長くて、それをバンドに落とし込みたかった気持ちもあったと思う。でも自分はもともとロックバンドがしたくてバンドを始めて、歌が歌いたいという理由で始めたわけではないこともあり。純粋に好きなサウンド、質感、ルーツであるhideちゃんやそこから派生して聴いていたヘヴィロックや2000年代の洋楽から受けた影響が今回の『Awakening:Sleeping』には色濃く出ていると思います。おぐ(小倉)の作った曲もあったり、マスドレ結成当初のような、誰が歌うかも決まってないし、インストもあるし、歌にそこまで意味を持たせる必要はないなみたいなモードに自分がなっていて。もちろんひとつひとつ丁寧に向き合って創作はしていますが、歌も音のような扱いをしている場面が増えたというかそういう点では前作とは違うモードでしたね」

――5曲目の『Helluva(feat.Taigen Kawabe)』は最初から最後までゲストボーカルのTaigen(BO NINGEN)さんの切っ先の鋭いラップというかポエトリーで、思わず"これTaigenさんの曲やん!"みたいな(笑)。

「あはは!そうそうそう」

――その前の8分超のインスト曲『1960』(M-4)も最高で。

「ギターのおぐが書いた曲ですね」

――『Dramatic』(M-1)や『鳥とリズム』(M-8)、『Just』(M-9)のように、ポップな中に陰影のあるマスドレの歌って最高やなと感じる曲もあれば、蝦名啓太さん(Discharming man)との『いらない(feat.蛯名啓太)』(M-2)は蝦名さんの声の無垢さが圧倒的で。大きく見せるとかヒネるとかの邪念が入る隙間のないありのままの歌声が、菜津子さんの声と絡まりながら転がっていってるさまが聴けて。自由と言えば本当に自由で、もう何をやってもいいという境地にマスドレは達しているのかなって。

「本当にそう。たぶんジャンルとかは無茶苦茶やと思うしいろんなものがごちゃ混ぜになってると思うんですけど、私達の中では何かのジャンルにチャレンジしてるって感覚はなくて、自然にそうなったというだけなんですよね。3人の好きなものとか、それぞれのバックグラウンドに色濃くあるものが許容できる器みたいなものができたんでしょうね。いろんなものを持ち寄ってもやれるっていうか。そんなに考えながらやってるわけじゃないけど、たしかに何をやってもいいと思ってますね」

――その自由さが心地良いです。

「もともとは2020年の『ArcTanGent Festival』に合わせてアルバムを出そうと言ってたから、創作はしていたし中には作り始めてから時間が経ってる曲もあるんですけど、"こういう作品にしよう"というより、"今こういう曲があんねん"って持っていって、"いいねいいね!"みたいな感じで少しずつ作っていって。でも大きかったのは、おぐが『1960』を持ってきてくれた時に、"これ最高やん!"ってなったあたりかな。おぐはマスドレが初期メンバーだった時から友達で付き合いは古くて。当時の彼の中でのマスドレ像とかマスドレの質感、当時おぐが在籍したバンド(チョモランマトマト)と神戸で初めて対バンした時の空気感とかが彼の中にあるらしくて、『1960』はおぐの中のマスドレのイメージが結構盛り込まれてるらしくて」

――ああ、そうなんですね。

「それもあってかすごいしっくりして。ベースのリフもおぐが作ってきてくれて"なっちゃんこれ弾いて欲しい"って。その曲を合わせた時にすごいドキドキして。ドラムの吉野さんはその時に、"この曲を次のアルバムに入れるとなれば、なんでもありだな"って思ったらしくて。『1960』をおぐが持ってきてくれたのは今作を作る上で大きかったと思います。しかも『1960』ができたことで『Helluva』ができたから」

――この2曲は曲間なしで繋がってますね。

「そう、『1960』で使ってるコーラスラインを『Helluva』に引き継いでいて。『1960』のコードがGで、Gのまま次の曲が始まるっていうふうにしたくて、『Helluva』のイントロだけ最初に提案して"このイントロがきたらかっこいいけど、どんな曲がいいか分からん"ってセッションしながら作っていって。おぐが、ラップが乗ったらカッコよさそうやなって、"Taigenくんどうやろ?"となって。そのちょっと前に地元神戸のライブハウスHelluva LoungeにTaigenくんが来てて、私は友達になったばかりで。だからタイトルが『Helluva』なんですけどね」

――『1960』と『Helluva』の2曲がそういうコンセプトでできているのが面白いですね。

「そう。『1960』があったから『Helluva』のイントロのアイディアができて、最初はざっくりした提案で何を歌いたいかとかは考えてなくて、そこからTaigenくんに歌ってもらおうって自然に派生して、結果的に歌詞も歌も全部Taigenくんにお任せで。『1960』はインストだし、他の曲もそうなんですけど、自分としては歌と距離がある感じで曲作りに向き合える率が高かったというか。何が歌いたいとかじゃなくて、"こういう感じがしたい"っていうだけで始まっていったのも前作とはちょっと違う感じでしたね」

――"歌が歌いたい"というよりもっとプリミティブな、"音楽を鳴らしたい"みたいなのが原動力としてフツフツとあったのかなとも思ったりして。大きい音で鳴らしたいとか、いいメロディをひたすら鳴らしたいとか。

「そうかもしれない。コロナ禍でちょっとキューッと押さえつけられていたような感覚もあったのかもしれないし、"とにかくなにか放出したい!"って気持ちやったのかもしれないですね。もしかしたら」

――『1960』は8分超のインストですが延々リピートして聴いていたいぐらいです。バンドの思惑とは全然違うんでしょうけど、私はこの曲を聴きながらストーン・ローゼズのジョン・スクワイアのギターを思い出して。1stのちょっとサイケデリックが入った感じとか、2ndのツェッペリンの影響がもろに出てた音とか。90年代のローゼズから始まって、でもツェッペリンは60年代じゃなくて70年代かと思ったり、ジミー・ペイジが影響を受けたバート・ヤンシュはフォークの人で...とか、そのバンドを聴いてた頃を思い出して過去の音楽体験が蘇るような、8分の間に時代をあっちこっちする音楽の旅をしている気分になりました。

「それ最高。それめっちゃいいですよね。ジャンルとか関係なくその人その人それぞれに聴いてきた音楽があって、何かの曲に触れたことでこれまでに聴いてきたものを思い出したり。それが新しい出会いにつながっていったり。それって音楽を聴く醍醐味じゃないですか?」

――そう思います。

「今回のアルバムはそれがたくさん起きるんじゃないかと思って。『Helluva』は私が聴いてきた90年代〜00年代のニューメタルやミクスチャーが好きな人からしたら"なんかこれ知ってる!"ってなると思うし、そうやって音楽を好きな人がちょっとでも共振するというか、"これこれ!"ってなりながら聴いてもらえてたらいいなと思ってたから」

――そういう瞬間は多い気がします。というのは、それだけいろんなタイプの曲があるし、3人がこれまで聴いてきたいろんなものの片鱗がどの曲にもあると思うので。

今の自分達の最高をメンバー3人で見つけて

"最高やな"って言いながらやりたい

――小倉さんがボーカルを務める『Ashes』(M-6)と、安定の伸びやかさが良い『鳥とリズム』(M-8)を繋ぐ2分に満たない曲『After the rain』(M-7)のベッドルーム感がまた他の曲とは違う雰囲気で。『Ashes』と『鳥とリズム』の架け橋の役目を担っている音であり、空気ですよね。

「ある程度曲ができた時にみんなで曲順を考えてて、バーって並べていった時に『Ashes』と『鳥とリズム』のあいだに何かあったほうがいい、つなぎが欲しいよなって。『After the rain』は大昔に家でボイスメモで録ってたもので、ラフな環境音みたいなそういう曲が挟まると良さそうやんなって話になって。『鳥とリズム』も結構古い曲で、それを書いてた時に録ってたボイスメモなんで繋がるなと思ったし、2人に聴いてもらったら"いいね"ってことだったので」

――曲を作りながらアルバムの曲順がすでに見えていたんですか。ちょっと意外な気がしました。

「そう。見えてました。それも実は今までなかった感じですね。1曲目の『Dramatic』は私がデモを作って提案した曲で、"これやりたいけどマスドレにフィットするかな?"っていう感じだったんですけど2人がすごく気に入ってくれて、"これは1曲目でしょう!"って。それやったら次はこうで、こういう曲があってみたいになっていくよねという感じで、あらかじめ曲順は決まっていきましたね」

――4年ぶりのアルバムがそうやって今までにない取り組み方になった背景には、コロナが自分達の音楽制作に及ぼした影響もありましたか。

「あると思いますね。おぐと私はざっくりとなら楽器を家で録音できる環境もあるので、それを送ってもらってドラムはスタジオで録って、被せて、アレンジを詰めていってみたいなやり方もしたし、セッションだけじゃなくてそれぞれの家でやる時間が増えたことで曲に触れる時間が増えて、曲順とか細部まで考えるようになったのかもしれないですね。曲単体というよりアルバムとして考える時間も増えたのかもしれないし」

――最初に聞いた、クラファンをやったことで自分達の作品を待っている人達の存在が可視化されて、そういう人達にもっとすごいものを聴かせたいみたいな思いもあったのかなと思ったりもして。

「そうですね、あったと思います。特に、ギターのおぐはそれが強かったんとちゃうかな。というのも、コロナ禍にサブスクで『No New World』の再生回数がぐんと上がったんですね。それによってめっちゃやる気出たっていう話を彼がしてて。絶対ヤバいのを作りたいとも言ってたし、あと、世界に向けて作りたいみたいなのは自分の中にもありましたね」

――10月に大阪であったインストアイベントの時にMCで、サブスクで『青い、濃い、橙色の日々』(2009年)が海外で一番聴かれていると言われてましたね。

「そうなんですよ。謎なんですけどあの曲だけ飛び抜けていて、再生回数もそうだしお客さんからのコメントもものすごく多くて」

――YouTubeで公開している動画にも海外のファンからのコメントがめちゃくちゃ多いですよね。今作もまさに世界仕様というか、国も世代も関係なく音を聴いてもジャケットを見てもそれぞれにいろんなことが感じられて想像できる作品で。さっき話に出た、これまでその人が聴いてきた音楽、してきた音楽体験によって何かを思い出したりさまざまなことが感じられる片鱗が曲の中にいっぱいあるというのは、世界中のリスナーに当てはまると思うんです。それはこれまでの作品も同様ですが、今作は今までのどの作品よりも開かれているように感じます。

「過去作をサブスクで解禁できたタイミングも相まって聴いてくれる人が増えたのか、この2年で再生回数はめちゃくちゃ上がって、"えー?私ら今年なにもしてへんで?!"みたいな驚きもありました(笑)。そういうこともあって自分達の視点も前作とは変わった気がします。地球規模で見てるというか。サブスクも言ってみれば可視化じゃないですか?再生回数が見えたり、どこの国の人が聴いてくれてるかが分かったり。それによって自分達の視野がバーンと広がった感じはあって、それが今回の作品に図らずも反映されてるところがあるんでしょうね」

――Taigenさんもイギリスと日本の両方で活動されていますよね。どちらかの国だけに限定しないで。

「そういう人が身近な友達にいることも大きかったですね。実際にそうやってすごく自由に活動してる人がいることでイメージもできるようになったし。"できない"と思ってしまうと、できないじゃないですか?でもそれって自分で勝手にそう思ってるだけのことがほとんどだったりするから、自分達が"私達はここまでいく。できる"と決めたらやれるんやなって最近思っていて。日本の中だけで完結させる必要はないし、海外に飛び出してチャレンジすることもできるし。いまは、日本の中だけで完結させたくないという気持ちが大きいです」

――そうなんですね。

「国内外関係なく自分達のやりたいことを追求し続けて、興行的に少しずつ大きくなっていけば、ずっと好きなことをやって少しずつお金を稼いで暮らしていくことも可能で。日本の中だけにいたら何かに追われて"音楽を作らなきゃ"ってなるかもしれないけど、そうじゃなくて全然自分達の好きなようにやれるんやという感覚がすごく強くなりましたね」

――なるほど。どんどん海外へ出て各地で人気者になって欲しいですね。

「可能性って自分が考えてるよりあんねんなって思いますよね。それも時代が進んでいろいろ見えるようになったから感じれるということもあるけど、できないことよりもできることを自分で見つけてどんどんやっていけばおのずと広がっていくし、そうやって好きなことを好きなタイミングでやっていけたらいいなと思います」

――健康であればバンドも続けられますしね。

「そう。吉野さんが今年50歳なんで、彼の体が続く限りは(笑)。私とおぐは同い年なんで、吉野さんが次60歳に向かっていくからどんな感じになるかなって」

――60歳のマスドレ。カッコいい。

「その時その時できること、その時にしかできひんことをやっていけば絶対に良くなると思うんですよね。昔やってたことをそのままできるようにとかじゃなくて、昔はできなかったけど今やからできることってあるなと思うし、その逆も然りで。今の自分達の最高をメンバー3人で見つけて、"最高やな"って言いながらやりたい。"もう、あれはできないね"じゃなくて。その時その時、やれることが湧き出てくる間は3人で楽しくやりたいですね」

――5年後でも10年後でもその時の『ベアーズ』が聴けるんでしょうしね。

「だと思ってます。やり方はあると思うんですよね」

――『Awakening:Sleeping』はCDは10月に発売されましたが配信リリースからは3か月ほど経ちました。手応えなど感じているんじゃないでしょうか。

「"今回のアルバムやばいね!"って言ってくれるミュージシャン仲間がたくさんいて。それとか、"大きい感じがする"って言ってくれる人も多くて、それは間口が広いって意味なのか何なのかわからないんですけど、自分がこういうふうに伝わればいいなと思っていたように伝わってる感じがあって。これまでも"新作いいな"って言われることはあったんですけど、前作までにはなかった反応もいっぱい感じるところがありますね」

――このアルバムが結成20周年のタイミングにできたこともすごいなと思います。今資料を見て気づいたんですけど20年目で、4年ぶり5枚目のアルバムって20と比較して4とか5とか可愛い数字が並んでますね(笑)。

「でしょう?私達、作るのが遅すぎて(笑)。でも4年に1枚ぐらいがちょうどいいと思っていて。自分の創作活動としては無理なくやるとこうなる感じはあるんですよね。ゆっくりやっている感覚もなくて、逆にすごい勢いで曲を書いてたらどんどんネタが尽きてカスカスになってたかもしれへんし(笑)。それを私達は少しずつやってきて、そのおかげでバンドが長く続いてる気もする。しかも今って新譜が新譜じゃないような時代じゃないですか?今回も、私達的には新譜を出した感覚でいますけど、これを1年後に聴く人にとってはその時の新譜になるから、1年に1枚出そうが何年に1枚出そうがなんでもええよなと思っていて。今までみたいにレコード会社と契約があって1年に1枚出すっていう縛りがある中だったらできなかったことだと思うし、20年にしては作品は少ないけど自分にとってはいい塩梅でいいペースでやれていてありがたいなと思いますね」

――1作1作、1曲1曲が濃いですから。ファンの皆さんはマスドレのアルバムを1作1作じっくり味わい尽くしているんじゃないでしょうか。自分も洋邦問わず新譜ももちろん聴きますが、20年前のアルバムも聴くし10代の時に好きだったアルバムは一生聴きますよね。そんな感じで何度も聴いて味わうのがまた楽しいですし。

「10代の頃に聴いてた音楽って一生もんな感じしますよね。私も今'00年代の熱が再燃してて、ニューメタルとかゴリゴリのをめっちゃ聴いてます。音楽ってほんと最高ですよね。音楽があってよかったなーって思う。聴く側としてもそうですし、今も人前で演奏できて、受け止めてくれる人がいまだにいてくれて、なんやったらそういう人が増えてて。音楽好きな人は世の中に山ほどいると思いますけど、やる側にいてそれがうまく回ってる人ってひと握りじゃないですか。ありがたいなっていつも思ってますね」

――バンドが続いていく道のりも決して平坦じゃないですしね。さて、来年はヨーロッパツアーの計画もあるとさっき聞いたし楽しみですね。

「はい。私の場合自分の体験が創作意欲に繋がっていくというか、新しい気持ちとか感覚に出会うことが自分にとってすごく大事で、イギリスにはそれがたくさんあったんですよね。もっともっとそれを感じるために早く行きたい。そうやって集めた種を4年かけて育てて、収穫する。4年かかるかわからないけど、収穫までにはやっぱり時間は少しかかるんですよね」

――前に菜津子さんが、「作品を出してからライブをするというより、できた曲をどんどんライブでやって、それを作品にする」と言われていました。1回1回のライブも育てている日々といえますか。

「そういう感じです」

――そのライブですが、年内最後の大阪でのワンマンが12月4日(日)心斎橋pangeaで『20th anniversary meeting デイドリームなんかじゃない vol.14』があります。待望の昼ワンマンですね。

「今回20周年の冠がついてるんですけど、これはファンの人から"20周年になにかやらないんですか?"って言ってもらえて、でもでっかいことをやるのを想像すればするだけ恥ずかしくて(笑)。だって自分らで誕生日祝いをやるみたいなもんじゃないですか?なので、いつも通りなことをやるのが私達らしいんちゃうかってことで、昼ワンマンになりました。大阪での昼ワンマンはちょっと久しぶりですね」

――関西ではまだあまり昼ワンマンは定着していないんですが、マスドレの昼ワンマンの何が素晴らしいって昼の12時開場、12時半開演。日曜の昼間にフルでライブが観れて、その充足感がありながら終演後にライブハウスを出るとまだ外が明るい(笑)。

「夕方にもなってないですからね(笑)。1日がめっちゃ長く使えるし、そのあと飲みにも行けるし」

――仕事や子育てがあったりして普段18時とか19時にライブハウスに行くのが難しい人も若干都合がつけやすいのではないかなと。新作のリリースツアーに行かれたマスドレファンもいますが、改めて20周年記念のワンマンに向けて読者の方にメッセージをお願いします。

「私たちはライブに来てもらって生で聴いてもらってなんぼやと思っているので、昼ワンマンもなかなかいいものなんで初めての方もぜひ来て欲しいですね。中には、前のギターの(石本)知恵美ちゃんが辞めてからマスドレのライブを見てない人もいるかもしれないし、そういう人も20周年だし久しぶりに聴きに来て欲しい。"マスドレまだやってんねんな"みたいな感じで来てもらったら、今の方がいいぞってわかってもらえると思う。今回は20周年なんでセットリストもちょっと特別というか、ファンの人が喜んでくれるようなことをやれたらなとは思ってます。早起きしなきゃいけないかもやし、夜型の人は午前中に起きるのはしんどいかもですけど待ってます!」

――昼ワンマンは本当に最高なので私も楽しみにしています!

Text by 梶原有紀子

(2022年11月29日更新)

Tweet Check

Release

5th Album『Awakening:Sleeping』

発売中

01. Dramatic

02. いらない feat. 蛯名啓太(Discharming man)

03. MELT

04. 1960

05. Helluva feat.Taigen Kawabe(BO NINGEN)

06. Ashes

07. After the rain

08. 鳥とリズム

09. Just

Apple music

https://music.apple.com/jp/album/awakening-sleeping/1637336426

Spotify

https://open.spotify.com/album/69kkRyjNtPLNrW5VmKGtvX

Profile

マス・オブ・ザ・ファーメンティング・ドレッグス…写真左より、吉野功(ds&cho)、宮本菜津子(vo&b)、小倉直也(g&vo)。’02年結成。地元神戸と大阪を中心にライブ活動を行い、’07年にニューヨークでデイヴ・フリッドマンのプロデュースにより2曲をレコーディングし同年夏にFUJI ROCK FESTIVALのROOKIE A GO GOステージに登場。’08年1月に1stアルバム『MASS OF THE FERMENTEING DREGS』発売。同作リリースツアーよりWORDの吉野功がサポートメンバーとして参加。’09年2ndアルバム『ワールドイズユアーズ』を、翌年8月に初のフルアルバム『ゼロコンマ、色とりどりの世界』を発売し台湾やカナダなど海外公演を行う。’11年よりQomolangma Tomatoの小倉直也(g)をサポートメンバーとして迎え各地のフェスやイベントに出演するが同年末に吉野が脱退。’12年9月に活動停止し、宮本はソロ活動へ。’15年12月再始動後初のライブ。’17年3月MASS OF THE FERMENTING DREGSと宮本菜津子のソロ名義によるスプリット7インチアナログ盤『スローモーションリプレイ』発売。5月に宮本が初のソロ作『なまみ』発売。同年3月、6月、9月、12月の4回にわたって下北沢GARAGEで日曜の13時開演の昼ワンマン『デイドリームなんかじゃない』を開催し全公演ソールドアウト(9月には心斎橋pangeaでも開催)。’18年に8年ぶりのフルアルバム『No New World』をリリース。結成20周年となる‘22年は、4年ぶりのアルバム『Awakening:Sleeping』を8月に配信リリースし、10月にCDリリース。12月4日(日)心斎橋Pangea、12月11日(日)新代田FEVERで昼ワンマン『20th anniversary meeting デイドリームなんかじゃない vol.14』を開催。

MASS OF THE FERMENTING DREGS

オフィシャルサイト

http://www.motfd.com

Live

「20th Anniversary Meeting」

チケット発売中 Pコード:232-245

▼12月4日(日) 12:30

LIVE HOUSE Pangea

オールスタンディング-3500円(整理番号付、ドリンク代別途要)

[問]LIVE HOUSE Pangea■06-4708-0061