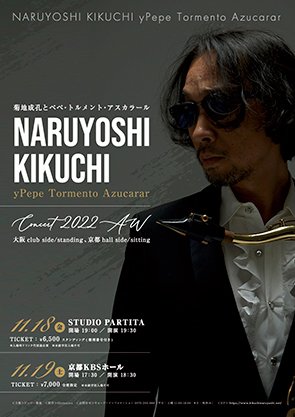

ホーム > インタビュー&レポート > 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール、待望の関西公演開催! 公演の話からこれからの活動の方向性まで―― 菊地成孔インタビュー

菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール、待望の関西公演開催!

公演の話からこれからの活動の方向性まで――

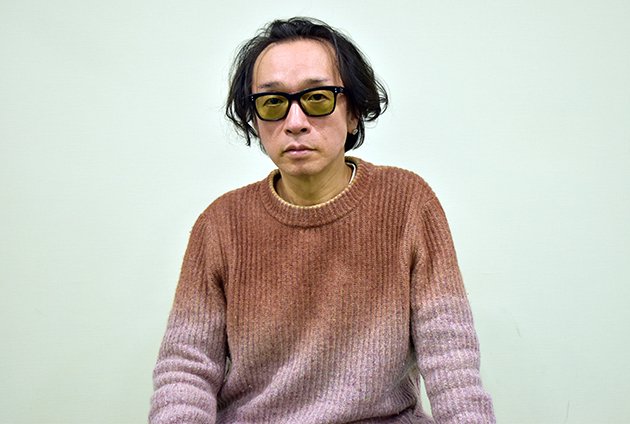

菊地成孔インタビュー

音楽家・菊地成孔が率いるストレンジ・ラテン・オーケストラ、菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラールにとって3年ぶりとなる関西公演が実現。11月18日にSTUDIO PARTITA(大阪)、19日に京都KBSホール(京都)で開かれる。世界でも類例のない超混血系オルケスタとして知られる同楽団による関西公演には、どんな目的がこめられているのか。今回の菊地へのインタビューでは、公演の話をきっかけに、これからの彼の活動の方向性にまで話がふくらんでいった。

――今回の関西公演は、大阪がスタンディング、京都がシッティングで鑑賞スタイルに違いがありますね。

特別な企てがあるわけではないんです。ただ大阪公演では踊れるような演目を組んでいます。3年前のビルボードライブ大阪での公演は、我々の楽団史のなかでも1、2を争う良いパフォーマンスでした。お客様の愛情のバイヴスがすごく強かったんです。そういう意味で今回の大阪公演もかなり気合が入っています。そして京都公演は、9月に亡くなった映画監督のジャン=リュック・ゴダールに捧げる自分なりのアクションを起こそうと考えています。僕らはゴダールの映画のテーマ曲(1964年製作『はなればなれに』)も演奏していますし(2010年リリース『1000年後の南米のエリザベス・テーラー』収録)。2022年の出来事として「今、やっておかなければ」と思っています。ですので、京都公演は映画音楽的に、そして美的に、ゴダールの音響世界を表現していきます。

――あらためて、菊地さんにとってジャン=リュック・ゴダール監督とはどのような存在でしたか。

どんな音楽家にも"かぶれているもの"はあるはず。伝説のボクサー、サッカー選手、絵描き、料理人とか。ただ、音楽家がリスペクトしている音楽家の名前を挙げても、話はそれきりになっちゃう。だって、僕が「マイルス・デイヴィスが好きだ」と言っても、「そりゃそうだね」となるじゃないですか(笑)。そうではなく異業種の人のなかで「ファン」を超えた主義者って誰になるんだろうか、と。マイク・タイソン主義者、勝新太郎主義者、いろんな人が対象になるなかで、やはり僕はゴダール主義者なんです。映画批評でも包み隠さず語ってきましたし。ゴダール主義者としては追悼をやりたくて、その場所は京都以外に的確なところが見当たらない気がします。

――今回、公演タイトルが『コンサート2022 AW』とシンプルなものだったので、大阪公演、京都公演のテーマ性がつかめなかったのですが、今のお話を聞いてイメージがふくらんできました。

テーマ性という話だと、このところ感じているのは、精神的にも肉体的にもあと約7ヶ月で60歳を迎えるということでしょうか。どのように還暦に向かっていくか、ということです。僕は昔の日本映画が好きだけど、1930年代から1950年代の作品を鑑賞すると、60歳の登場人物ってすごくおじいさんに見える。もしも今の僕があの画面のなかに入ると、学生みたいに映っちゃうんじゃないかな。

――たしかに同じ60歳でもかなりギャップがあると思います。

たとえば矢沢永吉さんのように、いつもロックンロールで、そしてグッドシェイプで活動することで「あの年齢であれはすばらしい」という枯れさせ方もありますよね。いずれにせよ芸事で老いたものが見せるべきものは、形は何であれ「老い」だと思うんです。僕の場合、「まだまだ60歳ですから気を若くしてやっていきます」とは言えなくて。そもそもジャズって、老いを伝えやすいジャンルでもあるので。

――実は近年の菊地さんのエッセイやコメントからは、そういった肉体や精神面の老いを想起させると感じていました。

若々しい兄(あん)ちゃんルックスのまま、おじさんを通り越しておじいさんになる人っているじゃないですか。ここで言うおじさんとは、40代や50代の時期を指しますが。自分の40代、50代頃の写真やレコーディング風景を見ると、大学生みたいなんです。つまり自分は、おじさんである時期を逃したと思っています。それでも、還暦からおじいさんとしてやっていけるんじゃないかと考えていて。僕は"ロストおじさん"だけど、おじいさんとして生きる楽しみはありますね。

――その時期が近づいてきている、と。

今の社会に足りないものは、おじいさんだと思うんです。みんな、アンチエイジングの時代だから。ただ、僕と同い年のクリエイターって実はたくさんいるんですよ。松本人志さん、宮根誠司さん、ブラッド・ピット、ジョニー・デップ、あとトム・クルーズは......1歳上か。2023年に還暦になる人が大挙しているんです。そして誰もが、「さて2023年はどうしようか」と考えているんじゃないでしょうか。「還暦なんて関係ないよ、まだまだアクションやりますよ」という人もいれば、おじいさんの準備もしている人もいるはず。僕の場合はこれから、着々とおじいさんとして生きる準備をしていくんだなって。

――60歳という数字が菊地さんのなかでそこまで大きいとは。

雪国の家の屋根に積もった雪がドサッと落ちてくるみたいな感覚で、「60歳」が降りかかってきました。ただ、魅力的でヤバいおじいさんでありたいなとはずっと考えています。プロレスラーの前田日明さんなんかはそうですよね。ヤバいおじいさんのひとり。そもそも、おじいさん感がまったくないけど。そういうヤバいおじいさんの象徴が、ジャン=リュック・ゴダール監督であり、アントニオ猪木さんだった。2022年はそんなおふたりが亡くなった1年として、重要なのではないでしょうか。

――そうそう、その通りなんです。

アントニオ猪木さんは気持ちがずっと若々しかったですよね。プロレスや格闘技の関連の方はいつまでもお若い。そういえば高田延彦さんも現在60歳だけど若々しい。今年から来年にかけて、そういう我々世代がどんな還暦のアクションを起こすのか興味がある。ここでポイントになるのが、その世代はバブルを経験しているということ。戦後日本は1964年東京オリンピック、1970年大阪万博というジャックポットが2度あった。僕をはじめとする1963年生まれはオリンピック前年に誕生し、幼少期に高度経済成長期の空気を吸ってきた。そして成人して地方から上京したとき、街が金でうなっている状態を見た。そういう時代を過ごした人たちが還暦になったとき何を見せるのか。バブルを経験していることからは逃げられないんです。

――なるほど。

みんな「自分はバブルのときは儲けていない」と話すんですよ。そりゃそうです、若かったんだから。当時は、現在のようなIT系みたいな人もいなかったし。だけど、自分たちのアイデンティティとして「バブルの時代のことは知らない」とかは言っていられない。ブラッド・ピット、松本人志さん、そして僕もみんな等しくバブルという時代を経験してきた。そんな人物たちが60歳で何をやるのか。これは個人的な想像だけど、誰もが似たようなことをやり始めるんじゃないかなって。

――たとえば菊地さんの場合は、コンサートがそのアクションのひとつになったりするのでしょうか。

そうかもしれないです。でも一方で「円熟するのは80歳くらいでも良いか」とも考えています。人生100年時代ですし、しかも今はコロナ禍。ちょっとめちゃくちゃな状況ですよね。そんななか、少し前に流行った老いパンクみたいな、「オヤジが一番ラジカルである」というもののバブル期版ができていくような気がします。当時で言う、岩城滉一さんや泉谷しげるさんのような感じですよね。つまり、円熟というよりもっと自由になっていくというか、僕自身はさらに暴れん坊になるはず。ただ、以前のような暴れ方ではやりませんよ。メディアとやりあったり、SNSでいろんな人とケンカをしたりしたけど、もうそういうことには飽き飽きしていますから(笑)。違った暴れ方で活動していきたいですね。

取材・文:田辺ユウキ

(2022年11月 2日更新)

Tweet Check