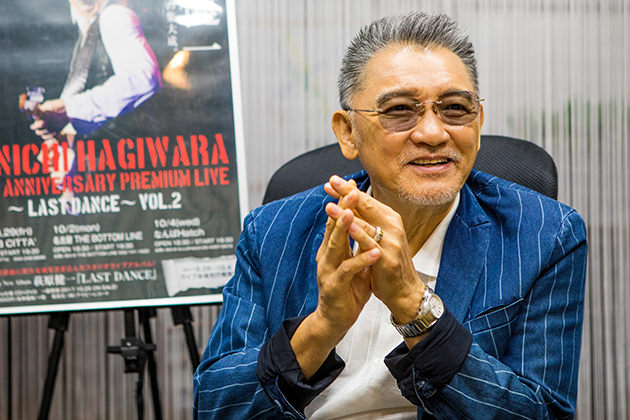

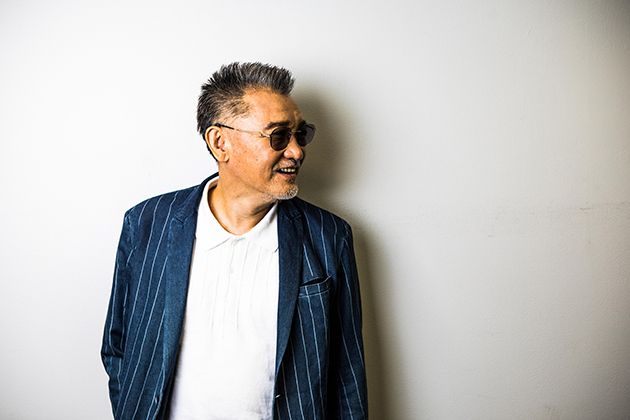

ホーム > インタビュー&レポート > 「“ラストダンスは君と一緒だよ”っていう感じですね」 ショーケンが語る音楽について、芝居について、そして人生について 名曲を鬼気迫るスタジオライブ形式で新録したデビュー50周年記念盤 『LAST DANCE』萩原健一インタビュー

「“ラストダンスは君と一緒だよ”っていう感じですね」

ショーケンが語る音楽について、芝居について、そして人生について

名曲を鬼気迫るスタジオライブ形式で新録したデビュー50周年記念盤

『LAST DANCE』萩原健一インタビュー

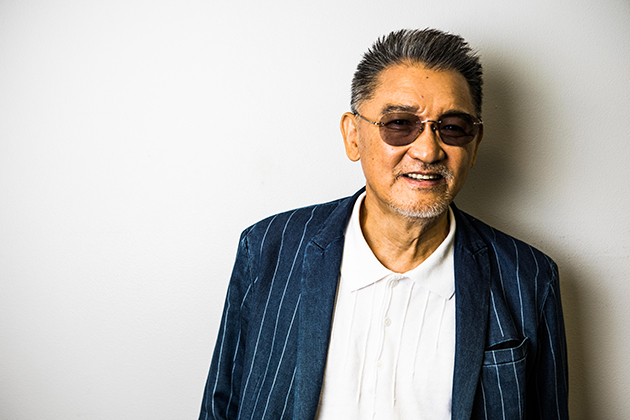

‘67年にザ・テンプターズのボーカリストとしてデビュー。70年代には『太陽にほえろ!』('72~'86)のマカロニ刑事役や、当時のユースカルチャーに多大な影響を与えた『傷だらけの天使』('74~'75)など、数々のドラマや映画でも俳優として活躍。様々なフィールドでその強烈な個性と生き様を刻んできた“ショーケン”こと萩原健一が、今年でデビュー50周年を迎えた。そんなアニバーサーリーイヤーに、ショーケンは原点である音楽を軸に精力的な活動を開始。4月にはサンボマスターの野外ワンマンで異色の共演を果たし、5月に行われた自身の東阪ビルボードライブ公演は、4日間8公演が完全ソールドアウト。そんな喧騒の中制作されたデビュー50周年記念アルバム『LAST DANCE』は、ザ・テンプターズ時代のヒット曲『エメラルドの伝説』(‘68)や近藤真彦も歌った『愚か者よ』(‘87)など、彼の唯一無二の足跡と言える代表曲13曲をスタジオライブ形式で新たにレコーディング。齢67とは思えない鬼気迫るボーカルで、凄まじいエネルギーを発するロックアルバムを作り上げている。秋の東名阪ツアー『Kenichi Hagiwara 50th Anniversary Premium Live ~Last Dance~ Vol.2』を前に、音楽について、芝居について、そして人生について――第一線にいながらアウトローでい続ける稀有な表現者、萩原健一に話を聞いた。

(2017年9月22日更新)

Tweet

Release

7年ぶりのスタジオライブアルバム

代表曲を網羅した50周年記念盤!

Album

『LAST DANCE』(CD+DVD)

3500円(税別)

10月25日(水)発売

IVY Records

XQKZ-1032

※9月28日(木)~10月4日(水)の

ライブ会場限定先行発売

<収録曲>

01. Ah! Ha!

02. ぐでんぐでん

03. PM10時すぎ逢いたくて…

(DON'T YOU KNOW)

04. ホワイト&ブルー

05. 大阪で生まれた女

06. エメラルドの伝説

07. 酒と泪と男と女

08. どうしようもないよ

09. 泣くだけ泣いたら

10. 愚か者よ

11. Shoken Train

12. 58年9月、お世話になりました

(Thank You My Dear Friends)

Bonus Track

13. ラストダンスは私に

<DVD収録内容>

Making of LAST DANCE

※レコーディングなど貴重な映像を収録予定

Profile

はぎわら・けんいち…’50年生まれ、埼玉県出身。’67年、ザ・テンプターズのボーカリストとしてデビュー。愛称“ショーケン”。日本を代表する俳優であり、カリスマ的なロックシンガー。その演技力同様、歌の表現力でも誰にも真似できない唯一無二の個性を放ち、熱狂的なファンを獲得。今年でデビュー50周年を迎え、本格的に音楽活動を再開。精力的にライブ活動を繰り広げ、10月25日(水)には代表曲に新たな魂を注ぎ込んだ、集大成とも言える7年ぶりのスタジオライブアルバム『LAST DANCE』をリリース。

萩原健一 オフィシャルサイト

http://www.kenichihagiwara.com/

Live

各会場ではアルバムの先行販売も!

東名阪ツアーが間もなく開幕

『Kenichi Hagiwara

50th Anniversary Premium Live

~Last Dance~ Vol.2』

【東京公演】

チケット発売中 Pコード333-624

▼9月28日(木)・29日(金)19:30

CLUB CITTA'

全席指定12000円

クラブチッタ■044(246)8888

【愛知公演】

Thank you, Sold Out!!

▼10月2日(月)19:30

ボトムライン

指定席12000円

全自由12000円

ボトムライン■052(741)1620

Pick Up!!

【大阪公演】

Thank you, Sold Out!!

▼10月4日(水)19:30

なんばHatch

VIP席22000円

(当日リハーサル観覧あり、記念品付)

2階S席13000円

一般指定席12000円

なんばHatch■06(4397)0572

Comment!!

ぴあ関西版WEB音楽担当

奥“ボウイ”昌史からのオススメ!

「いや~まさか自分がショーケンさんの取材をすることになるとは、人生何が起きるか分からないもんです(笑)。インタビュー中にもそのやりとりが出てきますが、普段は音楽業界では知られていても、おとんやおかんはさっぱり分からないアーティストをよく取材していますが(笑)、今回は例外です。インタビューに向けてショーケンさんの過去の映像もたくさん観ましたが、ま~カッコいい。男が憧れる男というか。今ってドラマや音楽が若者のスタイルにまで影響を及ぼすのは難しいぐらいエンタメが細分化していますが、ショーケンさんのそれは間違いなく時代の一角を担っていました。ただね、それが過去の栄光なら普通のお話。今回の『LAST DANCE』を聴いてちょっとビックリしたというか、盤に収められた刺激的なライブ感、バリバリの現役感にはシビれましたね。もう全くもって戦えるというか、まさに一筋縄ではいかないセルフカバー。そして、記事にはならないところで、まるで人生相談のように僕の話も聞いてくれたショーケンさん。“大変なときにこそ、仕事がいっぱい山と来るよ”という言葉を胸に、60周年のインタビューを今から心待ちにしています」