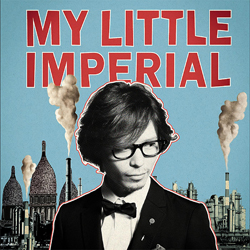

中田裕二がシーンに築いた絶対領土『MY LITTLE IMPERIAL』!

前作から10ヵ月で届いたやりたい放題の2ndアルバムを

異端児にして偉才が語る、ツアークライマックス目前

撮り下ろしインタビュー&動画コメントが到着!!

より自由で、より奔放で、より美しい。中田裕二の2ndアルバム『MY LITTLE IMPERIAL』は、彼のシンガーとして、ソングライターとして、プロデューサーとして、プレイヤーとしての手腕が如何なく発揮された充実作だ。椿屋四重奏から続くキャリアをある意味再起動させたかのように、彼自身が初めて純粋に作品造りに没頭出来たと言える今作は、貪欲に古き良き音楽的アーカイヴを吸収し続けると同時に、加速度を増して磨きがかかるソングライティングの妙に心躍らされる1枚に仕上がっている。そこで、現在はリリースツアーのクライマックスにいる、『MY LITTLE IMPERIAL』の絶対君主・中田裕二にロングインタビューを敢行。自身に流れる歌謡曲/ニューミュージックの血を自覚しつつ、シーンにおいてじっくりと領土を広げる彼のマニフェスト、耳を傾ける価値は十分にある。

3枚目くらいまではもうさっさと出しちゃおうかなみたいな(笑)

――2ndアルバム『MY LITTLE IMPERIAL』が前作から10ヵ月で早くもリリースされまして。しかも今回はメジャーからじゃないので、誰に急かされるわけでもないのに(笑)。

「アハハハハ(笑)」

――フルサイズのアルバムをこれだけ早く作ったのには何かあります?

「まぁ…止まんなくなっちゃって(笑)」

――アハハハハ!(笑) 湧き出るモノが。

「そうそうそう(笑)。あるときから止まんなくなってしまいました」

――あるときって?

「1stを作ってツアーを廻っていく内に、最初はやっぱいろいろと探り探りだったんですけど、だんだんとやる度に自分に火が点いてきて。あと、サポートの方々からかなり刺激された部分もありまして。ドンドンドンドンやりたいなぁっていう意欲が湧いたんですよ。もうツアーが終わったらすぐアルバム出そうって。曲もツアー中に結構作ってたんですけど、3枚目くらいまではもうさっさと出しちゃおうかなみたいな(笑)。ライブでもうちょいアッパーな曲が欲しいなぁと思ったらそういう曲を書いてたし。まぁ最初なんで手数が少ないのは仕方ないんですけど、早くバリエーションを付けて、もっともっと楽しんでもらいたいなぁって」

――名立たるサポートプレイヤーから受ける刺激とお客さんからの反応で、いろいろ感じることがあったんですね。

「かなりね。ま、お客さんがもっともっと欲してるなぁっていうのは、すごい分かりましたね。特に大阪は如実だったんで(笑)」

――アハハハハ!(笑) あの曲とあの曲とあの曲やったらもう…。

「他に曲がない、みたいな(笑)」

――じゃあやっぱりライブっていうのは、中田くんにとっても結構大事なんやね。

「作品を作る上でライブはやっぱ欠かせないんだなっていうのは思ったし、ライブをやって分かることとか、ライブやんないと見えなかったテーマがあって。何かスゴいフォーカスが合ってくるんですよ、ライブをやってると」

――確かに今作はそれぞれの楽曲としてのフォーカスが合ってる感じがしますね。前作はね、言ってしまえばとりあえずソロアルバムを出すっていうことが…。

「そうそうそう。それがもうテーマっていうか」

――震災もあったし、そこに触発された衝動的な要素もどうしても前作にはあって。今作は作品を想定したしっかりとした視野が、より感じられる気がしましたね。ライブで気付かされたこと、見えたモノは、レパートリーが足りない以外に何かある?

「やっぱ俺の基本路線として歌謡曲、ポップスをやりたいっていうのはあったんですけど、歌謡曲って言っても分野が広いから。J−POPも歌謡曲だし、“俺の望んでる歌謡曲ってどのラインなんだろう? 俺ならではの魅せ方って何なんだ?”って、その辺が何かドンドンハッキリしてきましたね。例えばサウンドはやっぱり洋楽志向でいきたい。でも、その上に立ってるメロディは日本人好みの、哀愁のある歌謡曲的メロディがやりたいんだなぁとか。いろんなやりたいことがもう、ドンドンドンドン」

――そんなに創作意欲が掻き立てられることって、今までの椿屋(四重奏)も含めてあった? それか何年に1回かのタイミングで来るものなのか。

「以前これぐらい湧いてたときは…ま、『TOKYO CITY RHAPSODY』('08)『CARNIVAL』('09)とか、その辺りですね。『CARNIVAL』を作った後に、バンドでは表現出来ない部分がどうしても出てきて、その解決方法が当時は分からなかった。曲を作ってる時点でもう、別の楽器が鳴ってたりするんですよ。それをやっぱ抑えないといけなかったり、バンドで表現出来ないから省いちゃったり。その辺でちょっとこう…曲はずっと書いてたんで煮詰まってはないんだけど、なかなかいい形で外に出せないというか。まぁ若干のストレスじゃないけど、この気持ちはどこに持っていったらいいんだろう?みたいな」

――頭ん中で鳴ってる音を具現化するんじゃなくて、いろんなバランスを取りながら、その着地点はどこだ?って。

「そうそう。何かいろんなことを考えなくちゃいけなくなっちゃって、やっぱり」

――案外イメージで鳴ってるから入れようぜ、とはならんもんなんやね。

「当時はね。バンドが好きだったし、バンドでどれだけ表現出来るかにこだわってたから。今回の『春雷』(M-8)みたいな、ほぼストリングスがメインみたいな曲は、やっぱりそうすると外れてくるじゃないですか。それはそれで、メンバーに我慢してもらうのも嫌だし。バンドはバンドでやっぱりこだわってたんですよね」

――そうだろうね。だって今聞いてて、全然バンドでもやっちゃったらいいじゃんって思ったもん(笑)。

「アハハ(笑)。やっぱ俺がね、そこまで突き詰めるタイプじゃなかったらよかったと思うんですけど、どうしても理想の音っていうものがあって。それを追求していくにはやっぱり、ソロで自由にやりたいようにやるのが正解なのかなぁとは今思ってますね」

――やっぱり前作は“出すこと”が目的としてあったというか、中田裕二がソロをやりますっていう印をまず出さなきゃいけなかった。そういう意味では、今作が初めて純粋なる作品造りに取り組めたというか、自分の頭に鳴ってる音を具現化することが主題でOKなタイミングが、ようやく来たというか。

「そうそうそうそう! ようやく何かね(笑)」

――何の制約も何のタイミング的な縛りもなく。

「やっと…“これが俺の音楽”って堂々と言えるモノが作れたなぁって。スッゴい手応えがありますね、やっぱり」

――今回の音源を聴いてて、“このアナログシンセのフレーズいいなぁ~”とか、“このモコモコしたベース分かってんな~”とか思って、誰が弾いてるのかをクレジット確かめたら、あれ? これ中田くんなんや。じゃこっちの曲は…え? これも? みたいな(笑)。またお前かよ! 全部自分かよ!!って(笑)。

「アハハハハ!(笑) やっぱりお前か!みたいな(笑)」

――だんだん確かめるのが怖くなってくる(笑)。結局、俺がいいと思う曲って、結構中田くんが自分でやってる曲だなぁって。一応、ギターとボーカルは専門職やけど、例えばシンセ然りベース然り、他の楽器でもちゃんと自分の空気を出せる人なんだなと。今作では凄腕のミュージシャンにいっぱい参加してもらってるんやけど、より中田くん本人を強く感じました。前作よりね。

「いや、そうだと思いますね。ホントに多くのミュージシャンに参加していただいてるんですけど、俺の世界を実現するために手伝っていただいたっていうか。それはスゴいあるかもしれない」

クオリティや内容ってメジャー云々ではないところにあるという

ミュージシャン魂を感じて欲しいのもありました

――それだけ湧き出る創作意欲もあり、前作のツアーが終わる頃にはもう曲は溜まってた?

「ほぼ! ほぼほぼ溜まってて」

――ツアー中でも普通のペースで曲を書くんやね。

「前回のツアーはアルバム11曲+配信の『ひかりのまち』('11)で全12曲…これじゃワンマン出来ねぇなって(笑)」

――(笑)。それでよくやったね、あんな長いツアーを。

「そうなんですよ。だからもう、急遽ツアー用に5曲書いて」

――確かに。ライブで聴いた曲も今作には結構入ってましたね。

「それでやっと17曲ですから。まぁそれぐらいあったら普通のライブぐらいの曲数にはなるんで。アレンジもツアー中に半分は出来てたんで、いざ終わってからは早かったですね。すぐレコーディングに入って」

――そして、俺はまた普通にメジャーから出ると思ったら、自身のレーベルで。

「そうそう(笑)」

――これもちょっと意外だったというか。今の時代、アーティストによっては全然自分たちだけで活動出来るし、そうシフトチェンジするのも合点がいく。でも、中田くんの場合、やっぱり目指してるところとして、他のアーティストよりもメジャーにいることに意味を見出せてると思ってたから、離脱のタイミングが意外に早いなって。もうちょっと様子見ないんだって(笑)。

「急にね(笑)。まぁぶっちゃけどっちでもよかったんですよ。どっちからでも出せたし。けど、ある程度キャリアも積んできたし、こだわってより良い音楽を作っていきたい、自信を持って納得出来る音楽をお客さんに提供したいと思ったとき…ソロになってまた音楽をスゴい聴き出したんですけど、海外のベテラン勢である程度結果を出してる人って、結構自分たちで出してるじゃないですか。海外ではもうドンドンドンドンそういう人たちが増えてきてる。日本でもね、矢沢永吉さんとかがそうですけど」

――もはや矢沢永吉がインディーズとかいう概念すらないもんね(笑)。超越してるから。

「もう、あそこまでいくとね、どこから出しても矢沢永吉なんで(笑)。そう考えてみると、今はまだ31なんで若い内にチャレンジしていくのも手かなぁって。やってみないとちょっと分かんないところもあるし。自分たちでどこまでやれるかなぁって」

――これで例えばヘンな話、セールスが下がったら、やっぱり何かちょっと宣伝的なボリュームが変わったとか。

「そうそうそう。やっぱ宣伝力不足なのかなぁ?とか分析出来る」

――そういう意味では、トライ出来るいいタイミングだったかもしれないですね。

「そうですね。今の自分の状況を客観的に知っておく。それを知っておけば、これからのやり方もいろいろ考えられるし。あとはまぁやりたい放題やってみたいっていうのが(笑)、一番かもしれないですけど」

――その純度を高める上では、今の環境の方が可能性は高いもんね。

「あとは、“やっぱメジャーと自分で出すんじゃ何か違うね”とか、“ちょっとこじんまりするよね。それってお金が掛かってないからかな?”とかは、絶対に思われたくなかったっていう(笑)。正直言っちゃうと、1stよりゴージャスなアルバムだと思います。やっぱクオリティや内容って、メジャー云々ではないところにあるという、ミュージシャン魂を感じて欲しいのもありましたね」

――意地じゃないけどね。だって弦も生で入ってて、アルバム聴いたらこの出来で。もうホントにお金が掛かってるというか、ちゃんと掛けてるなぁって思ったもん。だって自分たちでやってこの音鳴らせてたら、もういいじゃんそれでっていう(笑)。

「(笑)。もちろんメジャーでやるよさも知ってますし、いろんな人と関わって一緒に仕事するのもやり甲斐のあることだし。自分がメジャーでやるべき必要性を感じたら、多分またそこでやると思いますし。まぁ今は、自分でやれるところまでやってみたい。あとは、自分でアーティストをプロデュースしたりもしてみたいですね」

――そう考えられるようになったのは、ある程度自分の足場がちゃんと出来てきたからかもしれないですね。

「このアルバムで、やっと腰を据えてやれるなぁって、そういう感覚はしてますね」

今が一番楽しいかもしれない

――今までの話からも、好き放題やるのが今作の軸としてあったと思うけど、それ以外のコンセプトはあった?

「最近は70年代とかその辺りの音楽ばっかり聴いてるんですけど、すげぇ曲もいいし、アーティストももちろんよくて。あとあの頃の音が最高にいい。ニール・ヤングも何かで言ってたんですけど、ドンドン音は悪くなる一方というか、今の音ってホントにハイがキツくて、デジタルな音というか。巷で流行ってる音楽にもガンガンエディットが入ってて、バンドだけどこれはもはや打ち込みだ、みたいな(笑)。なので、俺はちょっとそうじゃない方向を目指して行きたいなぁと。海外ではR&Bとか60年代っぽいアレンジがまた流行ってたり、ドンドンクラシックなモノに回帰してる感じがしてるんですよね。日本だけがまだその辺に行ってない。今回はかなり音にもこだわったんで、パッっと聴いたときに2012年の音ではないなって思う人もいるんじゃないかってぐらい(笑)、結構古い肌触りの音色を求めましたね。そこにちょっと歌謡曲のエッセンスを取り入れつつやってみたいなって」

――今回の作業自体は割とスムーズに?

「スゴいスムーズでしたね。あんまり煮詰まんなかった。今回程楽しみながらやれたレコーディングはなかったな」

――それなら今、音楽が楽しいね。

「今が一番楽しいかもしれないです。何かやっとね、素直に楽しめるようになった(笑)」

――俺が個人的に一番好きなのは1曲目の『MY LITTLE IMPERIAL』なんですよ。ド頭からニヤっとするあの感じ。

「(笑)。ありがとうございます」

――いきなりのゴージャス感というか。この曲も“うわ、ギターカッコいい”ってクレジットを見ると…(笑)。

「自分かーい!みたいな(笑)」

――こういう曲、確かにライブでも欲しい。

「やっぱライブやりながらも、こういう曲ないかなぁって思ってました(笑)」

――あんまりイメージにないと思うけど、河口恭吾の1stアルバム『STARS FROM DECADE ~輝ける星たち~』('03)が実は超名盤なんだけど、そこに『嘘つきな女』(M-6)っていう曲があって、それとこの曲はスゴくリンクしました。騙されたと思って1回聴いて欲しいね。

「へぇ~結構ファンクとかそんな感じ?」

――そうそう! まさに。あと2曲目の『DANCE IN FLAMES』はドラムの手数もスゴいし、情熱的なラテンのフレーバーもあるし、そういう中田裕二のいろんな顔が冒頭からドンドン見えていくというか。あと、今作におけるバラードには、特に作家的なクオリティの高さをスゴく感じましたね。例えば『デイジー』(M-3)はスケール感も含めてすごく映画的だと思うし、でも『春雷』(M-8)は逆に言うと昼ドラ的な。

「そうですそうです、思いっ切り(笑)」

――こういうバラードの温度差で、映画にも出来るし昼ドラにも出来る。そして、『ノスタルジア』(M-6)は前作からの流れを汲むような楽曲で。前作でもバラードのクオリティが相当高いなと思ってたのに、今回もそれぐらいの曲がゴロゴロ入ってるのがスゴいなって、ちょっと思ってたんです。何作品かに1~2曲じゃなくて、毎回これぐらいの曲だったら書けますよってことなのかと。

「嬉しいです。何かね、やっぱり安全地帯とかチャゲアスを聴いてきたわけじゃないですか。絶対に1枚に1~2曲は必殺のバラードが入ってるんです。やっぱり息の長いアーティストって、いいバラードをずっと書いてるのが大前提みたいな。何かそれは守っていかなきゃいけないなっていうのはありましたね。基本的にバラードが得意っていうのもありますけど、多分今からでもバーッて作れちゃう。何かもう、そういうチップが埋め込まれてるというか(笑)」

――幼少教育としてチャゲアス先生とか安全地帯先生に叩き込まれて(笑)。

「そうなんですよね(笑)」

――クッソーこれくらいのバラード余裕で書きやがって…スゲェなぁみたいな。

「へへっ(笑)。まぁね、若い人はこういう昔ながらのバラードって書かないと思うんですよね、あんまり」

――あと、『UNDO』(M-7)のアウトロの長いギターソロとかは、今の時代にこれを入れるかと(笑)。

「アハハハハ!(笑) ダッセェー!みたいな(笑)」

――あとはフェイドアウトって何か懐かしいっていう(笑)。

「そうそうそうそう(笑)。超好きなんですよ、フェードアウト。ギターソロでフェイドアウト(笑)」

――『FUTEKI』(M-4)の敢えての密閉感もいいし。

「ドラムとかものすっごいミュートしてて。カーティス(・メイフィールド)みたいな感じでやりたくて」

――分かる分かる(笑)。ベースもモコモコやなぁあって。

「そうそう(笑)。これはホントいつの時代か分からなくなる曲ですね。今そういう音もカッコいいなぁと思って」

――何かそういう端々に、ちゃんとこだわりと遊びがあるなぁって。『女神のインテリジェンス』(M-10)のシンセとかもめっちゃグルーヴィーやのに、自分でフレーズ考えてるんやもんね。別に鍵盤のプレイヤーじゃないのに、何でこういうフレーズのストックが出て来るのかなって。その楽器をやってきたからこその引き出しというか貯蓄みたいなモノ…その滲み出るフレーズというか、匂いをキャッチするのがうまいなぁって。それでもまだまだ聴いてない音楽がいっぱいあったわけやもんね。

「その通り。もうここ1~2年めーちゃめちゃCD買いましたからね。70年代辺りのシンガーソングライターとかを聴いてると、やっぱいろんな種類の楽器が入ってるんですよね。キメとかがそんなになくても曲を展開させていくというか、ちゃんと楽器っていうモノを演奏してる、ちゃんと楽曲っていうモノを考えて作ってるなぁってスゴく感じるんです。何かそこにスゴく感動して。その流れでパーカッションが入ってた方がさらに切なさが増すんだなって入れたり。キャロル・キングのバラードとかでも、パーカッションがあるのとないのとじゃ全然聴こえが変わるんで」

――それこそそんな話を聞いてると、やること満載になってくるね(笑)。

「もう時間が欲しくて欲しくて。何で1日がこんな早く過ぎてしまうんだみたいな。もっと勉強したいというか。ただ、あんまり1つのことに深く捕まってるとまた時間が過ぎちゃうから、出来るだけ早くいろいろ吸収したい」

――あと11曲目の『セレナーデ』以降、何かちょっと空気が変わる感じがするなぁと。ヨーロピアンというか昭和というか、この辺の雰囲気もオモシロい。『つかずはなれず』(M-13)はもう、トランペットといい好き放題でやってるねっていう(笑)。

「アハハハハ!(笑) もう、やりたかったんです、ああいうの」

俺にしか出来ない音楽が上手く作れてきてる実感はあるし

やっぱ正しいと思ってやってるんですよ

――あと、今作ではサウンドに耳がいくことが多かったけど、『静寂のホリゾント』(M-12)は詞がスゴくいい。

「あぁ嬉しいです! これはチャゲアスで言うと、『太陽と埃の中で』('91)とか『PRIDE』('89)というか…すみませんね、例えが全部チャゲアスで(笑)。今も世に応援歌的な歌はたくさんありますけど、ああいう大人が聴いてグッとくる曲ってあんまないんですよ。でも、俺が小っちゃいときにはやっぱあったし、逆に子供じゃ難しいくらい、子供が分からないなりに分かろうとして感動するというか、何かそういう曲をそろそろ俺も書きたいなぁって。俺ん中では『ひかりのまち』('11)の続編みたいな曲なんですけど」

――ある種の震災のムードから、今をどう生きていくのかっていうところも感じるし。

「まだまだ何も解決しちゃいないこの状況において、どんなメッセージを…ま、スゴく難しいなぁとは思いながら」

――でもそうよね。震災の翌年のアルバムにだけ希望があればいいわけじゃない。

「そうなんですよ。これからが結構肝心で。どういう想いを持って生きていくべきか、俺もそれは日々悩んではいるんですけど。ミュージシャンとしてどういう歌を歌っていけばいいのか、お客さんに届けたらいいのかっていうのは、まだまだちょっと難しいところなんですけど。そういう意味でも何か、ちょっといい詞が書けたかなぁって」

――“受け入れて生きるのは、流されることじゃない”の一説はスゴくいいなぁと思いましたね。何かね、やっぱり変わらなきゃとか、強くならなきゃって、どうしても思ってしまうというか。でも、それだけを思って生き続けるのはしんどい。ホントは心のどこかでそういう言葉を求めてるというかね。

「そうなんですよね。どこかで受け入れなきゃいけない部分がスゴくある。でもそれは、決して全部が全部悪いことではないと思うんですよね。受け入れなきゃ進めないこともたくさんある。そんなとき、道端の木や花を見てると、そこに答えが、やっぱ自然に答えがあるのかなぁって思うんです」

――だからスゴく“滲み出る”アルバムだなぁって。一見派手に見えて、実はそれだけではないというか。

「今のシーンの中では、いい意味でスゴく保守的なアルバムだとも思います。でも、俺の中ではこれが正攻法なんじゃないかなぁって思ってます」

――それにしても音楽をスゴく楽しめてる感じはあるよね。シーンを変えてやる!とかじゃなくて、自分の美味いと思う料理を作って、“流行の味ではないかもしれないですけど、いかがでしょう?”みたいな。

「そうですね。ちょっとこだわりのお店出してみましたって(笑)」

――それがこの『MY LITTLE IMPERIAL』というタイトルにもつながるということで。

「これはもう1stを『école de romantisme』('11)と決めたときから、2ndはこれに決めてました」

――何も録る前から?

「そう。以前取材で帝国ホテルに行ったときに、“IMPERIAL HOTEL”って書いてあって。あ、何かカッコいいな、じゃあ次IMPERIALでいこうって。あんまね、深く考えてない(笑)」

――作品的にはこれだけいろいろ考えてやってるのに、タイトルはあんま考えない(笑)。だって曲名にしても、めっちゃ『ノスタルジア』っぽいし『セレナーデ』っぽい。すごく曲を体現してるけど、逆に言うと1番最初に思い付きそうなタイトルな気がスゴくしたけど(笑)。

「アハハハハ!(笑) そうそうそうそう! まぁソロとしての中田裕二を確立するじゃないですけど、何か自分の城を構えたいと言いますか。小っちゃいだろうけど、まずは帝国をしっかり作って、そこから外に向けていろいろやっていこうということで(笑)、“LITTLE IMPERIAL”」

――自分のレーベルしかり、今回のアルバム作りの精神しかり、自分の城、居を構えようって想いがスゴくあるね。

「ありますね~。まぁ何か自信はあるんですよね。バンド時代も含め、俺にしか出来ない音楽が上手く作れてきてる実感はあるし、やっぱ正しいと思ってやってるんですよ。多くの人に聴いてもらうべきだとも思ってるし」

――長期戦に入りますっていう感じの。

「そうそう! 時間は掛かるかもしれないけど。まぁでもね、そんなに大っきな結果は出してないけども、恥ずかしくないモノは作れてきてると思うんで。いつそれが時代と共鳴するかを待ちながら、ドンドン先手先手を打っていこうかなぁって思いますけどね」

――何か家を買う感じに近いかもしれないね。賃貸やったら別にいいけど、家を買うっていうことは、そこに住む、そこで生きるって決めることで。その場所で戦うじゃないけど、そこで生きていくんだっていう覚悟が必要になる。何かそういう感じにも近いかもしれないね、城を作るっていうのは。

「そうですねぇ。30年くらいのローンを払い続ける(笑)」

――そう(笑)。音楽シーンという国に自分の城を築く。自分の中でも“よし、やるぞ!”って想う時期ではあるよね。

「本名でやり始めたこともやっぱそうだし。“中田裕二解散”っていうのは、もうないんで(笑)」

――中田裕二は解散は出来ないからね(笑)。

「そうなったらもう、失踪か引退か、ってね(笑)」

リベンジ。でも今回は絶対大丈夫です

――まぁもちろんツアーもあるということで。メンバーに関しては…。

「ほぼ違う(笑)。まぁいろいろあるんだけど、今回のアルバムは結構ロック色が強いんで、ちょっとそういうメンバーを、みたいなのもありましたね。ドラムだけは継続でGREAT3の白根(賢一)さんなんですけど、ベースがEGO-WRAPPIN' AND THE GOSSIP OF JAXXの真船(勝博)さん。ギターが元BEAT CRUSADERSのカトウタロウさん、キーボードがSOUL FLOWER UNIONの奥野真哉さん。で、奥野さんが参加出来ない箇所に野崎泰弘さんが」

――じゃあ基本5人で廻ると。

「このメンバーはオモシロいと思いますよ」

――カトウタロウさんとの接点は?

「タロウさんから、俺にやらせてって」

――へ~! 逆オファー。

「イメージ的にハードロックとかメタルばっかりなのかなぁと思ってたんですけど、怒髪天を観に行ったときにサポートしてて、結構いろいろ好きなんだなぁって感じて。気も合うし、じゃ一緒にちょっとやってみましょうかって。イベントでも何回か一緒にやってるんですよ」

――今回はそれこそアルバム2枚分の曲もあり。

「そうそう。もうしっかりボリュームのある、ちゃんといろんな楽しみ方の出来るライブに…まぁ久々にハッチャけようかな?っていう(笑)。前回は若干遠慮してたんで、正直ね。自分もソロでどういうライブをやるのか、あまり分からないままだったんで。今作はもう、こういうライブをやりたいってめちゃめちゃイメージしてアルバムを作ってたんで。めちゃめちゃ楽しみです」

――またこのツアータイトルも、“IMPERIAL SUITE”とウマいこと付けて~。

「もう“IMPERIAL”って来たら“SUITE”でしょ(笑)」

――でまぁツアーのクライマックスには大阪と言うことで。今回も大阪のライブの反応がアルバムに一矢でも報いてたら嬉しいなと思います(笑)。

「それはかなり報いてますからね。あのときの悔しさが(笑)」

――アハハハハ!(笑) でも、前も内容は悪くなかったやん。

「いや、悪くはないんですけど、如実に椿屋の曲だけ盛り上がってたから!」

――あ(笑)。まぁでもそれはそうでしたねぇ(笑)。

「大阪がその落差が一番キツくて(笑)」

――確かに。俺もあのとき内心“お客さん! ちょっとは気を遣って!”って(笑)。

「アハハハハ!(笑) ねぇ? ホントに気ィ遣ってよって思って(笑)」

スタッフ「男の子が“ヤッベェー! 『恋わずらい』ヤッベェー!”とか言ってて」

(一同爆笑)

――あーあの日のこと思い出してきた。そこだけドーン!!って盛り上がって(笑)。ゲンキンやなぁというか、お客さんは正直やなぁと思いました(笑)。

「ガーン!みたいな(笑)。ほら、バンドの頃からずっと大阪のライブが良かったんで、すげぇ盛り上がりを期待して行ったら、そこだけドーン!!みたいな(苦笑)」

――リベンジやね。

「リベンジ。でも今回は絶対大丈夫です」

――それでは、ファイナルの大阪・umeda AKASOでお待ちしてます。

「ハイ、盛り上げます(笑)」

――そして、追加公演の赤坂BLITZを残すのみと。本日はありがとうございました!

「ありがとうございました~!」

Text by 奥“ボウイ”昌史

Photo by 渡邉一生(SLOT PHOTOGRAPHIC)

撮影協力:BAR SKIPPY

(2012年12月15日更新)