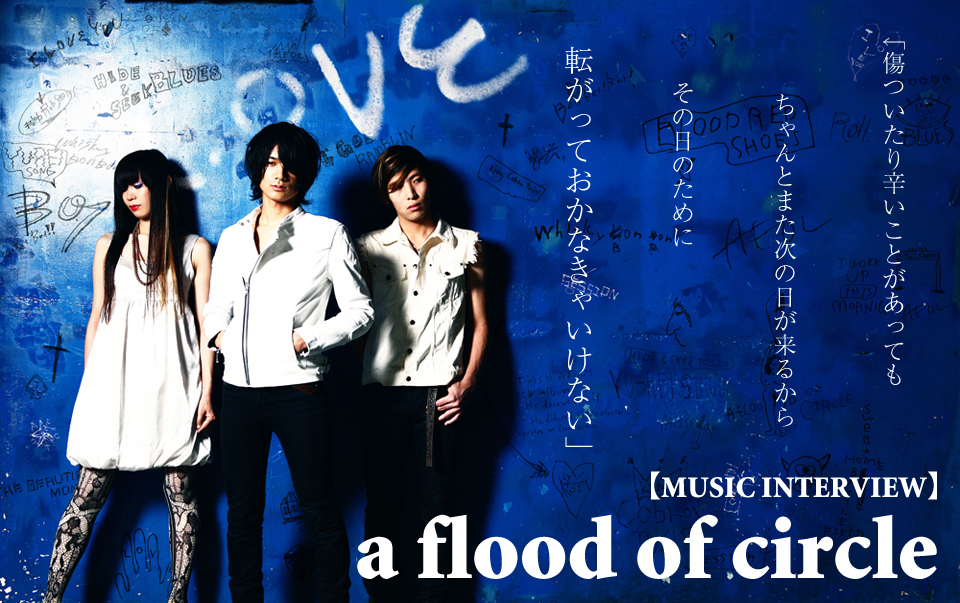

愛とロックンロールを手に臨戦態勢で向かう

関西ツアー開戦前夜にa flood of circleが吼える!

メンバーの脱退&加入を乗り越えぶっ放した最新アルバム

『LOVE IS LIKE A ROCK’N’ROLL』制作秘話

並み居る若手バンド群の中でも、ブルースや60~70年代のロックンロールを核とするなど異質にして独自のサウンドをかき鳴らし、剥き出しの感情を露にした鮮烈なボーカルと沸点の高いライブでシーンを生き抜いてきたロックバンド、a flood of circle。'09年のメジャーデビュー以来、ギタリストの失踪、ベーシストの脱退と次々とバンドを襲う危機を血肉に変え着実に邁進してきた彼らは、'10年末にtokyo pinsalocks、GHEEE、KAM etc数々のバンドで腕を鳴らすHISAYO(b)を新メンバーに迎え、新たな布陣で激動の2011年を駆け抜けた。そこで、言葉のシンクロ率が高まったよりソリッドなサウンドをぶっ放す最新アルバム『LOVE IS LIKE A ROCK’N’ROLL』のハードでドラマティックな制作秘話を、バンドを率いる佐々木亮介(vo&g)に直撃! 過去最大の全国ツアー関西エリア突入を前に、現在進行形の想いが何度も投影された自信と生命力みなぎる言葉の数々に、ぜひ耳を傾けて欲しい。

渡邉(ds)邸で撮影した(笑)佐々木(vo&g)からの動画コメント!

――今回の4thアルバム『LOVE IS LIKE A ROCK’N’ROLL』の話を聞かせてもらう前に、まぁ前作『ZOOMANITY』(‘10)からこのアルバムに至る1年も、a flood of circleは平穏無事にとはいかないというか、またもメンバーチェンジ等々いろいろありまして…(苦笑)。石井くん(b)が抜けてHISAYOさんが新たに入ったのには、いったいどういったいきさつがあったのかを、ちょっと整理して聞いておきたいなと。

「辞めるっていうのは、結構いきなり言われたことだったんですよね。『ZOOMANITY』をリリースして翌月から全国ツアーやるっていうところで、初日が千葉LOOKで、その前日の夜に“辞めたい”って言われて」

――えっ!? 明日からツアーの…。

「前夜ですよ。これからさぁやるぞ!っていうときに…」

――前ぶれも一切なし?

「そうですね。その前の週ぐらいまで、“俺50万のベース買おうか悩んでんだ”みたいなことを言ってたヤツが(笑)、いきなり辞めたいと言い出して。主な理由として腱鞘炎はあったんですけど、まぁでもそれだけじゃなくて。それを治して、やってやろう!っていうモチベーションになんなかった」

――うんうん。

「そういうことをツアーが始まる前日の夜に言われて、“お前、今か!?”と(笑)。でも決意が固かったんで、しょうがないよなって思ったんですよね。辞めたいと言われちゃったらもう止めらんないし、むしろ新しい道で頑張った方がいいだろうと思ったので。最終的にその年の年末のserial TV dramaって仲のいいバンドのレコ発まで石井がやって。その間にも俺とナベちゃん(=ds・渡邊)で、残った俺たちでこの後どうする?っていう話はしてたんですけど、バンドを止めるっていう話は全く出てこなくて。あと、何で2人だけで続けなかったかというと、やっぱりベース×ギター×ドラムっていうバンドの骨格だけは残したかったんで、サポートじゃなくてメンバーを入れたかった。HISAYOさんはGHEEEとして対バンしたことが何回かあってすごく好きなベーシストだったんで、マネージャーを通してアプローチしてもらって。で、1回スタジオに入ってみましょうかっていうぐらいのとき、たまたまHISAYOさんと駅でバッタリ会ったんですよ。HISAYOさんもハッて俺に気付いて。“コレはバンドをやった方がいいんじゃないか?”って音を出す前にお互い思ったっていう(笑)。実際に音を出したらもちろんすごくよくて、石井が辞めた10日後にはもう初ライブをして…順序を追っていくとそういう感じですね」

――なるほど。俗に言うバンドの危機だけども、案外スルッと乗り越えられた?

「まぁでも、やっぱり失踪が…前にあったから(笑)」

――そやね(笑)。失踪に比べたらね。

「逆に1回ドン底を経験してるから、落ち着いて新しいメンバーをちゃんと決めようと。石井の最後のライブをお客さんに事前に発表するかは悩んだんですけど、その日は人様のイベントでもあったから、発表しないでおこうっていうのが石井の意見としてもあったんで。お客さんにはすごく悪かったと思ってるんですけど、それに対してはとにかく作品で応えてくしかないから。HISAYOっていう強力なメンバーを手に入れられたんでね」

――HISAYOさんの加入の報を初めて聞いたとき、結構ビックリして。floodに女性メンバーが入るっていうのをまるでイメージしてなかったので。でも、ベーシストとしてすごく実力も華もある人ですよね。

「そうなんですよ。もうゴリゴリな人ですから(笑)」

――やっぱりああいうタイプのベーシストはなかなかいないんで、それがfloodと合流したのは衝撃的でしたね。

「彼女と音楽のルーツが近いわけじゃないんですけど、根本的なところで音楽に向かう姿勢がすごく似てたんですよね。俺はもういろんな友達も失ってきてるし、こんなギリギリのバンド生活をしてるけど、言うべきことは今いっぱいあって…そんな俺のロックンロールに対してシンパシーを感じてくれたので。でも、実は音に関しては最初は結構大変だったんです。やっぱりナベちゃんと俺ってアマチュアの頃から一緒にやってるじゃないですか? いびつな形を1つずつ積み上げてきたところに、姉さん(=HISAYO)はミュージシャンとして先輩だし何でも出来るとはいえ、バンドの形がある程度しっかり出来てきてる以上、それとどうすり合わせていくかにすごく悩んでて。でも、俺はアルバム3枚かけて自分のスタイルみたいなものを何となく作れてきた自信はあったんで、曲作りの方向性だけは結構ハッキリ決まってたんですよ。『I LOVE YOU』(M-1)みたいな、バキッとした、生き様を通すためのロックンロールを作ろうって。曲の芯がハッキリしてればリズム隊にこうして欲しいっていう絵は、何となく見えてくる。だから、2ndアルバム『PARADOX PARADE』(‘09)のときみたいにメンバー失踪のリアクションとしてのアルバムでもないし、音楽以外の悩みを抱えたままやってたわけではなかったんですよね。去年はいい意味の悩みしかなかったんで、すごい有機的な活動が出来た感じはしてますね」

いちロックファンとして

“I LOVE YOU”ってバンドマンが歌って欲しいと思った

――メンバーの失踪、脱退、加入っていう再三の紆余曲折があって、今、自分がやりたいロックンロールに対する明確なビジョンが見えたきっかけだったり、それがいったいどういうものなのかを具体的に教えてもらいたいなと。

「震災以降はまだハッキリしてきましたけど、(社会的な)不安っていう感情はすごくぼんやりしてて、それを今の言葉でリアルに歌うのが俺なりのブルースだった。けど、アルバム3枚かけて…枚数とか動員に関してもっとイケるレベルのものを作ってると思ってたのに、いくとこまでいけてないなぁっていうのは正直あったし、ここ数年親戚が何人も亡くなっちゃったり、父親ぐらいになると“あと何年”みたいな話もしたりして、俺も死ぬとか生きるっていうことに関して、結構よく考えたんですよ。自分の生き様…それこそ友達を失ってでもバンドを続けていく意味って何なのかな?って思ったときに、今までだったら“自分の生活の中にあるものを切り出してリアルに歌う…”みたいな講釈だけで終わってたのが、ちゃんと“人に聴いて欲しい”っていうレベルになってきた。それは言わばロックンロールの“ロール”の部分というか、傷ついたり辛いことがあってもちゃんとまた次の日が来るから、その日のために転がっておかなきゃいけない。『ZOOMANITY』までのa flood of circleのロックってなんだか“重い”というか、アルバムがすごくギッシリしてるから、聴いてて疲れるなのは正直あると思ってて(笑)。特に震災以降、生活の中でリアルに切り出すと重いメッセージになりがちだったと思うんですけど、人に聴いて欲しいと思うとき…例えばモノを手渡すときも、重いモノを渡すより軽いモノをポンッて手渡した方が受け取りやすいじゃないですか? そういう意味で、どの曲も真摯なメッセージを書くことはハズしてない自信はありますけど、聴いた感触は前より軽くなってるんじゃないかと思う。それは薄っぺらいんじゃなくて、軽快になってる。軽くて快いと書いて軽快というか…そういうイメージでロックをやりたいなぁと今は思ってるし、それが今リアルで必要なロックンロールなんじゃないかっていうのが、自分のビジョンとしてあったんですよ。それを形にするまでの苦労は当然あるんですけど、なんか気持ちのいい苦労なんですよね」

――うんうん。例えばこうやって話してても、何て言うんですかね、めちゃめちゃ生気があるって言ったら…(笑)。

「なんか前まで死にかけてましたからね(笑)」

――やっぱり影を背負ったロックみたいなところもfloodの良さというか魅力だったと思うんですけど、今回は何より力強さというか生命力がある。今までは戦うためにちゃんと鎧を纏ってたのが、今はそれを脱いで素手でも戦える覚悟と肉体が出来ているというか。ロックンロールするためのね。

「そうですね。やっぱり自信を、確立してきた。もちろん音楽が楽しくて始めてるけど、今はいろんな状況に対して戦って培ってきた自分の内面を試してるような気がする。あと、言葉も音もシンプルになってるから古臭く聴こえる部分があるかもしれないけど、でもそれが一番強いと今は思ってるんですよ。ブルースっていう言葉や精神性は今でも大事にしてるけど、スタイルとしてはもう掘り尽くされちゃってるんじゃないかと『Human License』で違うビートを入れてみたり、ある意味“逃げ”じゃないんですけど違う戦い方を探してたのが、今はブルースまだまだいけるじゃん! もっともっと掘り下げられちゃうぞって、新しく発見する感覚もあるからすごく新鮮だった。例えばスリーコードであったりシャッフルビートであったり、古き良き音楽のアイテムの方が逆にシンプルで強度があって、身ぐるみはがされてもコレで戦えるっていう自信にもなってるし。それに震災以降のメッセージとしての“I LOVE YOU”だったり、今必要な言葉が乗るとそれがもっと強くなる。それは方法論として発見した気がしますね。60~70年代っぽいバンドが今増えてますけど、誰にも負けてないと思ってるし。ホント、すごくいいアルバムが出来たんで今調子乗ってるんですけど(笑)」

――(笑)。他のインタビューとかも読んだりしたんだけど、やっぱり発言に自信をすごく感じるし、それこそさっき言った生気がある(笑)。あとやっぱりブルースってね、今この日本のマーケットで鳴らすときって、どうしてもロックとどう融合させるのかとか…。

「めちゃくちゃマイノリティですからね」

――実は誰からも言われてないのに、勝手に何かと掛け合わせなきゃいけない気になってるみたいな。

「うんうん。何で俺がブルースが好きだったのか? やっぱりあの生々しさ、ギター1本で、歌で、100年前の音源なんだけど、リアルな言葉を歌うために必死に声出してがなってる。当時あったであろう生活の不安みたいなものに対して、“ふざけんじゃねぇ!”って気持ちで、逆に楽しいリズムと明るいコード進行で鳴らしてるのが感動的だった。俺は仙台に親戚が多くて、震災後すぐに連絡が取れなかった人が多かったりもして、そういうときに“この不安に立ち向かうためのブルースを俺はやってたんじゃないのかよ”って改めて気付かされたというか。その影響はデカかったですよね。ある意味、周りのせいにしない環境にやっと自分を置けた。メンバーがいなくなってウダウダ言うんじゃなくて、佐々木亮介として、a flood of circleとして、人に聴いてもらうためにどうすべきかを今までで一番真剣に考えた時期だった。それをもう、愛と、ロックンロールと呼んだ方が今はいいんじゃないかって。キレイ事かもしれないけど、他にないんだもんっていう(笑)」

――今そういう音を鳴らしたいと思うのと同じように、鳴って欲しい感じがしますよね。受け取る側からしても。

「いちロックファンとして、“I LOVE YOU”ってバンドマンが歌って欲しいと思ったのもありましたね。バラードはいっぱいあるかもしれないけど、ズバッと“I LOVE YOU”って言葉をメジャーキーで言ってくれるバンドはいないなって。単純に自分が聴きたいのもあったし、精神性として何でロックが今必要なのか、自分の中で答えが1つ出た気がしてる。だからスタイルだけじゃないと言い切れるし、届いて欲しいという祈りが入ってるんですけど」

――そう考えるといろんなタイミングが自分にそうさせたというか、重なった感じがしますね。

「そうですね。タフになった自信もあるし、姉さんが入ってくれてミュージシャンとしてすごく尊敬出来るし上手いんで引っ張ってくれるところもあれば、俺のそういうところを分かってくれて、時には背中を押してくれることもあるので。あとナベちゃんも、前は俺と一緒で“自分はこうしたい”っていうドラムを叩いてたのが、“亮介が今やりたいメッセージはコレなんだな”っていうのを汲み取った上でのフレーズや音作り…そういう根本的な地点からもう変わってきたから。やっぱり今回のアルバムは今までで一番、その言葉に対して何でそのコードなのか、そのリズムなのか、そのキメなのかに、1つ1つ意味があるんですよ。メンバーチェンジして有機的にいろんなことが絡み出してて、今はすごくいい状況が出来たなって思ってます」

“やってやったぜ!”っていう感覚はやっぱりありましたね

――もうここで取材終わりでOKってぐらい、いっぱいいい言葉もらってるな(笑)。でも、実際のレコーディングは、姉さんがtokyo pinsalocksにGHEEEにと忙しいし…。

「サポートもやってるし、KAMっていうユニットもやってたりして、そっちでもデカいフェスに出たりしてるんで、なかなかね…。だから毎月2曲ずつぐらいのペースで録ってたんですよね。その間に姉さんともナベちゃんとも話をするし、今回はギターもほとんど自分で録って、自分を見つめる時間もすごくあったんで、なんかそれも良かったんですよね。今までだったら2週間ぐらいでガッとレコーディングして、出来たものをアルバムと呼ぶ、みたいな感じも無きにしも非ずだったんですけど、今回はアルバムのために必要な曲を、結果徐々に揃えていく流れになったから、ロックンロールっていう筋は通してるんですけど、結構バリエーション豊かなんじゃないかな。『YU-REI Song』(M-7)みたいな曲は昔だったら書けてないと思うし。あと『感光』(M-11)が最後に入ってるんですけど、この曲だけ唯一肩の力を抜いてないんですね。震災があった3月11日の夜から12日の朝にかけて詞を書いて…最後の“生きていて”っていう言葉のために曲を作ったようなところはあります。震災があった日はもう感情でしか言葉を書けなかったけど、やっぱり作品として整理して伝えようって気持ちになったし、どんどん肩肘張らない曲がいっぱい出来てきた分、最後にどっしり芯がある曲を突き詰める気になったのはありますね。それって今までのレコーディングのスケジュールでは出来なかっただろうし、『PARADOX PARADE』のときの“メンバーが失踪しました。悔しいっす。ナメられたくないっす”で11曲作りましたじゃない。やっぱりアルバムとしてすごく健康的だと思うし、カラ元気でもないから、対バンに“お宅のバンドよりウチの方がカッコいいです”って言いたくなる(笑)。そういう強がりじゃない、図に乗ってる感が出てきたなぁって(笑)」

――もう絶好調な感じがするね~(笑)。

「今までは根拠はないけど自信があるみたいな態度だったんですけど、今は間違ってたら間違ってたで仕方ないし、それも恥ずかしいと思わないようになってきてる。そのときそのときに自分が信じられるものをちゃんと選んでいかなきゃダメな気がするし、もしかしたら俺が音楽で発信したことによって、バンドとかと関係のない生き方をしてる人にも届くんじゃないかって、今は思ってるんですよね。やっぱり人に届けたいし、今必要なものとしてロックをやってる気持ちがあるので」

――いやいや、ホントにストロングやわ、このアルバムは。それこそ曲順も、『感光』の後にガツンとくる曲でも終われたはずが、この曲のまま終わるのにもすごく意味を感じるというか、今の話を聞いて合点がいった感じが。

「逆に言うと俺はそんなに強いわけでもないんです。いっぱい弱音も吐いて曲を書いてる。今は“俺はこうなんですよ”って押し付けるよりは、“どうですか?”って問いかけたい。『I LOVE YOU』の最初の1フレーズからもう、“YOU”のことを意識してるんで」

――まぁ“アルバム”とはよく言ったもんで、ホントに“記録”というか、2011年のa flood of circleであり、佐々木亮介の人生をパッケージした感じがしますね。

「ロックシーンちゃんと立て直さなきゃいけないっていう想いがあったから、去年はこのアルバムを“2011年、日本代表のアルバムなんです”って言いまくってたんですけど(笑)、ホントにそう思ってて。俺が今を楽しんでる感じ…やっぱり単純に楽しい、気持ちいいと思ってやってる音楽が、今苦しいと思ってる人にとってのポジティブさにいつかつながったらいいなと思うし。去年、ビーディ・アイの前座をしたんですけど、そのときもお客さんは“シーン”だったし、4文字言葉ばっかり言ってたけど(笑)、ひるまなかったなぁ。そういう意味でも、自分がホントのロックンロールを知った年だったんじゃないかな。やっぱり震災みたいなレベルのことも、自分の身内のことも含めて、それがあっても転がって、自分の生き方をちゃんと歌う、歌い続けるっていうのが一番カッコいいことなんだって気付いた。これからどうなっていくかは俺にも全然分かんないけど、逆に言うと自分を疑わず誰がいなくなってもやっていくんだって決めてるから、“これでOK!”っていう強さになったかなと思ってます」

――今回のアルバムが出来上がったとき、どう思いました?

「今までみたいな“何とか出来て良かった…”みたいな安堵感よりは…」

――出来て良かった(笑)。

「“やってやったぜ!”っていう感覚はやっぱりありましたね。“これでしょ!”って。例えばジャケもそうだし、姉さんが入って最初に出した『Miss X DAY』っていう曲があるんですけど、曲としてはちょっと『ZOOMANITY』の世界を引きずってるのが分かるから敢えて入れないとか、このアルバムのためのディレクションと判断を1つ1つしてきたなぁと。あと、やっぱり自分の人生だと思って書いてるから、例えば今インタビューしてくれてる奥さんだったり、スタッフだったり、お客さん…全部同じ1対1だと思ってやってるんで。そこはホントにブレなくなってきてますね。前はしがみついてるニュアンスだったのが、今は打ち出せてる。安心感とは違う“してやったり感”というか、ドヤ顔ってヤツが出たんじゃないかな(笑)」

普段は普通の人間でも、ロックをやってるこの1曲3分間だけは無敵でいたい

――今回、長い期間をかけてアルバムを作っている間にもずっとライブはしていて。それこそ姉さんも交えてどんどんブラッシュアップしていってると思うんですけど、バンドとしてライブの現状はどうです?

「実はライブが一番苦労したかもしれないですね。2011年の上半期はホントに土台を作るための期間だったなと。ある意味、1年目のバンドみたいなところがあるじゃないですか。リズム隊が変わるとやっぱり全然違ってくるから、そこは正直すごく苦労しました。でも、それこそさっき言ったビジョンがハッキリあったから、あんまり回り道はしなかったですけどね。逆に言うと半年でそれが出来たのも今では自信になってるし。とは言え、まだまだ組み立ててるところがあるので、今回のツアーでもっと完璧な形が見えてくるかもしれない。そうやって良くなっていくのがバンドの醍醐味だなって、楽しんでやってますけど」

――HISAYOさんぐらい技術と経験があるベーシストが入っても、バンドはそう簡単には回らないのが面白いよね。

「俺も面白いと思いました。音楽ってもちろん人同士がやってるからまず気持ちがつながってなきゃ出来ないんだけど、それをどう噛み合わせるのかがすっげぇ難しいことなんだなって。特に愛とかロックンロールって、言葉としてはあるけど口では説明出来ないじゃないですか。だからこそ音を出してる気持ちもあったし、気持ちを言葉にした以上のところの到達点が、やっぱり音楽にはあるんだなって。それはやっぱり美しいと思うんですけど、同時に自分の未熟さも感じましたよね。ただ、このタイミングで原点回帰しながら先を見れたのは良かった。だからホントに別の意味で1stっぽいというか、出発点に来たんじゃないかな」

――俗に言う第2期じゃないけど。

「ホントそうですよね。正直もう第4期ぐらいですから(笑)。でもまぁデビューしてから結局3年しか経ってないんで。前まではいろいろと力を貸してくれる人に感謝する気持ちもあったんですけど、逆にまだ感謝するのは早いなと。もっとやっていかなくちゃいけないことが、自分のやるべきことが見えてきた。余計なことやってる場合じゃねぇよ、浮気してる場合じゃない」

――他のインタビューでも“意外と自分がごちゃごちゃ考えちゃう人間だ”って言ってたもんね(笑)。

「それはもう間違いないですよ。いやでも、分かって頂けるんじゃないかと(笑)」

――アハハハハ(笑)。

「ごちゃごちゃ考えてるからこそフィーリングを信じるのもあるし、打たれ弱いんで“辞める”って言われたら“マジかぁ~!?”ってなっちゃう(笑)。そこは何とも中途半端なところもありますけどね。でもそれは曲作りにはいい要素になったりするんで」

――最初から完全無敵のヤツより、ケガの痛みを知っててそれでも戦うヤツの方が、やっぱり強いよ。

「うん。普段は普通の人間でも、ウルトラマンじゃないですけど、ロックをやってるこの1曲3分間だけは無敵でいたいっていうのはやっぱりあるから」

――それこそ、2月から過去最高の本数のツアーもあって。コレを終えたときにまた、今後バンドがどうなるかっていうのがすごく分かるかもしれないね。

「うん、そうですね。もう、“証明ツアー”だなって感じですよ」

――関西には2月に神戸、3月は京都、4月は大阪と毎月訪れると。またシビれるメンバー紹介を楽しみにライブハウスに会いに行きますよ。それではその再会まで!

「ホント待ってますよ。ありがとうございました!」

Text by 奥“ボウイ”昌史

(2012年2月22日更新)