ホーム > インタビュー&レポート > 佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2022 今年は満を持して、パリを舞台に若き芸術家たちの 愛と運命を描いたプッチーニの傑作『ラ・ボエーム』を贈る。

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2022

今年は満を持して、パリを舞台に若き芸術家たちの

愛と運命を描いたプッチーニの傑作『ラ・ボエーム』を贈る。

(2/2)

グランド・オペラの魅力にどっぷりと浸かる喜びを約束したい-佐渡裕

玉木:僕が佐渡さんから兵庫のオペラシリーズの話を聞いた時に、ええっと驚いたのが、あるお客さまから人の死なないオペラをやってほしいとお願いがあったということなんです。オペラってどうしても最後は登場人物が死ぬんですよ。で、死んだあとでブラボー!って声が飛んだりするのがオペラの魅力であったりするわけで、そういうところにオペラの本質があるんだけども…今回は死にますね。

佐渡:死にますね。去年の『メリー・ウィドウ』もすごく盛り上がったんですが、2008年の最初の『メリー・ウィドウ』は本当にこの劇場でしか作れない、面白さがあったと思うんです。佐藤しのぶさんが出てきただけでも会場には拍手が起こったり、兵庫のオペラが定着した作品だったんですよ。ところが次の年が『カルメン』でした。演出にいろいろ暴力的なことがあったりして、前の年にオペレッタの『メリー・ウィドウ』でみんなでわあって拍手して、これがオペラやっ!て盛り上がったところにそんなのをやったものだから、サイン会でお客さまから「佐渡先生、こんなに人が死ぬ作品は嫌やわ」って言われて…。それで、いやオペラっていうのはたいてい人が死ぬんですって話をさせていただいたんです。

佐渡:『ラ・ボエーム』のミミの死に方というのは『椿姫』でヴィオレッタが最後に「私は生き返った」と言って元気を取り戻したように死んでいくとかではなくて、とても切実にロドルフォとの思い出を言葉にして、第1幕の2人が出会った時であるとか、手の温もりとか、そんなことまでを音楽が示して眠るように死んでいきます。登場人物が死ぬというオペラのひとつの標準が描かれているんですね。

佐渡:『ラ・ボエーム』のミミの死に方というのは『椿姫』でヴィオレッタが最後に「私は生き返った」と言って元気を取り戻したように死んでいくとかではなくて、とても切実にロドルフォとの思い出を言葉にして、第1幕の2人が出会った時であるとか、手の温もりとか、そんなことまでを音楽が示して眠るように死んでいきます。登場人物が死ぬというオペラのひとつの標準が描かれているんですね。

玉木:最近はミミの捉え方もだいぶ変わっていますね。昔はミミと言えば純情可憐で、愛している男性と出会いながらも結核で死んでいくという弱々しい女性でした。この頃はかなり違っていて、ろうそくの火をもらいに行く第1幕のところから、自分でろうそくの火を吹き消して、自分から仕掛けてロドルフォを自分の方に向けるというような演出が出てきている(笑)。

佐渡:だってものすごく短い時間で2人は出会って、下で友達を待たせている間に恋人になってしまうんだから、不思議といえば不思議ですね(笑)。なので今回は船ですけど、ミミは若い人たちがそこで色々なことを喋ったり、どんちゃん騒ぎをしたりするのをずっと前から見ていたということは十分考えられますよね。だからロドルフォのこともあるいは前から知っていた。ミミが何か仕掛けていくというのも、ありはありでしょうね。

玉木:オペラの演出で何が面白いかと言うと、音楽もセリフも全然変えずに物語がどんどん現代風に変わっていったりするところ。オペラという言葉はラテン語で作品を表す OPUS(オーパス)の複数形から来ていますから、そういった演出も含めて、音楽や歌やお芝居や、装置、衣裳などの総合芸術の面白さがあると思います。さて、今回はどうなるのでしょうね。

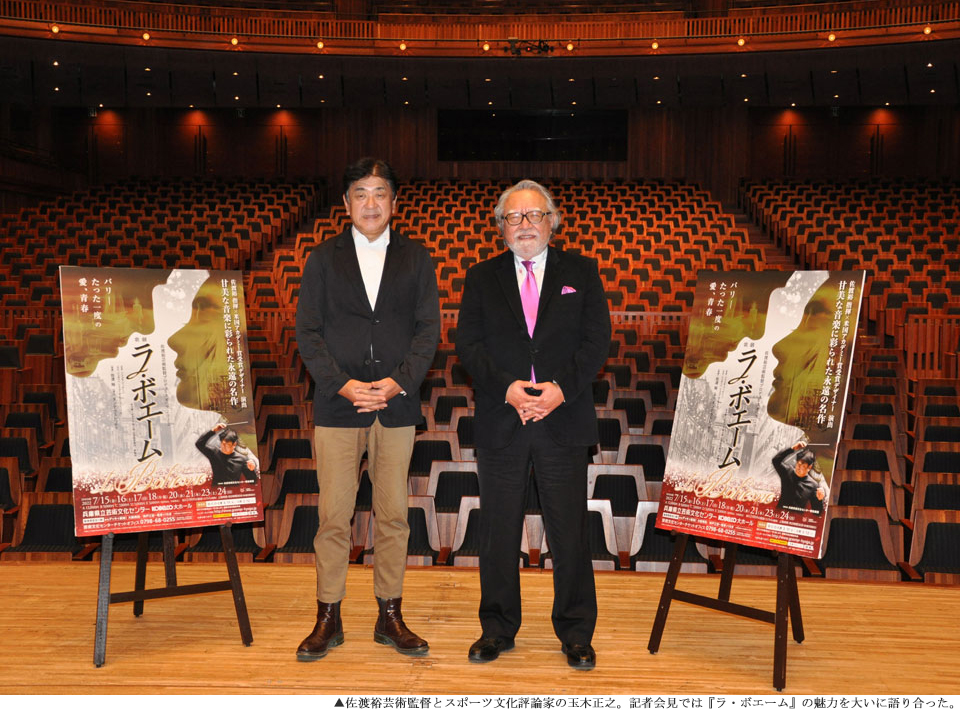

佐渡:オペラの魅力っていうのは、人間の生の声が直接この2000人の客席に響きわたるいうこと。そして歌はある、オーケストラがある、お芝居はある、素晴らしい装置や衣装がある、そういう総合芸術であることの魅力です。プッチーニという人は劇場へ来るお客さんの心理といったものをよくわかっていた作曲家で、彼がオーケストラに与えているもの、歌手たちに与えているものというのは間違いなく彼の天才の証明だと思います。ただメロディが美しい、リズムが人に刺激を与える、そんなもんじゃないです。温度から湿度、寒さ、人の気持ちや病気であることや、喜びや切なさ、そういった感情というものがセリフではなく、音楽によって何倍にも何倍にも拡大して表現されている。『ラ・ボエーム』は本当に素晴らしいオペラだと思います。どんな風に幕が開くのかまだまだわからないし僕自身にとっても大きな冒険ですけど、これから少しずつ勉強を深めて行きたいと考えているところです。そして『メリー・ウィドウ』の面白さとはまったく違う音楽の魅力や、グランド・オペラの中にどっぷりと浸かってもらう大きな感動をお約束したいと思っています。〔2022年2月25日 兵庫県立芸術文化センターにて〕

▲ダンテ・フェレッティによる舞台デザインより。第3幕 パリ、アンフェール関門

(2022年3月10日更新)

Tweet Check

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2022

『ラ・ボエーム』-La Bohème-

【音楽】ジャコモ・プッチーニ

【台本】ジュゼッペ・ジャコーザ

ルイジ・イッリカ

全4幕/イタリア語上演

日本語字幕付き/新制作

【指揮】佐渡裕

【演出/装置・衣裳デザイン】

ダンテ・フェレッティ

【演出補】マリーナ・ビアンキ

【合唱指揮】シルヴィア・ロッシ

【装置】フランチェスカ・ロ・スキアーヴォ

【照明】マルコ・フィリベック

【衣裳補】小栗菜代子

【装置助手】マッシモ・ラッジ

【舞台監督】幸泉浩司

【プロデューサー】小栗哲家

【出演/ダブルキャスト】

〔7/15.17.20.23〕

【ミミ】フランチェスカ・マンツォ

【ロドルフォ】

リッカルド・デッラ・シュッカ

【ムゼッタ】エヴァ・トラーチュ

【マルチェッロ】

グスターボ・カスティーリョ

【ショナール】パオロ・イングラショッタ

【コッリーネ】エウゲニオ・ディ・リエート

【ベノア/アルチンドーロ】

ロッコ・カヴァッルッツィ

【パルピニョール】清原邦仁

【ロドルフォ】

リッカルド・デッラ・シュッカ

【ムゼッタ】エヴァ・トラーチュ

【マルチェッロ】

グスターボ・カスティーリョ

【ショナール】パオロ・イングラショッタ

【コッリーネ】エウゲニオ・ディ・リエート

【ベノア/アルチンドーロ】

ロッコ・カヴァッルッツィ

【パルピニョール】清原邦仁

〔7/16.18.21.24〕

【ミミ】砂川涼子

【ロドルフォ】笛田博昭

【ムゼッタ】ソフィア・ムケドリシュヴィリ

【マルチェッロ】髙田智宏

【ショナール】町英和

【コッリーネ】平野和

【ベノア/アルチンドーロ】片桐直樹

【パルピニョール】水口健次

【ロドルフォ】笛田博昭

【ムゼッタ】ソフィア・ムケドリシュヴィリ

【マルチェッロ】髙田智宏

【ショナール】町英和

【コッリーネ】平野和

【ベノア/アルチンドーロ】片桐直樹

【パルピニョール】水口健次

【合唱】ひょうごプロデュースオペラ合唱団

ひょうご「ラ・ボエーム」合唱団

ひょうごプロデュースオペラ

児童合唱団

【管弦楽】兵庫芸術文化センター管弦楽団

【公演日程】

7月15日(金).16日(土).17日(日).

18日(月・祝).20日(水). 21日(木).

23日(土).24日(日) 全8回公演

各日14:00開演(13:15開場)

A席-12,000円 B席-9,000円 C席-7,000円

D席-5,000円 E席-3,000円(消費税込)

【会場】兵庫県立芸術文化センター

KOBELCO大ホール

【主催】兵庫県、兵庫県立芸術文化センター

【制作】兵庫県立芸術文化センター

【問い合わせ】

芸術文化センターチケットオフィス

0798-68-0255