ホーム > インタビュー&レポート > 「お風呂は暮らしの中の余白みたいなもの」 生田斗真×濱田岳×橋本環奈ら豪華共演! 小山薫堂が提唱した“湯道”を自身の完全オリジナル脚本で映画化 映画『湯道』企画・脚本を務めた小山薫堂インタビュー

「お風呂は暮らしの中の余白みたいなもの」

生田斗真×濱田岳×橋本環奈ら豪華共演!

小山薫堂が提唱した“湯道”を自身の完全オリジナル脚本で映画化

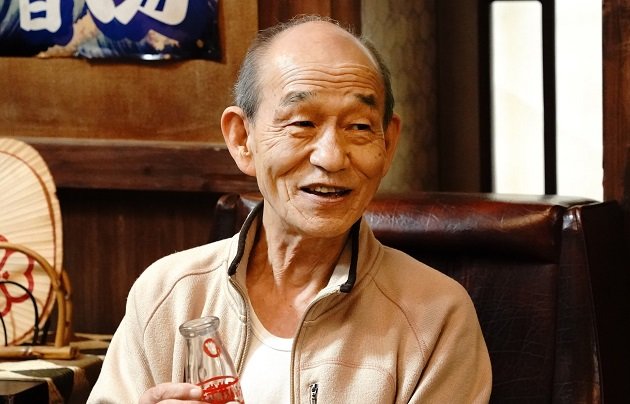

映画『湯道』企画・脚本を務めた小山薫堂インタビュー

『おくりびと』で脚本を務めた小山薫堂が提唱する、日本人の入浴に対する精神をつきつめた“湯道”を、鈴木雅之監督ら『HERO』シリーズのスタッフ陣が映画化した人間ドラマ『湯道』が、TOHOシネマズ梅田ほか全国にて上映中。ある日突然、実家の銭湯「まるきん温泉」に戻ってきた兄・史朗と兄の替わりに銭湯を継いだ弟・悟朗、銭湯の看板娘、そして常連客たちとの日常をハートウォーミングに描く。

生田斗真が主演を務め、弟・悟朗を濱田岳、「まるきん温泉」の看板娘・いづみを橋本環奈、さらに、小日向文世、夏木マリ、角野卓造、柄本明ら豪華俳優が名を連ね、窪田正孝、吉田鋼太郎も特別出演している。そんな本作の公開に合わせ、小山薫堂が作品について語った。

──"湯道"は、小山さんのお風呂好きが高じて生まれたのでしょうか?

そうですね。それこそ、保育園や幼稚園の頃から銭湯が遊び場でした。

──小山さんのお好きな銭湯というのはどのようなお風呂なのでしょうか?

僕は、番台に座っている方や銭湯を経営していらっしゃる方の人柄やキャラクター、哲学や生き方など、そういうものに触れることが好きなんです。そういう話をしてくれる方や、寡黙であっても、ものすごく誇りを持って経営している方やいい湯を作るんだという熱い思いを持っている方の銭湯が好きですね。その次に味というか、時間によって研磨されたような雰囲気のあるお風呂が好きです。

──実際に「まるきん温泉」のセットを見た時はどのように感じられましたか?

すごく考えられていると思いました。関東式でも関西式でもなく、ハイブリッドな感じで。番台の前での芝居についても計算されて作られているので、すごく名作だと思います。

──劇中には柄本明さん演じる風呂仙人など印象的な人物もたくさん登場しますが、登場人物はどのように作り上げられたのでしょうか?

風呂仙人に出会ったことはないですが(笑)、あれは自分の理想とする生き方というか、完全に架空です。メインの登場人物は、それぞれどういう設定で、どういう価値観を持っているのかを逆算して作っていきました。夫婦一緒が幸せな人もいれば、定年後の夢が幸せだという人もいて、幸せのベクトルはみんな違うので、幸せや価値観の多様性を考えてキャラクターを作っていきました。

──小山さんが脚本を書かれた『おくりびと』の中にも銭湯のシーンがありました。しかも、本作で「まるきん温泉」に通う夫婦を演じていた吉行和子さんが銭湯の経営者で、笹野高史さんが銭湯のお客さんという設定で、本作との繋がりを感じました。

元々、銭湯が好きだったので『おくりびと』にも銭湯の描写を入れました。それは、笹野さんが演じた火葬場で働く男性が「火を焚くのが上手いから俺が銭湯を継ぐよ」という台詞を入れたかったからです。でも、『おくりびと』の銭湯のシーンで一番言いたかったことは、主人公が子供の頃、「人前では泣きたくないけど、銭湯の中では泣ける」ということでした。

──そうだったんですね。

今回、脚本を書く時に笹野さんを設定して書いたわけではありません。誰が笹野さんをキャスティングしたのか僕は存じておりませんが。きっと、笹野さんは銭湯が似合う人なんです。銭湯に入っていそうな感じがしますよね、笹野さんは。ああいう方と銭湯で出会いたいと思いませんか?

──確かにそうですね。

知らない町で銭湯に入った時に居そうですよね。全然関係ない話ですが、一昨日別府へ行って、地元の銭湯に行ったんです。(番台に)おばちゃんがいるんですが、男性の裸なんて見慣れているから「ちゃんと脱いで」って言われて。その後も話をしたりして、そういう地元の人との触れ合いも湯の楽しみなんです。劇中で笹野さんが言う、「当たり前の幸せって、失って初めて気づくんだよね」という台詞があるんですが、それが笹野さんにはすごく似合う。気づかない幸せに気づかせてくれるような方だと思います。

──小山さんは大学時代から京都によく来ていらっしゃったそうですが、何かきっかけがあったのでしょうか。

僕の祖母が貸衣装をやっていて仕入れで西陣に行くので、幼い頃によくついてきていたんです。そこで京都の雰囲気に魅せられて、子どもながらに、この街いいなと。京都弁の美しさみたいなものにも惹かれて、大学時代は京都のバーでボトルキープをしていました。本当は隠れ家が欲しかったんですが、学生の身分で住む所なんて持てないので。でも、ボトルキープしておけば、その店の常連になれて夜の実家ができると思ったんです。

──京都のどの部分に惹かれたのでしょうか。

京都は街が小さいからいいんです。僕はお店をはしごするのが好きなので、いろんなところを転々とするときに、例えば河原町から祇園までもすぐですし。バスに乗れば移動も楽です。小さな浅いせせらぎのある川が随所にあって、そういう風景が好きですね。京都に行かなければ多分"湯道"はなかったと思います。12年前に料亭の経営を引き継いで、それで初めて京都で本格的に仕事をすることができたんです。

──下鴨茶寮がきっかけだったんですか?

下鴨茶寮がきっかけですね。下鴨茶寮は三千家(京都の茶の家元である表千家、裏千家、武者小路千家の三家)と繋がっていて、三千家の茶事を下鴨茶寮で引き受けていたことが"湯道"に繋がる大きなきっかけでした。

──湯にも「道」があると感じたきっかけはあったのでしょうか。

湯にも「道」があると感じたというよりは、お茶が「道」になったんだったら、他にも日常生活の中で「道」になるものがあるんじゃないかと思った時に、お風呂だと思ったんです。

──初めて"湯道"を提唱された時の周囲の反応はどのようなものでしたか?

冗談なのか本気なのかわからないような反応でした。最初は、浅泉家、深泉家があったら面白いなと思ったんです。浅泉家は、浅い湯船で、いわゆる西洋式だから寝転がって。温度はぬるめでちょっとラグジュアリー。一般的な人はこっちを好む。深泉家は肩までつかる熱い湯で、どっちかと言うとストイックな。本筋は深泉家なんですけど、時代的には浅泉家の方が人気で...みたいなことを考えていたんです。

──すごく面白いですね。

京都・大徳寺の真珠庵の和尚に「"湯道"をやりたい」と言ったら、「それはいい」と言ってくださったんですが、「浅泉家、深泉家を作りたい」と言ったら、「京都で"セン"で遊んだらあかん」と言われたので、浅泉家、深泉家はやめて、"湯道"1本でやることにしました。そのうち流派が分かれてくると、いつかそういうものができるかもしれないと思っています。

──劇中、男湯、女湯で桶を合図のように鳴らすシーンがありましたが、あれはどこかの地域にあるのでしょうか?

ないです、ないです。この間も、この映画を3回観た友だちから「"ロン・ヤス会談"って本当に風呂に入ったの?」と聞かれて(笑)。「入ったわけないじゃん」と言いました。「調べたけど出てこないからオフレコの話なのかと思った」と言われました。

──では、本当にある風習や出来事は描かれているのでしょうか?

本当にあることは何もないんじゃないかな。ただ、「湯道文化振興会」は存在します。3年前に作って、去年初めて、入浴を「文化」へ昇華するために、特に輝かしい功績を遺した個人・団体等を表彰する「湯道文化賞」を創設して、大徳寺真珠庵で表彰式をやったんです。すごく励みにしてくださって、賞をもらったことで人生の記憶に残る足跡になったとおっしゃってくださいました。だから、もしかすると本物の"湯道"にとって、この映画がマイナスに作用しているんじゃないかと思うこともあるんです。

──どういうことでしょうか?

カルト教団みたいなところなんじゃないかとか(笑)。本当は、真面目にお風呂文化の世界への発信と日本のお風呂屋さんを守るという使命を感じながらやっているんです。

──「湯道文化振興会」のHPで小山さんがおっしゃっているように、水道水が飲める国は世界で9か国しかない中で、水道水を沸かして毎日お風呂に入るのは日本だけですよね。改めて、それは当たり前のことではないのだと感じました。

今フランスではSDGsの意識が高いから、水を沸かしてそこに人が入るなんてエネルギーの無駄だし、シャワーでいいのになんでそんなことをするんだという考え方になっているそうです。フランスでは、バスタブがどんどん減っているそうで、高級ホテルもバスタブを置かない方がSDGsに配慮しているというブランディングができると聞いてびっくりしました。

──そんな流れになっているんですね...。

僕は、お風呂に入ることによって心の余裕が生まれると思っています。お風呂に入るとリラックスしたり、ブレイクタイムを自分の中に作ることでやる気も起きるし、お風呂をなくしてはいけないと思っています。

──2025年の大阪・関西万博で小山さんは「いのちをつむぐ」という食文化にまつわるテーマを担当されていますが、"湯道"に通じるものがあるように感じました。

お風呂と全く同じで、僕は「食」も気づきのスイッチだと思っています。万博ってどうしても未来を見せたがるじゃないですか。未来はこんなに明るいんだよって。1970年の時は経済成長の中にあったので、まさにそうだったと思います。当然、万博は未来社会のショーケースじゃないといけないんですが、僕は未来の食というよりは、今当たり前のように食べているものを改めて考え直し、そこに感謝が生まれることによって自分の中の気づきに繋がり、それによって行動変容が促されるというテーマにしました。

──当たり前に感じていることにこそ、気づきがある、と。

そういう意味では"湯道"に似ています。"湯道"も、当たり前だと思っていたお風呂で気づきを得て、いわゆる幸せの感じ方が変わればいいなというのが一番大きなテーマになっているので。お風呂の中で思い浮かぶことや考えることってすごく多いはずなんです。お風呂に入ることでリラックスできて雑念がとれるのか、凝り固まっている常識をリセットできるのかわかりませんが。それとも血の巡りが良くなっているせいなのか、僕はお風呂の中で閃くことが多いですね。

──確かに、お風呂がリラックスタイムになっている方は多いと思います。

お風呂は、暮らしの中の余白みたいなものなんじゃないかと思うんです。人間は大体、何か目的に向かって行動していますが、お風呂につかっている時は目的なんて何も考えないですよね。目的がないから行き詰まることもないですし、「フー」「ハー」という深いため息をつくことができて、息抜きになるのがいいんだと思います。それは人生にも必要なことなんじゃないかと感じています。

──そういう考えというのは、どのように思いつくのでしょうか?

新しい企画を考える時もそうですが、僕は宇宙人の気持ちになってみるんです。自分が宇宙人だったらどう思うだろう? と。例えば、「やかん」は湯を沸かす道具ですが、もし水もない星から来た宇宙人が見たら? と考えるんです。冷たいものを沸かすという概念がそもそもないかもしれないとか、色々妄想する。そうすると、当たり前だと思っているけど当たり前じゃないことっていっぱいあるんじゃないかなと思うんです。それが新しい閃きのきっかけに繋がっていると思います。

──先ほど、京都に行かなければ"湯道"はなかったとおっしゃっていましたが、茶道をはじめとする「道」にも以前から興味を持っていらっしゃったのでしょうか?

「道」に、そこまで興味を持っていたわけではありませんが、下鴨茶寮でお茶の世界の方と付き合うようになって、「道」にすることによってそこに新しい文化が生まれる、その素晴らしさや強み、世界に発信できる分かりやすさみたいなものを感じて、「道」ってすごいと思ったのがきっかけでした。それが"湯道"に繋がっています。

取材・文/華崎陽子

(2023年3月14日更新)

Tweet Check

Movie Data

『湯道』

▼TOHOシネマズ梅田ほか全国にて上映中

出演:生田斗真 濱田岳 橋本環奈

小日向文世 / 天童よしみ クリス・ハート 戸田恵子 寺島進

厚切りジェイソン 浅野和之 笹野高史 吉行和子 ウエンツ瑛士 朝日奈央

梶原善 大水洋介 堀内敬子 森カンナ 藤田朋子 生見愛瑠

吉田鋼太郎(特別出演) 窪田正孝(特別出演) 夏木マリ 角野卓造 柄本明

企画・脚本:小山薫堂

監督:鈴木雅之

【公式サイト】

https://yudo-movie.jp/

【ぴあアプリ】

https://lp.p.pia.jp/event/movie/250303/index.html

Profile

小山薫堂

こやま・くんどう●1964年6月23日、熊本県生まれ。「カノッサの屈辱」「料理の鉄人」など斬新なTV番組を数多く企画・構成。初の映画脚本となる『おくりびと』(2008)では、第60回読売文学賞戯曲・シナリオ部門賞、第32回日本アカデミー賞最優秀脚本賞、第81回米アカデミー賞外国語映画部門賞などを受賞した。ご当地キャラクター「くまモン」の生みの親でもある。

お風呂愛好家で、現代に生きる日本人が日常の習慣として疑わない「入浴」を、「茶道」「華道」「書道」に並ぶ日本文化へと昇華させるべく、2015年より、「湯道」を提唱し、2020年には「一般社団法人湯道文化振興会」を設立した。現在、「湯の記」を綴っている「湯道百選」を連載中。