ホーム > インタビュー&レポート > 「いつも“嬉しく”嫉妬することを求めている」(水谷) 『TAP -THE LAST SHOW-』 水谷豊監督&HIDEBOH(タップダンス振付・監修)インタビュー

「いつも“嬉しく”嫉妬することを求めている」(水谷)

『TAP -THE LAST SHOW-』

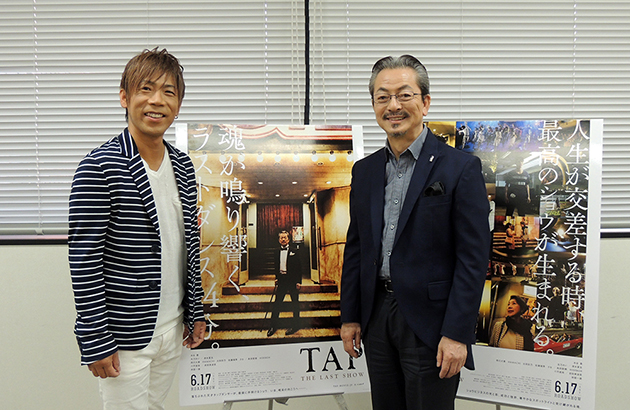

水谷豊監督&HIDEBOH(タップダンス振付・監修)インタビュー

栄光と挫折を味わった伝説のタップダンサーを主人公に、ショウビジネスの光と影を描く映画『TAP -THE LAST SHOW-』が梅田ブルク7ほかにて上映中。本作は、俳優の水谷豊が40年以上温め続けてきた企画を、自ら監督と主演を務め撮りあげたもの。主要人物には水谷がオーディションで見出した若手ダンサーを起用している。そこで、初メガホンをとった水谷豊監督とタップダンスの振付と監修を担当した、日本のタップ・シーンを牽引するHIDEBOH氏にインタビューを行った。

――初監督作で「タップ」を題材にしたきっかけは何だったんですか?

水谷:小さいころからチャップリンが大好きだったんです。小学生のころには彼の伝記を読んだりしました。その後も、フレッド・アステアやジーン・ケリー、ジンジャー・ロジャースらの作品に夢中になって、それが後にタップへの思いに繋がった。チャップリンも含めて、全部が自分の中では“タップダンスの世界”なんです。それで、誰もがスポットライトを浴びたいと願う、でもなかなかうまくいかない若きタップダンサーたちの世界を描きました。

――水谷さんは以前から身のこなしや姿勢にどこかパントマイム的な部分があったりして、タップやショー、チャップリンの世界などがお好きだと知り、納得しました。

水谷:タップダンスの世界を描いた映画を作りたいと思ったのは僕が23歳のときなんですが、思い返せばそんな思いをずっと持っていたので、自分の動きにも出ていたんだろうなと思いますね。

――この映画でタップの世界を初めてご覧になる方のために実際のタップの世界は今どういう状況なのか教えていただけますか?

HIDEBOH:多くのダンサーたちがダンス1本で食べていくのは厳しい状況だと言えるでしょうね。とくに日本は。たくさん練習が必要でとてもストイックな世界なんですが、それをどこで披露するのかということです。バイトなど普通の仕事をしながら趣味としてタップを続けるのか、でもいつかはプロになりたい。そういったショービズ界の光と影をこの映画は表現しています。

――劇中のオーディション場面でもそうでしたが、披露する場が限られているから応募が殺到するんですね。

HIDEBOH:この映画のオーディションにも500名以上の方が受けに来てくださいました。踊りたくても踊れないっていうことですよね。映画のオーディション場面はとてもハードですが、昔の先生は竹刀とか持っていて、足が下がると叩いたりすることもありました。まさに昔の芸事の世界ですね。なので、足がもたなくなってきて座り込んでいってしまうというのはかなりリアルなんです。

――では、実際のオーディションも?

水谷:実際はあんなに(映画のように)怖くないですよ(笑)。審査にはHIDEBOHさんにも入っていただいて「どれだけトレーニングしているか」「これからどこまで出来るようになるか」とか、僕らが見ただけでは分からないような部分を、HIDEBOHさんに見ていただけたのが心強かったですね。

HIDEBOH:撮影があるのでそれに間に合うかどうか。書類にはタップ歴10年と書いてあるけどどんな音色を出すのか、どういう足の動きをするのか。それは責任を持ってシビアに見ないといけないと思って見させていただきました。

――“音色”と仰いましたが、確かにタップダンサーは、ダンサーであり、ミュージシャンのような要素もあるように感じました。

HIDEBOH:そうですね。タップは強弱だけでなく、ダイナミクスさやなめらかさなどいろんな表現ができます。音楽にも旋律があるように、音楽に合わせて憂いなどの気持ちを音で表現することができる。ダンスの素養もありますけど、楽器と捉えるとニュアンスも伝わるのかなと思います。

――メインキャストには数人HIDEBOHさんのお弟子さんも含まれていますね。オーディションでキャストに選ばれた方々にはどんな魅力がありましたか?

HIDEBOH:役者、ミュージカル経験者、タップ10年していますという方などいろんな方がいたんですが、うちの仲間は役者でもないですし現場には連れて来ていたんですがオーディションにはもともと参加していなかったんです。でも1回記念にチラッと仲間のタップを監督に見ていただけないかなと思って、オーディション外で「2,3分で終わるんで見ていただけませんか」と無理やりお願いをしたんです。するとそこでまさかの大抜擢。連れてきた子たちが役をいただいてスクリーンに出るという奇跡的なことが起きて僕も驚きました。

――演技経験がゼロに近いダンサーたちの起用に戸惑いはありませんでしたか?

水谷:タップが出来る役者にするか芝居はしたことないけど本物のタップダンサーにするかギリギリまで悩んでいたんですけどね。HIDEBOHさんのところで子どものころからタップを勉強してきたようなお弟子さんたちだったんですが、僕の目で見ても分かるくらい別次元のパフォーマンスをそこで見せてくれました。「この子たちなら吹き替えなしで撮れる!と、そこで迷いは吹っ切れましたね。HIDEBOHさんにも「もっと早く出してよ」って言ったんですよ(笑)

――演出で意識したことは?

水谷:自分が思う世界にたどり着きたいと思っただけなんですよ。全体でたどり着きたいところもあるけど、いざ撮ろうとするとワンシーンワンシーンでたどり着きたいところがあった。そうするとどうやってそこにたどり着こうかということを伝えていただけで、何をどう演出したのかは細かく覚えてないんです。

――劇中には教訓のように印象に残る台詞がいくつかありました。例えば「チャンスに“もう一度”はないんだよ」とか。

水谷:実際チャンスなんて何度もあるものじゃないですよね。もっと最悪なのはチャンスに気づかないこと。チャンスって恵まれているような響きだけどチャンスが人を不幸にさせることもある。チャンスの捉え方も才能なんじゃないですかね。

――チャンスが人を不幸にするとは?

水谷:僕たちの仕事は1人ではできないんですよね。例えば、チャンスが来たときに素晴らしい人と出会って出来たことも、それを自分が一人でやったことだと思ってしまうとそこから落ちていくんですよ。素晴らしい出会いに気づかず自分が素晴らしいんだと思ってしまう…。チャンスの残酷なところでもありますよね。

――ほかにも「ライバルがいないと上へ行けない」という台詞もありました。

水谷:若いときから俳優をやっていると、そのときそのときでいろんなスタイルの役者がいるんですよね。みんなそれぞれですし、自分にはできないことをやっている人に対しては“嬉しく”嫉妬するんです。“嬉しく”嫉妬したいんです。それがまた自分を次に向かわせてくれる。いつも“嬉しく”嫉妬することを求めていろんなものを見たりしていますね。

――今回、若者たちの素晴らしいタップにも“嬉しく”嫉妬されたのでは?

水谷:しましたね。この映画については20代から考えていて、40代位までは自分がステージで踊るつもりだったんですよ。ところが60代です。この年齢になって映画を作れることになった。いつの間にか自分が踊るような年齢ではなかった。もっと早く、若いころに映画を作っていたら僕が映画の中で踊って、観客を僕が思い描くような別世界に連れては行けなかっただろうなと実感しているんです。強引かもしれませんが神様は僕がこの年齢になるまで待たせたんじゃないかとさえ思えます(笑)。映画『TAP -THE LAST SHOW-』の若いダンサーたちのショーで観客を別世界に連れて行けたらと思います。よろしくお願いいたします。

(2017年6月20日更新)

Tweet

Movie Data

©2017 TAP Film Partners

『TAP -THE LAST SHOW-』

▼梅田ブルク7ほかにて上映中

出演:水谷 豊

北乃きい / 清水夏生

西川大貴 HAMACHI

太田彩乃 佐藤瑞希 さな

六平直政 / 前田美波里

岸部一徳

【公式サイト】

http://www.tap-movie.jp/

【ぴあ映画生活サイト】

http://cinema.pia.co.jp/title/170338/

Event Data

舞台挨拶決定!

日程:6月24日(土)

会場:OSシネマズミント神戸

14:00の回終了後 ※完売

会場:梅田ブルク7

15:50の回終了後 ※完売

登壇者(予定):水谷 豊

日程:6月25日(日)

会場:T・ジョイ京都

9:30の回終了後

※6/24(土)17:00まで販売中!

登壇者(予定):水谷 豊、岸部一徳