日本で初めて「世界記憶遺産」に登録された

炭坑絵師・山本作兵衛のドキュメンタリー

『坑道の記憶~炭坑絵師・山本作兵衛~』

大村由紀子プロデューサーインタビュー

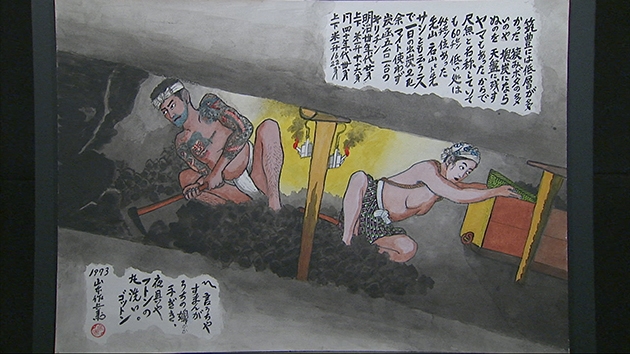

炭鉱生活を描いた絵・日記と、それを生み出した炭鉱絵師・山本作兵衛の素顔に迫るドキュメンタリー『坑道の記憶~炭坑絵師・山本作兵衛~』が10月3日(金)まで第七藝術劇場にて上映中。還暦を越えて坑内夫から炭鉱絵師となった山本作兵衛の人物像と、2011年に日本で初めてユネスコ世界記憶遺産として登録された、類稀な観察眼により記された山本作兵衛の作品を通じて、炭鉱生活の詳細を克明に描くのと同時に、明治から大正、昭和へと移りかわる社会の変遷も映し出していく。そこで、大村由紀子プロデューサーに話を訊いた。

――ユネスコ世界記憶遺産と言えば、有名なところで「アンネの日記」などありますが、山本作兵衛さんの作品が登録されたことから本作は企画されたのでしょうか?

山本作兵衛さんについては、わたし自身、福岡で生まれ育ちましたので、地元では展覧会も度々ありましたし、その度に放送されていたニュースなどでなんとなく知っていました。でも、わたしがRKB毎日放送に入社した平成元年にはすでに作兵衛さんはお亡くなりになってから5年経っていたので、2011年に「世界記憶遺産に登録された」という報道で、こんなすごい方が福岡にいらした。たくさんのものを残されたんだ。と改めて知ったところからですね。

――それからどのように取材を進めていかれたんですか?

まずは作兵衛さんについて書かれた本を読んだり、画集を見たりしました。世界記憶遺産に登録されながらも福岡以外の方は、ほぼ作兵衛さんのことを知らない。でも、RKBには作兵衛さんに関するたくさんのアーカイブがあるんだから、ここから発信して、作兵衛さんを全国の方に知っていただきたい。そういうものを作らなければいけないと思いました。それで、2013年7月に47分の番組でテレビの特番として放送したんです。

――もともとはテレビの特番として作られそこから映画化という流れだったんですか?

もともとテレビを作る段階からガシガシ取材をして、放送後に長尺版に編集しなおしたものを劇場公開するというスキームを最初から立てて作りました。テレビの放送は1回きりですが、映画なら何年先でも何回でも全国どこででも上映できますもんね。テレビは誰にでも分かりやすいような構成で作りましたが、映画は興味のある方しか観ませんから構成を完全に変えて、作兵衛さんの絵と人柄に特化して作りなおしました。

――映画を念頭に置いてテレビ番組を作るというのは、通常のテレビ番組を作るのとどういう違いがあるんでしょうか?

まず、テレビと映画では著作権の扱いが違うんです。とくに音楽に関してテレビはJASRACと包括契約を結んでいるので何でも使い放題。だけど映画は違います。なので、テレビの段階から(フォークシンガーで『ナージャの村』などに携った)小室等さんにお願いしてオリジナル曲をつけました。テレビの場合は、音効さんがその場面ごとにいろいろ音をつけていくんですが、その場面のために作った音ではないのでどうしても全体通すとバラつきが出るんです。でも、映画は全体通しての統一感が必要だと思いましたので最初からオリジナル曲で行くぞと。

――なるほど。

あと、映像に関しても、全て自前の映像です。例えば、NHKからニュース映像を購入するとなると映画上映の際にまた著作権が引っかかり追加料金が必要になるんです。音楽はオリジナル。映像は全て自前というのをテレビの段階から意識して取材を進めて作りましたね。

――映画の中には過去の映像がたくさん出てきますよね。

全てRKB毎日放送のライブラリーです! ニュース映像に関しては検索できるようになっているんですが番組の中で紹介されたようなものは見ないと分かりませんから、石炭の匂いを感じる(笑)ものを片っ端から見て、抜き出して。それで筑豊炭田の歴史と、衰退していく様子を見た作兵衛さんが「これは残さなくては」という思いで絵に書いていったという時代背景、それと作兵衛さんがどんな人だったのかを語る作品を作りました。作兵衛さんが歌ったりお話されたりする姿から伝わるものも大きいと思いましたので。

――RKBでのメインのお仕事は何をされていたのですか?

昔はテレビやラジオでアナウンサー、今はテレビ編成がメインの仕事です。ローカル局ですし、映画製作だけに没頭は出来ず、二足のわらじ、三足のわらじを履いている状態で、仕事を終えてから家に持ち帰って映像の中身を確認していました。作兵衛さんの絵だけをただ見せられても今の若い人たちには伝わらない。どういう環境だったのかやその苛酷さはライブラリーにあった映像を挟めば、視覚的に分かりやすいでしょうし。

――この映画の肩書としては、プロデューサーで監督ではないんですね。

そうですね。最初は社外の取材ディレクターにおまかせしようと思っていたんですが、RKBのアーカイブを入れたりだとか社内の作業が多くなってきて、わたしが取材に行ったものもありますが、素材を集めてわたしが構成をするという形でプロデューサーと構成という立場です。

――大村さん自身、作兵衛さんのことはなんとなく知っていたとのことですが県内での認知度もそういった感じなんですか?

作兵衛さんはとっても記録魔だったので、どこのテレビに出たかメモを残されていますし、アーカイブを見る限り、1960~70年代には結構テレビに出ていらしゃったので、その当時は有名人だったのかもしれません。でもやっぱり県外ではまったく知られてなかったですね。

――わたしも失礼ながら全然存じ上げなくて…。どういった経緯で世界記憶遺産に登録されたんでしょうか。

もともとは九州・山口の産業遺産を文化遺産にしようという話があったんですが、結局それは登録に至らず。イコモス(国際記念物遺跡会議)の調査隊が来て食事会をする際に、作兵衛さんの絵をバーっと貼っていたら「アレは何だ」と目に止まったようです。そこで、マイケル・ピアソンさんという世界遺産の研究者の方がバックアップしてくださり、田川市と福岡県立大学が推薦してエントリーしたら、日本初のユネスコ世界記憶遺産に通ったんです。

――政府は絡んでいないんですね。

政府はもともとノータッチなので勝手にしてくださいって感じでPRもしない。この後に政府が推薦して登録された「御堂関白記」と「慶長遣欧使節関係資料」は国宝で国立博物館で展覧会したりしてるんですけどね。あと、作兵衛さんの絵は普通の画用紙に描かれているので、年に2回、30枚づつ1ヶ月に限り展示するという保存に関する厳格なルールがあるんです。世界記憶遺産に登録された絵が約600枚あるというのに、みなさんに簡単に見ていただけない状況で…。それもあって知られざるものになってしまっています。2011年5月に世界記憶遺産に登録されたときは一応、新聞の一面も飾り、田川市石炭・歴史博物館も人が詰め掛けたんですけどね。

――約600枚もあるんですもんね。同じような絵が数枚あって、その中に同じ人が書かれているのが面白いですよね。記憶で書いているからこそ。

そうなんです。同じ場所を鏡に写したように反転して描いてらっしゃるんですが、反転しても同じ人が書かれているんです。何かを見て書いたのではなく、それで記憶で書いたんだなというのが分かるんですよね。

――あと、実際に後山として炭鉱婦をされていたおばあさんの証言も面白かった。

取材を進めると、筑豊の町で生まれ育った方は「あの歴史を残さないと」という思いがあるように感じます。筑豊の炭坑を知っているおばあちゃんから聞き取りをして、それを小学校とかで伝え教えるというような活動をされている方にご紹介いただいたおばあちゃんなんです。あと、「

ボタ山であそんだころ」という絵本を出版された石川えりこさんという今60歳くらいの絵本作家の方にもお会いしたんですけど、彼女ももともと筑豊のご出身で自分が生まれ育った炭鉱の記憶を残さなきゃと思って絵本を書いてらっしゃるんです。

――当時は子どもだった世代ですね。

先日、石川えりこさんのご実家に伺ったんですが、おじいさんが日鉄のエリートだったので、昭和初期にライカとか高価なカメラを持っていらっしゃって写真を残されていて。日鉄の購買部の写真を見せてもらったんですが、銀座のデパートガールみたいなものすごくオシャレな人がいて、物もたくさん売られていて、本当に栄えていたんだなという片鱗を見ました。作兵衛さんが絵を描かれていたのは明治の末期から大正までがメインでその後も炭鉱で働かれてはいるんですが、その隆盛を極めていた時代の絵を多く残されています。RKBは1958年開局で、炭鉱が衰退していくところからしかフィルムが残っていないのですが、筑豊が隆盛を極めたのは戦前なんですよね。映像としては残っていない時代のものを記憶で残して下さっている。

――ただ一方で差別視されるところもあるんですよね。

三池の方は大企業だけど、筑豊はそうでなく中小の山がたくさんあって農村としてはもともと豊かな土地です。そこの山に近いところで石炭がみつかって掘り出すわけです。それで、炭鉱の近くに閉鎖された炭鉱社会が出来て、そこに農村から離脱してきた人や刑務所から出てきた人たちが集まった。豊かな人たちから見ると異質な人たちが集まる吹き溜まりのようなところがあったんでしょうね。納屋制度という、まず借金を背負わされた状態でそこに叩き込まれて、借金を返すために働く。でも、あまりに辛いから夜逃げをする。夜逃げがみつかって捕まったら見せしめとしてひどい暴行を受けるということもあったようで。そういうものも作兵衛さんは絵で残していらっしゃる。見せしめもありますし、過酷な労働ですからたくさんの方が亡くなられたと思います。でも作兵衛さんの絵からは、いきいきとみんながそこで生きていらっしゃった息吹を感じられるんですよね。貴重なものを残してくださったなと本当に思います。

――また、現在のベトナムでの炭鉱の場面があることで、危険なことも記録として残してくださったから、今へと繋がるということが伝わってきます。

本当に大変な現場なのにみなさん明るいんですよ。表面的に周りがとらえる労働と、実際に働いていらっしゃる方々の思っていることのギャップがあるんですよね。みなさん骨が太くてがっしりしていて、たくましく日々生きていらっしゃる輝きが見えるんですよね。

――また、映画には描かれませんが、同じエネルギーとして原発のこともちょっと頭に浮かびました。

実を言うとそれも入れようかと一瞬思ったんですよ。炭鉱は文化を生んだが、原発はすべてを壊す…。でも、そっちに傾いていくと作兵衛さんの映画じゃなくなってしまうので押しとどめました。炭鉱を描くとなると他にも題材はいろいろあるんです。朝鮮人強制連行や女性の炭鉱婦に絞って1時間の番組も映画も作れるでしょう。でも、それらを入れていくとてんこ盛りになりすぎてしまうので、あえて作兵衛さんの描かれた絵の世界、作兵衛さんの映画を作るんだという気持ちでここまで絞って作りました。

――作兵衛さんの映画だけど、今に繋がっていると感じる作品だとわたしは思いました。

名もない炭鉱夫の方がまじめに実直に働いて絵を描かれた。背景が見えるとより絵が味わい深いものになるんですよね。作兵衛さんの絵と人柄と筑豊炭田の歴史を知っていただくために作りました。ただ観ていただいた方々の琴線に触れるのは女炭鉱婦なのか、実直に生きることの素晴らしさなのか、汗水流して働いてきた人がいたから近代化を支えて今があるとか、どこか引っかかるポイントがあると思うので、そこでお楽しみいただけたらと思います。

――この映画を作ったことで今思うことは?

子供のころ、1970年代。筑豊は昔炭鉱があったけど無くなったことによって社会的な問題が山積していて生活保護世帯がやたらと多かった。貧困問題で犯罪も多かったような側面がニュースなどで報じられていました。このことについて、福岡県民としても、地元の放送局に入る時に必ずどこかで向き合って、それを知った上で伝えて行かなければならないというのは入社のときから思っていました。ただ、経歴で言うとその後はバラエティーとかもやりましたし、子育てしながら働いた時期もありました。担当が決まっていると忙しさにかまけてなかなか別の仕事に手を出すことはできないというところもありましたが、このタイミングでこの作品に関わることで自分の故郷に少し向き合えたのかなと思います。この映画を観た20代の方に「何もかも知らないことだった」と言われたことがあるんですが、確かにそうだと思います。なので、できれば若い人にも多く観てもらいたいですね。

――そういえば、文部科学省 特別選定(成人向き)とありますが、この成人向きって何なんですか?

社会教育に役立つ映画なので、文部科学省の選定制度に申請したんです。青少年向きと成人向きとふたつあるのでふたつとも。それでどちらも選定をいただいたんですが、“特別”選定というのはひとつグレードが高いんです。『アナと雪の女王』とかも特別選定です(笑)。青少年向きも選定いただいているので、文部科学省のお墨付きではある作品です。でも、成人向きは特別選定で青少年向きはどうして選定なのかという理由について教えていただけないんです。

©Yamamoto Family

――内容は年齢問わず薦められるものですが、理由はこの絵だったんでしょうか。

最初はこの絵の裸かなとか思ったんですけど、この彫り物なのかもしれません。今では、どれも刺青(イレズミ)と言いますが、オシャレで自ら入れているようなものは彫り物。入れ墨は、罪人の証として入れられたもので実は名称が違うんですよ。事故が合った時に身元が分かるように入れていたのではないかという説もありますが、彼らはオシャレで入れていたんじゃないのかな。真相は教えていただいていないので分かりませんが。「え、R18なの?」と思った人がいたようですがそうではありませんので(笑)! 教材にしたいというようなお話もいただいていますし、小学生くらいのお子さまにもお勧めできる映画です! よろしくお願いいたします!

(2014年9月21日更新)

Check

大村由紀子 プロフィール

おおむら・ゆきこ●福岡市出身。RKB毎日放送報道センターの報道副部長。1989年、RKB毎日放送入社。アナウンサーとして情報番組やニュースのキャスターを務めたあと、2000年から報道部記者に。ニュース取材と並行して報道ドキュメンタリーを制作。2010年東京支社テレビ編成部。2014年4月より本社報道部記者。主な作品に「母は闘う~薬害肝炎訴訟原告・山口美智子の20年~」(08年/芸術祭優秀賞、日本民間放送連盟賞優秀賞、ギャラクシー賞選奨など)、「知られざる更生保護の現実~社会

Movie Data

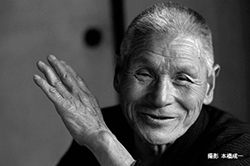

作兵衛さん ©本橋成一

世界記憶遺産に登録された山本作兵衛の炭坑記録画

©RKB毎日放送

絵を描く山本作兵衛

©RKB毎日放送

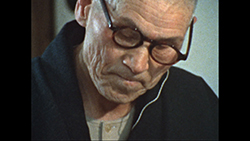

絵を描く山本作兵衛の表情

©RKB毎日放送

『坑道の記憶

~炭坑絵師・山本作兵衛~』

●10月3日(金)まで、第七藝術劇場にて上映中

【公式サイト】

http://rkb.jp/koudou_no_kioku/

【ぴあ映画生活サイト】

http://cinema.pia.co.jp/title/165423/

★第七藝術劇場HP

http://www.nanagei.com/

Event Data

舞台挨拶決定!

【日時】9月27日(土)・28日(日)

13:15の回

【場所】第七藝術劇場

【登壇者(予定)】

大村由紀子プロデューサー

【料金】通常料金

世界記憶遺産とは?

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が1992年から実施している遺産事業のひとつ。歴史的に貴重な文書などを保全し、デジタルデータにして世界に広く公開することを目指している。代表的なものは、フランス人権宣言、アンネの日記、ベートーベン交響曲第9番の自筆譜などが登録されている。