「問題提起が目的ではないですからね。

やっぱりボクの作品にあるのは「対立と葛藤」だと思うんですよ」

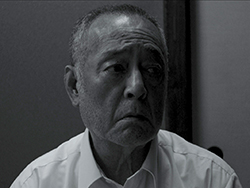

『春との旅』の仲代達矢をふたたび主演に迎えて描く

誰の身にも起こりうる極限状態の家族の物語

『日本の悲劇』小林政広監督インタビュー

1999年よりカンヌ国際映画祭に日本映画で初の3年連続出品を果たし、その後も『愛の予感』(07)で第60回ロカルノ国際映画祭金豹賞、『春との旅』(10)で毎日映画コンクール日本映画優秀賞など国内外の数々の賞を受賞、コンスタントに意欲作を発表し続ける小林政広監督の最新作『日本の悲劇』が9月7日(土)より大阪十三・第七藝術劇場、大阪九条・シネ・ヌーヴォ、追って京都、神戸でも公開される。

『春との旅』の仲代達矢をふたたび主演に迎えた本作。がんに侵され余命いくばくもない不二男(仲代)と、彼の年金を頼りに暮らす無職の息子(北村一輝)。医者の制止を無視して帰宅、「ミイラになって死ぬ」と宣言し、自室に閉じこもり孤立する父の行動に息子は混乱。壁越しに思いをぶつけ合いながら、不二男はかつてそこにあった幸せな過去をも思い返す。扉と同様に固く閉じた父の心のゆくえは──。

「年金不正受給事件」に着想を得た物語は、2000年代半ばから社会問題をテーマにシナリオを書いてきた小林政広監督のスタイルをより研ぎ澄ませたものといえるが、目を見張る映像にも特色が発揮されている。そこで小林政広監督に撮影や映画作りを軸に話をきいた。

──101分という長さは、はじめから決めておられた?あるいは結果的にこの長さになったんでしょうか?

「編集していて、最初に上がったのは90分台だったんですよ。タイトルもわりと大きく出たので、ちょっと短いなと思って。やっぱり100分を少し超えたくらいにしようと。そう考えていたら101分になったんです」

──取材前に調べていて気づいたんですが、小林監督の前作『ギリギリの女たち』(12)も本作と同じ101分。また小林監督は映画監督、フランソワ・トリュフォーを敬愛されていることも知られています。トリュフォーの作品でいうと、『夜霧の恋人たち』(68)が101分ですし、『大人は判ってくれない』(59)もほぼその長さ。どこか意識されたのかな? と、ふと思ったんです。

「そういう訳じゃないんですが、なんとなくそのくらいのサイズが自分にいちばん合っているのかな。最近は特に」

──3年前に公開された『ワカラナイ』も104分でした。このくらいが感覚的にも作りやすい長さ、ということになるのでしょうか?

「ウディ・アレンの映画ってだいたい90分くらいなんですよね。トリュフォーだと100分と少し。監督によって、自分の語れるストーリーの尺っていうのがあるんじゃないですかね」

──それは陸上競技でいう短距離走、中距離走、マラソンのようなもの?

「うん。それぞれ語りやすい長さがあるんでしょうね」

──小林監督はそれが100分前後なんですね。さて、今回は横長のシネマスコープで作られています。同じく仲代達矢さん主演、小林正樹監督作の『切腹』(62)が念頭にあったそうですが、小林政広監督のフィルモグラフィーを遡ると、『海賊版=BOOTLEG FILM』(99)もシネスコのモノクロ作品ですよね?

「『海賊版=BOOTLEG FILM』は監督として2本めの映画。トリュフォーの2本めの『ピアニストを撃て』がシネスコ、モノクロだったんで、それでやってみようと。ラストがスキー場のシーンというのも一緒にしようと思って、わりと考えて狙ったんです。今回は、仲代さんとの『春との旅』に続く第2弾という感じで考えました。あの作品のイメージには黒澤明監督の『乱』(85)や『どですかでん』(70)、それと『生きる』(52)などがあってね。自分の頭の中でシーンを浮かべながら撮っていました。今回はホン(=シナリオ)を書く段階から『切腹』があったんです」

──『切腹』は武家社会を舞台にした作品。設定にある貧困などは『日本の悲劇』と共通しています。

「内容の面でもそうなんですが、回想シーンが入ってくるシナリオの構成や、すごく限られた空間の中でのやりとりが多いこと、主人公を“ある覚悟を決めた男”にしようというところなどを、『切腹』からのモチーフにしていますね」

──『切腹』は武家屋敷とその庭先を中心に、『日本の悲劇』は木造の古い一軒家の中でだけ物語が展開する。モノクロ映像で余白の多い空間処理も意識的に引き継いでいるのかなと感じたのですが、いかがでしょう?

「いや、それはあまりなかったですね。現場で画(え)を見ながら決めていったんです。ただ、今回の作品は“モノクロ”“パートカラー”といわれていますが、デジタルではモノクロは通用しないというか、かつてのフィルムの時代の表示であって、やっぱりデジタルでは“カラー”なんですよ」

──そのお話は興味深いです。詳しくきかせていただけますか?

「デジタルだと“モノクロ風”なんです。今回もカメラマンに「モノクロで仕上げたい」と言って、一回めのカラコレ(色彩補正)で上がってきたものを見たんですよ。すると、昔のモノクロになっている。昔のモノクロっていうのは黒が出ないんです。いわゆる“真っ黒”が出ない」

──色ムラ、グラデーションがあったり?

「モノクロの黒ってグレーでしょう? 白黒じゃなく、グレートーンなんですよ。モノクロのフィルムだから、モノクロと言っているだけのことで。今回の『日本の悲劇』だと、キッチンの奥で仲代さんと北村一輝さんが話しているシーンがあるじゃないですか? 最初から2カットめかな。あそこは画面の右側に家具などがあって、最初にカメラマンがカラコレを行ったときには、全部そのディテールが出ていたんですよ。もちろん、そうなるようにライティングをしているので普通の撮影方法なんですが、それだと面白くない。だから「全部色を乗っけてくれ」と言ったんです」

──あのカットは画面の半分強が真っ黒です。塗り潰した、ということでしょうか?

「実はあそこにはいろんな色が入っている。じゃないと真っ黒にならないんです。カラコレの技術者も「そんなに真っ黒に潰しちゃっていいんですか!?」と言ったんですが、そのままだと面白くないので、「いいからとにかく」と。ウディ・アレンの『マンハッタン』(79)、あれはモノクロで撮っているんですよ。だから全体がグレートーン、灰色っぽい感じ。ただ、そのあとに作った『スターダスト・メモリー』(80)は、カラーフィルムで撮ってモノクロ処理をしているから、すごくコントラストが強い。その感じにしてくれと」

──白黒のコントラスト比が高いのは、そういう過程を踏まえていたんですね。昨年取材させていだいいたときにも、監督の映像へのこだわりをうかがいました。たとえば本作で繰り返される回想シーンも、固定カメラの位置は同じでも場面ごとに微妙にアングルが異なっています。

「仲代さん演じる不二男がこもっている部屋があるでしょう? 回想シーンは、その部屋を全部取っ払ってね、スタジオの外から望遠レンズで撮っています」

──望遠を使っていたんですね。

「こもった部屋で不二男が座って回想するじゃないですか? それは目の前で展開されていたことなんですが、遥か彼方で行われているように見せたかったんです」

──『春との旅』もそうでしたし、前作『ギリギリの女たち』でも最も重要かもしれないシーンを、途轍もなく遠くから撮っている。小林監督の映画の特徴として、カメラと俳優と間の“隔たり”を感じますが、これはどういった理由からでしょう?

「近くにあると、役者がカメラを意識して芝居をするんですよ。そうすると、“お芝居”になっちゃうんです。ただカメラの前でお芝居をしている風にしか見えなくなってしまう」

──監督の日記をまとめた書籍『映画監督 小林政広の日記』にもある表現、「作りもの」ということでしょうか?

「うん。そうなってしまう。だからどこにカメラがあるか気づかないくらい離れて撮っていると、役者はどのくらいのサイズで撮られているのか掴めないし、カメラの存在を意識しないで芝居ができる。演じている方は、不安なのかどうなのか分からないんですが、その方が芝居がね、自然な感じがするんですよ」

──仲代さんの背中を撮っているカットが多いのもその表われでしょうか。演じる側からの反応はどうでしたか? 『春との旅』でご一緒した仲代さんは監督の撮影スタイルを把握しておられたと思いますが、他の方から何か意見があったりは?

「どうなんだろう……。北村くんはあまりそういう経験がなかったみたいで、前に彼と一緒に映画を作った頃は、近くからワイドレンズで撮っていた。望遠レンズを使うようになったのは最近なので、最初はちょっと戸惑ったみたいですね」

──そうした心理が表情に出ている瞬間があるかもしれないですね。今回の『日本の悲劇』は、「年金不正受給」「無縁社会」など社会問題がストーリーに組み込まれているので、観る側もテーマを重視してしまうかもしれませんが、俳優の表情の変化もみどころかと思います。そして社会問題は、小林監督がずっとモチーフにしてきたもの。『日本の悲劇』は、そのスタイルをよりシンプルに、不要なものを削ぎ落とした作品だという印象も受けました。

「そうですね……あまり変わっていないんですけどね(笑)。その時々に起こった事件、今回は東京・足立区の年金不正受給事件がシナリオを書くきっかけにはなったんですが、ドキュメンタリーを作っているわけではないし、再現ドラマを作っているわけでもない。やっぱりボクの作品にあるのは「対立と葛藤」だと思うんですよ。人と人が出会ったり、自分の中にあるものとかね。そういうものをどうやって描くか? ボクはそれにいちばん興味があって、それが面白いので、作っているものは変わらないといえます」

──その上で毎回、新しい試みが見られますよね。『ギリギリの女たち』は、東日本大震災の被害に遭った気仙沼を舞台にしていましたが、瓦礫を一切写していない。でもそこで演技をしている俳優たちには瓦礫が見えている。その心理を演技へ反映させた点に監督の挑戦があったかと思います。今回だと、シネマスコープというサイズがまず目を惹きます。

「スタンダードサイズかシネスコ、どちらかでいこうと思ったんですが、考えてゆく内にスタンダードは少し違う気がした。でもデジタル、シネスコで撮るとなると、機材の面で結構難しくなってくるんですよ。というのは、普通のHDカメラだとビスタサイズ。シネスコサイズにするのはなかなか難しい。単純に天地を切れば済むかというと、そうではないらしくて。たまたま、カメラマンの大木(スミオ)さんが「RED ONE」というカメラを持っていたんです。それもHDカメラですが、スーパー35と同じサイズなんですよ。(横長比が)2:1のシネスコサイズ。それだったらそのまま使えるということで、このサイズになりました」

──本作では仲代さん演じる不二男が密閉された空間に自ら身を置く。密室感とシネスコとの掛け合わせは面白いですね。また、仲代さんと北村さんは壁で遮断されているので、先ほどお話いただいた「人の対立」が別々の異なる空間で行われる。そこにはサスペンスの要素も生まれますね?

「そうですね。話を作っていったらそうなったんですが、難しいなと思って。単に切り返しで、仲代さんとこちら側にいる息子の義男とをカットごとに撮っていっても面白くないじゃないですか? 顔だけを撮っているのなら、“壁”というものがあってもなくてもいいことになってしまう。壁があることをどう表現するかと考えた結果、ああいう撮り方になったんですけどね」

──ふたりがひとつのフレームに収まる場面の有無、そこにも断絶の度合いを見出せるかもしれません。壁の存在や外の状況を想像させるための音の使い方も効果的ですが、切り返しといえば、最後のシーンで思ったことがあって、ラストで北村さんが部屋を出ていきますよね。北村さんのショット、次に“写真”のショットで切り返して出ていくという撮り方もあったと思うんです。ところが実際は、観る人に一瞬「あれっ?」と思わせる結末になっている。あのアイデアは最初からあったのでしょうか?

「あれはね、台本では「食事をして出てゆく」、ただそれだけだった。でもずっと撮っていて、「どう考えてもこれは綺麗事では終われないな」と思ったので、仲代さんと北村さんの状況をはっきり知らせるために、前日にセリフを足して言ってもらったんですよ。シナリオでは、ラストはスーツを着た息子が立ち直った設定になっていた。でも、「そうはならないだろう」と」

──そうだったんですか!? 完成した作品と随分違っていたんですね?

「撮っていきながら「義男はそんなに変われないよ」って思って。撮影が終わって、翌日はラストシーンの撮影だというときに、仲代さんと北村さんに「ちょっと相談があるんです。ラストシーンをこういう風に変えようと思うんです」と持ちかけたんです。最後まで食卓のテーブルは雑然としていますが、実はそのときにはもう片付けていて。それをまた戻して、「こう撮りたいんです」と言ったら、仲代さんは何だかムッとした顔をしていなくなっちゃった(笑)。着替えに行ってしまって」

──そんなことが(笑)

「北村くんの方は、「……うーん、それはどうなのかな」って言うんだよね。で、「ちょっと明日まで考えさせてくれ」と言って帰った。そのあと、着替え終わった仲代さんとすれ違ったら、「いや、そっちの方が絶対面白い」と言ってくれました。いずれにしてもラストシーンの撮影に仲代さんはいないんですが、一応知らせておいた方がいいと思って伝えたんです(笑)。仲代さんがその日に「そっちの方がいい」と言ったんだから、北村くんがどんな返事をしても、この案でいこうと美術の人とも話して設定を変えました」

──あとは北村さんの反応ですね。どうでしたか?

「翌日、「昨日一晩考えました。やっぱり監督の言う方がいいと思います」と。「やっぱりそうか」と思ったんですが、ただちょっと気持ち悪いし、嫌な余韻もある。言ったはいいものの、「これ、ほんとにいいのかな?」とも考えました。でも、あの戸の前で(変更した)最後のセリフを北村くんが言う、それを見ていたスタッフも「いいですね」と言ってくれたんでね」

──ご覧になる方の想像力を喚起する、持ち帰るものが多いのは変更したアイデア、映画で観られる結末ですよね。綺麗事ではない方を選択した、つまりリアリティを重視された訳ですが、監督は元々はシナリオライターで、現在までずっとシナリオを書いておられます。作劇とリアリティのバランスはどう取っておられますか?

「ミニマムな中で、映画ってどのくらいリアルに作れるのかなと考えています。ある時期、『バッシング』(05)の頃からですが、リアリズムみたいなものを突き詰めて映画を撮っていきたいと思うようになった。それまでは「映画を信じていた」と言えばいいのかな。「映画って嘘だ」っていう前提でね」

──『バッシング』は当時話題になった、2004年の日本人イラク人質事件が下敷きになっています。それまでは虚構、フィクショナルなものの可能性を感じていた、ということでしょうか?

「それを自己模倣するようになってきたんですね、作っていきながら。香川照之さん主演で『フリック』(04)を作って、自分の持っている引き出しが空になってしまったと感じた。ボクはトリュフォーを好きだったこともあって、それまではいわゆるリアリズム、ドキュメンタリー的なものを否定していた訳ですよ。でも、そうも言っていられないと。「あれはしない、これもしない」と決めていたことを全部してみようと思って作ったのが『バッシング』でした。そこから今の方向へ行ったんですけどね。ただ、それもそろそろ厳しいかなと(笑)」

──可能性はまだまだ、ですよ(笑)。今日もトリュフォーの名が何度か挙がりましたが、監督は著作、過去のインタビューなどで、しばしば彼の「映画は常に反抗でなければならない。それが反体制にまで至らないまでも、つねに、反抗でなくてはならない」という発言を引用されています。小林監督の信念のようになっているところもあるかと思いますが、『日本の悲劇』にもこの言葉は当てはまる、しっくり来るのではないでしょうか?

「うーん、そうですね。ただ、問題提起が目的ではないですからね。何か扇動しようとかね。そういうのは何もなくて、面白い状況だから作ったというのが正直なところです。でも、「右向け右倣え」でみんな右を向いている中で、ひとりぐらいは左を向いている人間がいてもいいんじゃないかな。そういう思いは持っています」

「タバコとコーヒーの匂いのする大人」がめっきり減ってしまった昨今。一抹の寂しさも覚えるが、小林政広監督は会う度にその匂いを漂わせる数少ない人物。取材当日ももちろんそうだったと、ささやかなことながら記しておきたい。その小林監督の舞台挨拶が大阪公開初日9月7日(土)、第七藝術劇場で午前10時30分からの上映後、シネ・ヌーヴォで14時10分からの上映前に行われる。京都シネマ、神戸アートビレッジセンターでは9月21日(土)に公開予定。

(取材・文/ラジオ関西『シネマキネマ』)

(2013年9月 6日更新)

Check