ホーム > インタビュー&レポート > 稀代の天才落語家の落語哲学とその人生を追った シネマ落語&ドキュメンタリー『映画 立川談志』 公私共に親交の深い松尾貴史も談志を振り返る!

稀代の天才落語家の落語哲学とその人生を追った

シネマ落語&ドキュメンタリー『映画 立川談志』

公私共に親交の深い松尾貴史も談志を振り返る!

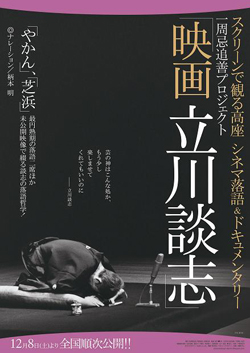

2011年11月21日に鬼籍に入った稀代の落語家、立川談志。「人間の業の肯定」「イリュージョン」「江戸の風が吹く」など、独自の落語哲学を築き、東西を越えて落語界に多大なる影響を与えた談志の高座が、スクリーンによみがえる。上演演目は、2005年10月12日に国立演芸場でかけた『やかん』と、2006年12月2日に三鷹市公会堂でかけた『芝浜』の二席。前者は“イリュージョン落語”の代名詞とも謳われ、後者は十八番の一つに数えられ、絶大な人気を誇る演目だ。さらに、これら二席ともDVD未収録と、レアな映像を楽しめる。高座のシーンの合間には、未公開のドキュメンタリー映像を盛り込み、プライベートやインタビューシーンを紹介。そこにはひたむきに、そして真摯に落語に向き合う姿勢と、あふれんばかりの愛情が見え隠れ。毒舌で破天荒と、そのパーソナリティが注目されることの多かった談志だが、生涯にわたって古典落語に挑戦し続けた“天才”の素顔も目撃できる作品となっている。

そんな本作について、公私ともに親交の深かった松尾貴史が語った。まず、談志の十八番である『芝浜』について。

松尾貴史(以下、松尾):『芝浜』は人情の三大噺で、上方の滑稽噺と違うし、かける人も少ないでしょうけど、米朝師匠がホール落語を盛んにする前は、『芝浜』もそんなにかけられるものじゃなかったと思うんですよね。僕が勉強不足なのかもしれませんが、ホール落語が盛んになって、トリにじっくり人情ものを聴きたいという声が多くなって、本当は滑稽噺をやりたいけどお客様が納得しないものをやらないと、というようなことがここ何十年かで起こって、『芝浜』はそんな噺になっていったんでしょうね。そんな中で、談志師匠がなさっていた『芝浜』というのは、ある程度まで意識的にコントロールなさっていても、いつしか勝手に転がっていって予想外の出来になるということを、ご自身が人体実験するような感じでかけていらっしゃる節もあったのかなという気はしますね。登場人物が勝手にしゃべり始める、おかみさんが予想外のことを口走るというようなことが、ご本人にとっても面白いものだったのではないでしょうか。「ミューズ(芸の神)が降りてきた」とおっしゃっていましたけど、あれだけの域に達した方にしか分からない、充実感というか、突き抜けた感じというか。そういうことが、しょっちゅう出てくる現象が起きるネタだったんでしょうね。

続いて、『映画 立川談志』の中で好きなシーンについては…。

松尾:やっぱり僕ね、落語をやっているところが好きですね。どこからこんなスタイルというか個性、落語家としての人格、パーソナリティが生まれるのかと、そこが見えるんです。なので、噺を聴きに来ているような感じで見てました。ドキュメンタリー部分に関しては、中入りで挨拶している時に見た光景のような、そんな気分でしたね。これは余談ですが、本当は迂闊に行けないのですが、以前も中入りの時に行くとね、“Gパンで出て、お前なんかやれ”って言われて。国立演芸場の時でしたが。その時は、六代目 松鶴師匠の物まねをやって下りたんです(笑)、Gパンで座布団に座って。僕は松鶴師匠の『らくだ』の出だしあたりを真似してやったんですけど、そしたら師匠がそれを真似なさったんですね。それね、談志一人会のCDで残ってるんですよ、その部分が。CDでは、わけのわからん変な声を出して始まってるんでけど、それは、僕がやった真似を師匠が真似してはるんです。その部分が残ったのは、ちょっとうれしかったですね。高校の時にラジオでハガキを読まれた時のような気分でした。そんなことが起きるのでなかなか、師匠の近くには行けませんでしたが、でもつかず離れずで。実際に遠くの方から「うわ~、いてはるわ~」とか、「お弟子さんに何か言うてはるわ~…。え~!違うんかいー!」とか突っ込んでる感じの空気が、ドキュメンタリー部分にありました。

そして改めて立川談志の魅力を聞いた。

松尾:中村勘三郎さんとすごく似ている存在というか。似通っているというのではなく、共通した思いとか、前例主義になっていこうとする古典の世界を「そうじゃないよ」という方向に導いていかれる方だなと思いますね。現代が古典の世界に生きるかということで悶えて、あがいて。でも、実際にそれに対してちゃんと成果を出してきたお二人で。そういう感じがすごくします。ましてや活動力、耳目を集める才能、華、個性がけた違いであるということに関してもそうですね。去年から今年にかけて、この国が失った宝は大きいなと、個人的な見解ですけど、思います。

(2012年12月17日更新)

Tweet Check

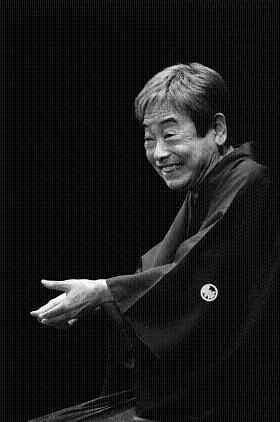

五代目 立川談志

たてかわだんし●1936年1月2日生まれ、東京都出身。16歳で五代目 柳家小さんに弟子入り。前座名「小よし」。27歳で真打に昇進し、五代目 立川談志を襲名。1971年参議院議員選挙に出馬し、全国区で当選。1977年まで国会議員を務める。1983年に真打制度などを巡って落語協会を脱会。落語立川流を創立。家元となる。三代目 古今亭志ん朝、五代目 三遊亭圓楽、五代目 春風亭柳朝とともに『江戸落語四天王』と呼ばれた

Movie Data

スクリーンで観る高座

シネマ落語&ドキュメンタリー

『映画 立川談志』

●12月8日(土)より

東劇、なんばパークスシネマ先行公開中

●1月12日(土)より全国公開

【公式サイト】

http://cinemarakugo-danshi.blogspot.jp/

【ぴあ映画生活サイト】

★ぴあ映画生活「映画満足度

公開初日ランキング」第一位!

http://cinema.pia.co.jp/title/160706/