ホーム > インタビュー&レポート > 「歌の出どころであり原種の姿、そして人間の原点 それと出会い、発表出来たというのがこの映画の価値」 『スケッチ・オブ・ミャーク』大西功一監督インタビュー

「歌の出どころであり原種の姿、そして人間の原点

それと出会い、発表出来たというのがこの映画の価値」

『スケッチ・オブ・ミャーク』大西功一監督インタビュー

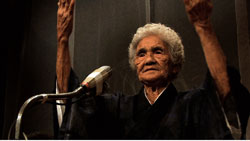

沖縄本島から南西に310キロの位置に存在する宮古諸島“ミャーク”にある古謡(アーグ)と神歌(カミウタ)とそれを口伝する島の人々や神女達(ツカサンマ)の暮らしを追ったドキュメンタリー『スケッチ・オブ・ミャーク』が第七藝術劇場にて公開中。生活と信仰と歌が直接的に結びついていた時代を忘れないように、との願いを込め、歌い継がれ、神に捧げられている“神歌”の真実のドラマと、歌を守り続ける人々の姿を描き出す。と、説明するとドキュメンタリー映画ということもあり難しい映画ではないかと敬遠する人もいるかもしれないが、観始めるとそんな感覚はすぐに無くなる。今まで知らなかった素晴らしい音楽に出会うというだけでも観る価値があるかもしれない。神女達が東京で神歌を歌った貴重なコンサート映像も必見だ。そこで、大西功一監督に話を訊いてみた。

(2012年11月21日更新)

Tweet Check

Movie Data

『スケッチ・オブ・ミャーク』

●12月7日(金)まで、第七藝術劇場にて公開中

●11月24日(土)より、元町映画館にて公開

●12月8日(土)より、京都みなみ会館にて公開

●12月15日(土)より、宝塚シネ・ピピアにて公開

【公式サイト】

http://sketchesofmyahk.com/

【ぴあ映画生活サイト】

http://cinema.pia.co.jp/title/160207/

Event Data

神戸・元町映画館イベント情報!

★スペシャルトーク

11/24(土)19:50の回上映後、

輪島裕介(大阪大学文学部文学研究科准教授)×吉本秀純(音楽ライター)

★宮古民謡ライブ

11/27(火)19:50の回上映前、

三線と歌:清村斉(多良間島出身、三線工房きよむら主宰)

※詳細は劇場にお問合せください。