「“ロマン”って生きていくことなんだろうなと思った」

『凶悪』『日本で一番悪い奴ら』の白石監督が新作『牝猫たち』で

ロマンポルノに挑戦! 「ロマンポルノ・リブート・プロジェクト」に

参加した白石和彌監督インタビュー

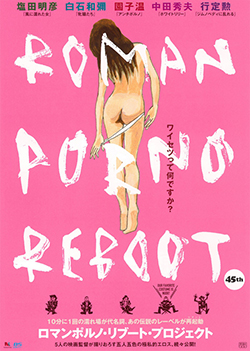

1971年から1988年の17年間にかけて約1100本もの作品を世に送り出してきた伝説の成人映画レーベル「日活ロマンポルノ」。神代辰巳、田中登、曽根中生といった巨匠監督から、根岸吉太郎、金子修介、石井隆といった現在の日本映画界を牽引する多くの監督を輩出してきた伝説のレーベルが28年ぶりに「ロマンポルノ・リブート・プロジェクト」として復活する。

プロジェクトの第一弾は、行定勲監督、塩田明彦監督、白石和彌監督、園子温監督、中田秀夫監督といった国内外から高い評価を集める5名の映画監督が参加。そこで、2月25日(土)よりシネ・リーブル梅田、3月11日(土)より京都みなみ会館、神戸元町映画館、大津アレックスシネマで公開される『牝猫たち』を手がけた白石和彌監督に、「ロマンポルノ・リブート・プロジェクト」の意義や、ロマンポルノとして公開される新作『牝猫たち』について話を訊いた。

――今回、白石監督が「ロマンポルノ・リブート・プロジェクト」に参加されるようになった経緯を教えてください。

実は『凶悪』を作っている頃に日活の人から「ロマンポルノの企画が動くかもしれない」という話を聞いていて、「チャンスがあるなら是非やりたい」という営業はしていました(笑)。今回のプロジェクトのプロデューサーが『凶悪』でもプロデューサーのひとりとして参加してくれていたので、その人から『是非プロジェクトに参加してほしい』と声をかけてもらったのがきっかけです。

――新作としては28年ぶりとなるロマンポルノ作品を手掛けるということで、監督自身にプレッシャーはありませんでしたか?

過去の名作と比べられるということはもちろん考えましたし、今回プロジェクトに参加している蒼々たる監督陣の中に、なんで僕がいるのかという気持ちもありました。ただ、今は映画をフィルムで撮ることはほぼないですし、日活も直営館を持っているわけではありません。ロマンポルノが作られていた1970年代~80年代と今では映画を作ったり見せたりする環境や状況が変化しています。それに映画は人と競うものではないので、今の製作状況の中でやれることをやろうと考えました。

性愛の性という字は”心が生きる”と書く

――環境の違いでいいますと今はインターネットを通じて、ポルノがいつでも無料で観られる時代ですよね。その時代状況で改めて“SEXを撮る”ということに監督はどういう心構えで挑まれましたか?

そこが一番困りました。70年代~80年代当時はロマンポルノが成人映画コンテンツのトップランナーでした。いかにエロいものを撮るかということに情熱を注ぎ込んでいたというのはよくわかりますが、僕が10代の頃にはロマンポルノが製作を終了していて、実際に作品を観たのはビデオとか、映画館でのリバイバル上映でした。リバイバル上映される作品はロマンポルノの中でも一部の評価が高い名作です。僕自身名作しか観ることができていません。しかもAVを先に観ており、ロマンポルノよりも直接的なエロを映像で観ています。その状態からロマンポルノ作品を見ても、やはり「エロが足りない」と思いました。今回のプロジェクトに参加している5人の監督の中で、この感覚を持っているのは僕だけかもしれませんが、そういう意味では“ロマンポルノとはなにか?”というのはもちろん悩みました。結論としてはロマンポルノの“ロマン”の部分を丁寧に描くしかないだろうなと考えました。そういえばこの間、荒井晴彦さんから怒られました(笑)。荒井さんは「オレたちは真剣にエロを、そして何がエロいのか追求していた。でもお前は追求していない」と言われました。僕としては「エロは追求していません」という話をしました。そういうこともあって “ロマン”って何なの? ということはすごい考えました。性愛の性という字は“心が生きる”と書きます。ということから“ロマンとは生きていくことなんだろうな”ということを自分の中に落とし込んで、作っていました。

――白石監督の『牝猫たち』がクランクインする際には、他の4名の監督の作品はすでに完成していたんですか?

中田監督、塩田監督の作品は完成していました。園監督の作品が撮影を終了したタイミングでした。ただクランクインの前から自分の映画が完成するまで、他の監督の作品は見ていません。ネタが被らないように、プロデューサーから「中田監督の作品はレズビアンが出てきます」といった感じでそれぞれの監督の作品の方向性については聞いていました。「塩田監督の作品はこんな感じで…」とか「園監督は…説明してもわかってもらえないと思います(笑)」とか。だから他の作品の情報は耳に入っていました。

――ちなみに白石監督が初めて見たロマンポルノ作品は?

たぶん小原宏裕監督の『桃尻娘 ピンク・ヒップ・ガール』です。

――監督が観たロマンポルノ作品の中で特に印象に残っている映画を教えてください。

いっぱいあります。神代辰巳監督の『悶絶!! どんでん返し』とか、田中登監督の作品も印象に残っています。この前、荒井晴彦さんとお話をしていて、荒井さんから「昔、オレは“ロマンポルノは人が死んじゃだめなんだ”って言われていた」と伺いました。僕は“田中登監督の『人妻集団暴行致死事件』では死んでいる!”と思ったんですが(笑)。他にも「お前の作品はセックスしたあとに子どもがDVされて萎える」と言われ、「そんな映画、ロマンポルノには一本もない、それはロマンポルノじゃないんだ!」と怒られたりもしました。荒井さんの話がすごく良くわかると思ったのは、ロマンポルノは17年間で約1100本もの映画が作られて、リバイバルされるのはその内の1割~2割です。たぶん荒井さんがおっしゃっているのは、そのリバイバルされている1割~2割の作品というのは、見た人がおそらく「なんだこの映画は?」と戸惑った作品だったのではと思います。「ただのエロではなかった」と。「むしろリバイバルされている作品の方が異端で、異端が今でも残っている。残らなかった多くの作品の方にこそ、ロマンポルノの本質があるんだ」とおっしゃっていて、その話は「なるほどなぁ…」と合点がいったものの、僕は“今はフィルム自体が残っていない作品も多いので、観るすべがないんだから…”と思いはしましたが。一言でいうと、やっぱり当時のロマンポルノは“プログラムピクチャー”だったということです。毎月3本新作を出して、箸にも棒にも引っかからない作品の中に、時間を越えて生き残れる映画が作れたということです。だからロマンポルノというレーベルをリブートさせるなら、ぜひこの機会を成功させて“毎月3本”とは言いませんが、例えば年に5本とか、継続的に毎年やるべきだと思いました。

――今回のロマンポルノ・リブート・プロジェクトには、70年代~80年代のロマンポルノの製作状況を模した“新ロマンポルノの製作条件”が掲げられています。「一、総尺80分前後 一、10分に1回の濡れ場 一、製作費は、全作品一律 一、撮影期間は一週間 一、完全オリジナル脚本 一、ロマンポルノ初監督」以上6つのルールのもと、5人の監督が新作を撮られたわけですが、白石監督はこのルールをどのように捉えましたか?

ロマンポルノを撮っている以上、“10分に1回の濡れ場”というルールはあたりまえだと思いましたし、逆にそういうことを楽しむぐらいの心づもりで撮影を進めたいという気持ちでした。ただ“撮影期間一週間”というのがキツかったです。80分だと8回濡れ場があるわけで、一週間だと一日平均1.1回以上は濡れ場のシーンを撮らなければいけない計算です。それは難しいというか、大変だなぁと感じました。でも僕はこれまで、もっと低予算の作品で助監督をやったこともありますし、ピンク映画の助監督をやったときも1本を三日くらいで撮影した経験もあったので何とかなるかなと考えておりました。それでもリズムを掴むのが難しかったです。逆に“撮影期間は4日”と言われたら、いっそ“毎日徹夜でやるしかないなぁ…”という気持ちにもなります。

――“新ロマンポルノの製作条件”を見て、なんとなく90年代にラース・フォン・トリアーらが提唱した映画運動『ドグマ95』を思い出したりしました。制約があるからこそ生まれる創造性というか、制約があるからこそ生まれるアイデアもあったりするのではと思いました。

技術的な話になりますけど、僕の作品だけなのですがオールアフレコにしました。今回の映画は都会の雑踏の中の物語でもあるので、そこで撮影と同時に録音するために撮影現場でマイクを構えてやると周りの音もうるさいですし、たとえば「飛行機が飛んでいるので音が静まるまで待ちます」という待機時間ももったいないというのもあったので、そこは割り切って全部アフレコにしようと決めました。撮影は4Kカメラ、音はアフレコという組み合わせが上手くいくかなという若干の不安はありましたが、そこは実験としてやらせてもらおうと考えました。今回の映画の題材がドキュメンタリーチックな話なので、ドキュメンタリーチックな話をオールアフレコで撮るというのは、真逆にも感じますが、いろんなことを試しながらできたらいいなと思いました。

――今回の『牝猫たち』は、1972年に公開された田中登監督の『牝猫たちの夜』にオマージュを捧げられています。白石監督自身が田中登監督の作品が好きということもあるんですか?

そうですね、結構好きだと思います。僕の長編一作目の『ロストパラダイス・イン・トーキョー』という自主映画も田中監督の『(秘)色情めす市場』のオマージュ的なところもあります。そういう意味では、田中登監督の映画からはいろんなアイデアを想起させてもらっていました。今回もロマンポルノを撮るなら田中登監督の作品にちなんだものになるかなとは思っていました。『牝猫たち』には『牝猫たちの夜』に出演されていた吉澤健さんに出演してもらいました。吉澤さんは若松プロのスターでもあったので、僕が若松孝二さんのもとで『標的 羊たちの哀しみ』という作品で助監督をやったときに、吉澤さんが出演していたこともあり、僕にとってもすごく思い入れがあるスターだったので、吉澤さんには是非出てもらいたいと思いオファーしました。

――吉澤健さんをはじめとする個性的な男性陣と、セックスワーカーとして逞しく生きる女性陣のリアリティを感じさせる佇まいの対比にも引き込まれました。

この映画は名も知れぬ人たちの話です。 『凶悪』も『日本で一番悪い奴ら』も有名な事件がモチーフですが、今回は、「隣にいる人がこの映画に出てくる風俗嬢に見える」ような、ちゃんと存在する人に見えるといいなということに、すごくこだわりました。男性陣はキャラクター性がある役柄をなるべく配置するようにして、女性陣と対比させようと考えていました。それと主演の井端珠里さんは、若松さんの監督作『17歳の風景 少年は何を見たのか』の時に、当時助監督だった僕が見つけて来て、若松さんに彼女を推薦しました。それ以来彼女のことを「あの子、元気でやってんのかなぁ」とたまに思い出していました。「女優続けてるのかなぁ」と思っていた矢先に、足立正生監督の『断食芸人』に出ているのを観たので、ぜひ出てもらいたいと思いオファーしました。

――若松監督の『17歳の風景 少年は何を見たのか』が2005年公開ですから、井端珠里さんとは約20年ぶりの再会ですよね。監督と主演女優としての再会はいかがでしたか?

最初に会ったときは彼女はまだ高校生でした。印象に残っていたので時々思い出していました。今回改めて一緒に映画が作れるようになって、感慨深いものがありました。映画を作り始める前に、スタッフとキャストの中にそういうドラマがあるというのは、なかなかないので、今回の作品に限らず、そういう縁があれば大事にするようにしています。

――今回の作品は、ヒロインがネットカフェ難民だったり、風俗店の客の中に独居老人がいたり、ネット動画サイトの炎上が物語の中で描かれていたりと、現代の時代感覚が作品に反映されているように感じました。監督の中にも“今”を描くことへのこだわりがあったのですか?

日活の担当者からはプロット制作の段階で「なるべく“なんで今これを撮るのか”ということを明確にしてほしい」というオーダーがありました。映画の中で描かれる一つ一つの事象は実際の事件が元ネタになっています。一つだと一本の映画にならないモチーフを組み合わせながら、物語に集約できればいいと考えました。

――映画の舞台は東京の池袋ですが、その舞台設定は意識的にされたんですか?

そうですね。田中登監督の『牝猫たちの夜』の舞台は新宿ですが、新宿は昔から撮影の許可がおりづらい場所ということと、歌舞伎町がキレイになってしまったので舞台としては池袋の方がいいかなと判断しました。僕が最初に東京へ出てきたときは埼玉の方に住んでいまして、ターミナル駅として池袋を使っていました。あと初めて風俗店に行ったのが池袋でした(笑)。池袋はいつも僕を温かく包んでくれました(笑)。

――今回の作品はオールアフレコとのことですが、映画を観ていてアフレコというのがわかるシーンがいくつかありました。昔の映画はアフレコの方が多かったかと思います。むしろアフレコだとわかるシーンがあることで、個人的には“あ、今映画を見ているなぁ”という気持ちになりました。

その感覚わかります。個人的には“映画っぽさ”って「フィルムだからそう見えるんじゃないか?」とずっと思っていたんですが、その“映画っぽさ”を今回デジタル撮影とアフレコで作れるのかという心配はありましたが、映画らしく見せられたと思います。あと、クラシック作品のなかには全然リップシンクしてないものもあり、個人的には“もうちょっと丁寧にやってもいいんじゃないか”と思う作品もあります。ですが今回アフレコで撮影してみて気づいたことがあります。この作品は、撮影現場と録音の時で台詞を変えていて、編集したあとに台詞をかなり大胆に変えています。デジタルの技術が上がっているので口の動きと台詞が合っているように見せられていますが、改めて“あ、そうか台詞を変えられるんだなぁ…”と思いました。それは今回の映画での発見でした。面白かったです。それと撮影中に音を録っていないので本番中でも僕が演出するために喋ることができます。濡れ場のシーンの撮影中に、演出ができるんです。一回、僕が役者に「やりづらい?」と聞いたら「いや、この方がやりやすいです」と答えてくれたので、本番中に僕が喋ることが多かったです。そういう体験がすごく刺激的でした。あとアフレコで台詞を変えるというのも発見でしたけど、ニュアンスや細かいところも撮影現場と録音で2回演出できるというのは面白かったです。

――今回の撮影での経験が次回作以降に活かされることはありますか?

アフレコの可能性が広がるなと感じました。デジタル技術が上がって、リップシンクは細かいところまで合わせることができます。何が何でも同時に録音しなきゃダメということでもないんだなと思いました。あとは撮影がデジタルになってカメラの選択肢が増えたことで、多様性のある映像を作っていけることも今回の作品で改めて気づきました。

――最後に白石監督が新作映画で携わられて感じた今回のリブート・プロジェクトの意義を教えて下さい。

オリジナル作品であるということが第一義ですし、その中に自由があるというところに意義を感じます。でもこれは実は昔と真逆です。昔は「もっとポルノにしろ」という制約があったと思います。それをなんとか成就させるための“10分に1回の濡れ場”等のルールがあったんだと思いますが、今はそのルールを守って“皆さんの作家性を全面に出して下さい”というのが日活の人からのオーダーでした。そんなこと、映画監督からすれば夢のような話です。普通なら「自主映画でやってください」と言われるようなものを、低予算とはいえ作らせてくれたということがすごく大きかったです。ポルノというワードが含まれることでキャスティングが難しくなることもあるかもしれませんが、そこには今回のように新たな才能が生まれて来る可能性が秘められています。もしプロジェクトの第二弾があるときには、僕よりもっと若い監督だったり、僕を含めた今回の5人の監督の作品の中で助監督をやった誰かが監督をやるとか、そういう才能の揺り籠になってほしいという気持ちがあります。もし次があるならば、僕も積極的に監督として立候補したいと思っています。

取材/文:スズキヒロシ

(2017年1月26日更新)

Check